▶「ブレークニーは何を弁じたか」-東京裁判の一断面-(高22期 高橋克己)

宮仕え最後の2年3ヵ月ほど台湾で勤務し、「台湾史」に惹かれました。そこで「東アジアの近現代史」の勉強を退職後のライフワークにしようと思い立ち、本や論文などを2年ほど乱読して初めて書いたのがこの論考です。無論、掛り切りではないですが、1年がかりで7万字ほどのものになりました。<執筆:2016.1.18~12.13>

- 目次 -

- はじめに ・・・・・・02~04頁

- ポツダム宣言 ・・・・・・05~22頁

(宣言の発表から受諾までの経過 )

(米国側における宣言文案の策定経緯 )

(日本側における宣言受諾までの経緯 )

(宣言の口語邦訳文 )

(米国における関係要人の異動状況 )

(二つのイフ )

(ジョセフ・グルー )

(無条件降伏ではなかった )

- 東京裁判 ・・・・・・22~36頁

(裁判の概要 )

(廣田弘毅 )

- ブレークニーは何を弁じたか ・・・・・・36~58頁

(原爆投下発言 )

(満洲皇帝溥儀を尋問 )

(太平洋戦争段階検察側立証 )

(ジョセフ・バランタイン )

(ハーグ不戦条約 )

(ウエッブ裁判長の失言 )

(ソ連関係弁護側立証 )

(太平洋戦争関係弁護側立証 )

- 終わりに ・・・・・・58~60頁

- 追記と付録 ・・・・・・60~72頁

(サンフランシスコ平和条約 )

(WGIP )

(マッカーサーの議会証言 )

参考文献

(ポツダム宣言原文と外務省仮訳 )

(Japan's Surrender Communiqués )

- はじめに -

「時が、熱狂と偏見を和らげた暁には、また理性が、虚偽からその仮面を剥ぎとった暁には、その時こそ、正義の女神はその秤を平衡に保ちながら、過去の賞罰の多くに、その所を変えることを要求するであろう」。東京裁判において、11名の裁判官中、唯一被告人全員の無罪判決を書いたことで知られるインド代表判事ラダ・ビノード・パル博士は、千二百頁余りに及ぶその判決文の最後をこう結んでいる。また、刑の執行を間近に控えた東条英機も、「今回の裁判の是非に関しては、元より歴史の批判に待つ」と教誨師花山信勝に遺言して、絞首台に向かった。

どちらも「東京裁判の結末は、いずれ歴史によって覆されるであろう」と言ったほどの意味だが、裁判から70年が経ようとする今日においてもこのことは実現しておらず、我々日本人の多くは、依然としてこの東京裁判史観に囚われたままである。中韓両国、特に中国と日本との間に今も横たわる歴史問題の根っ子は、とどの詰まり、この裁判の判決に依拠した両国の主張に我々日本人が駁せないところにある。表面には中国や韓国だけが見えるのだが、実はその背後には、連合国、特にこの裁判の主催者であった米国の存在があることを、我々は東京裁判によって知ることができる。そして我々日本人は、その米国の核の傘の下で平和と繁栄を享受するという“自家撞着”の中に身を置いて来ているのである。

1945年8月15日、第二次世界大戦に敗れた日本は、連合国の発したポツダム宣言を受諾し、9月2日にミズーリ艦上において連合国9カ国と共に降伏文書に署名した。欧州における大戦では、ドイツが同年5月8日に降伏したのだが、ドイツに占領されていた9カ国の亡命政府は、早くも遡ること3年余りの42年初めには、ドイツによる前例のない残虐行為を裁く戦犯裁判の実施を宣言した。連合国が形勢有利に転じた43年11月には、米英ソ3国によるモスクワ宣言が発表され、44年9月には「ヨーロッパの戦争犯罪人の裁判」と題する覚書を作成されるなど、漸次、ニュルンベルグ裁判の骨格が形成されていった。日本の戦争についても、終戦を待たずこれとほぼ並行して、欧州における戦争犯罪人の裁判に倣った戦犯裁判の実施が模索されたのであった。

この東京裁判(極東国際軍事裁判)では、日本人弁護人に混じって、延べ23人の米国人弁護人がA級戦犯容疑者である被告人25名の弁護を担当した。昨日まで敵として戦った米国人弁護人の存在は、東京裁判の、ニュルンベルグ裁判との違いを際立たせたことのひとつである。ニュルンベルグ裁判では、英国の弁護士会が「戦犯の弁護は一切引き受けない」と申し合わせたことから、ドイツ法曹界だけで弁護を行ったのだが、東京裁判では、次のような背景から多数の米国人弁護人が活躍することとなった。

この米国人弁護人の起用にはインドが関係していた。1945年11月英国は、宗主国としてインド国民軍将校を反逆罪で裁く軍事裁判をインドで開いた。この裁判に連合国側の日本人証人に同行して出席した内閣戦争裁判連絡委員会の太田三郎は、インド人弁護士の非常に優れた弁護振りに驚くと同時に、東京裁判における英米法系裁判に通じた弁護人の必要性を痛感したのだった。そこでキーナン首席検察官に米国人弁護人の斡旋を依頼する一方、自らも広く募ったところ、BC級裁判を担当したファーネス、ウォーレン、ブレークニーら十数名が名乗り出た。そして連合国側も、この裁判の“勝者の裁き”の色彩を薄める思惑からこれを認めたのであった。

ところで、このインドにおける軍事裁判は2年後のインド独立の大きな契機となった。インド国民軍は、開戦後間もないシンガポール陥落時に捕虜にした英軍インド兵を以て日本軍によって編成され、チャンドラ・ボースが43年7月に建てた自由インド仮政府の指揮下に入った。ボース自身は、終戦直後の45年8月18日に台北松山空港で事故死したのだが、同じ頃、この軍事裁判の被告将校3名が反逆罪で英国軍に捕えられたのだった。ボースに大いに心酔していたインド国民は、インド国民軍と被告らを支持して激しい抗議デモを各地で展開し、流血の惨事となった。結局、英国は被告らを形だけ裁いて、刑を執行せずに即日釈放せざるを得なかったのであった。

本稿は、これら多数の米国人弁護人中もっとも異彩を放った一人であるベンジャミン・ブルース・ブレークニー米国陸軍少佐の法廷における弁論にスポットを当てたものである。ブレークニーは梅津美治郎・東郷茂徳両被告の弁護人を担当したほか、開戦前の日米交渉や最終盤におけるソ連参戦などの段階を担当し、また公判期間中二度にわたって原爆投下に言及した。

東京裁判の全貌やその歴史的意義を正攻法で論ずることなど、とても浅学非才な筆者の手に負えるところではない。が、ブレークニーの弁論を横糸に置き、それを理解するに必要な裁判の概要と展開およびそれらに纏わる様々なエピソードを縦糸にして追うならば、初めて東京裁判に触れる者にも興味が湧いて、一定の理解が進むような纏め方が出来るのではないかと考えた次第である。

ブレークニーが東京裁判で関わった主な三事案、すなわち、“日米交渉”、“原爆投下”および“ソ連参戦”が如何に重要であったかについては、最も優れた東京裁判研究論文の一つである「東京裁判」の著者リチャード・マイニアの次の記述からも窺い知ることができる。「・・問題は、他の『犯罪者』が処罰されずにいるにとどまらず、それらの『犯罪者』が『日本の犯罪者』を裁こうとしていることであった。太平洋戦争の戦勝国も、東京裁判で起訴された日本人たちと同種の行為を数多く手掛けていたことは疑う余地がない。ここでは、そのうちの二種の行為を見ておけば十分であろう。“ソ連の対日宣戦布告”と“アメリカの原子爆弾投下”がそれである」。蛇足ながら、マイニアの言う「他の犯罪者」が連合国を指すことは言うまでもない。

マイニアは、“日米交渉”について“日本の時間稼ぎ”との主張があることに関しても、それを否定するパル判事の「両国のそれぞれの資源を思い出してみれば、日本は時間の経過によって得るものは何もなかった」との言を引いて、「太平洋戦争に至るまでの日、米の行動の相対的な重要性について、歴史家の評価は一致しないであろう。だがいかなる歴史家も、東京裁判の判決と異なり、“自衛の考慮”が戦争までの日本の行動を決定するうえで、重要な役割を果たしたことは否定できない。日本側に計算違いがあったかもしれない。大失策もあった。だが、1929年以降米国とその同盟国に対して侵略戦争を遂行すべき共同謀議などというものは、決して存在しなかった。」と書いている。

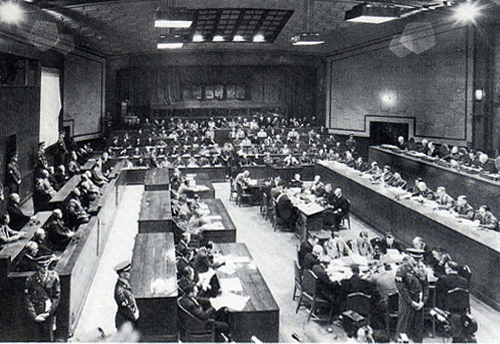

東京裁判とは、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが、1946年1月19日に極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言書と共に発した極東軍事裁判所条例に基づいて、46年5月3日から48年11月12日まで423回にわたって市ヶ谷の旧陸軍省大講堂で開かれた、“勝者である連合国”が“敗者である日本”の戦争犯罪者、すなわち「平和に対する罪」を犯したいわゆる“A級戦犯”を裁くための極東国際軍事裁判の通称である。言い換えれば、東京裁判は、参加した連合国11カ国の協定によって成立したのではなく、米国統合参謀本部の指示の下に連合国軍最高司令官が一方的に設立を宣言し、連合国各国に参加を求めた裁判であった。

マイニアはこう書いている。「ニュルンベルグ条例は、四大国がロンドン会議で長い交渉を重ねた結果生み出された。だが極東国際軍事裁判条例の場合は、このような会議は開かれなかった。それは連合国最高司令官が米国統合参謀本部の命を受け、行政命令として制定したものであった。条例そのものは米国人、ことにキーナン主席検察官によって起草された。他の連合国は、条例が発令されたのちに初めて協議にあずかった。このように米国が一方的な手続きを取ったことは、連合国の間で争いの種になる可能性が十分あった。しかし、米国も他の連合国もニュルンベルグ条例を先例として非常に重視していたので、他の連合国が協議にあずかって後も、条例の内容はごく僅かに修正されただけであった。」

トルーマン大統領の特命によって連合軍最高司令長官直属の国際検察局局長に任命され、裁判で首席検察官を務めたジョセフ・キーナンが起草した極東国際軍事裁判条例(以下“条例”という)には、「裁判は、ポツダム宣言、降伏文書およびモスクワ会議(注:45年12月26日開催)の決定に依拠する」とある。“条例”の根拠の一つであるポツダム宣言は、第十条で次のように言う。「われらは、日本人を民族として奴隷化せんとし、または国民として滅亡せしめんとする意図を有するものにあらざるも、われらの俘虜を虐待せる者を含む、一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加えられるべし」。

「俘虜を虐待せる者を含む、一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加えられるべし」との表現があることから、日本国内では“条例”の詳細が明らかになるまでは、この裁判は「国際法違反などの通例の戦争犯罪を裁くもの」であろう、との考えがもっぱらであった。然るに、モスクワ会議ではマッカーサーに裁判の全ての権限が付与されることが決定されていた。それに基づいて三カ条からなる基本命令を発せられ、それが“条例”第五条となった。その前文には「平和に対する罪又は平和に対する罪を含む犯罪につき訴追せられたる個人又は団体員又は其の双方の資格に於ける人々の審理のため、極東国際軍事裁判所を設置す」とあった。この文言によって、日本人は、連合国がこの裁判で敗戦国の指導者を報復的に断罪するための口実が「平和に対する罪」であるということを初めて知ったのである。なるほどこれなら、戦争の遂行そのものを犯罪と決めつけることが可能になるのであった。

このため“条例”の文言は、マッカーサーが、“厳罰ありき”で作らせたもの、と評価する向きがあるものの、弁護団副団長であった清瀬一郎はその体裁について、「十七カ条からなる簡素な条例だが、この裁判の管轄、実体法、手続法の全部を網羅しており、性質はおおむね英米法の考えで貫かれている」とし、「当時日本では、戦前のドイツ風刑事訴訟法を英米風に改めようとする立法改革が試みられていたので、この改革に大いに役立った」として、後年、この“条例”に一定の評価を与えている。

東京裁判の概要を手っ取り早く知るには、児島襄の「東京裁判」(中公新書)がベターだと思う。又、小林正樹が監督した記録映画「東京裁判」も出色の出来ですね。映像なので分かりやすい。惨たらしい画像も出てきてかなり刺激的ですね。何度見ても新しい発見をします。

貴兄の凄い労作、プリントアウトして読み始めましたが、これかなり難しい。基本知識がないとアウトです。

一点だけコメント。平和に対する罪は事後法ですね。

東條首相の有名な開戦演説でも、「自衛のため」を強調している。

パル判事は、日本を擁護した!と誤解している人が多いんですよね。彼は日本の軍国主義についても非難しているんですよ。

しかし難しい!

パルの話は松原さんの仰る通りで、最後までお読みいただくと彼の日本無罪論の法的根拠が出て来ます。何しろマイニアが判事の中で国際法の専門家が何人いるかクイズを出したそうですよ(答えはパルただ一人)。

児島襄の「東京裁判」も6年前に読んだきりなので、今また読み直しています。

小林正樹監督の「東京裁判」には、確かにこれでもかというほど、眼を背けたくなるシーンが出てきますね。広島・長崎は勿論、サイパンの崖から女性が飛び降りるシーン、硫黄島や沖縄で火炎放射された洞窟から火だるまで飛び出してくる場面など。これも日本人の監督が、観る者に連合軍の残忍さを認識させるためではないか、と私は思っています。強制収容所のユダヤ人の様子も付け足しの様に出て来ますけど。

連合国の間違いは、日本にはホロコーストがなかったことも、そして明治憲法があったことも知らなかったことではないでしょうか。旧憲法下の天皇は決して独裁者などではなく、輔弼する内閣が一致して決めたことは、必ず裁可せねばならなかった。天皇自らがご聖断を下したのは、閣僚数名が殺されて内閣が瓦解していた「226事件」と、内閣の意見が分かれた「ポツダム宣言受諾」の時だけです。もっともこのことは多くの日本人も知らないですけど。