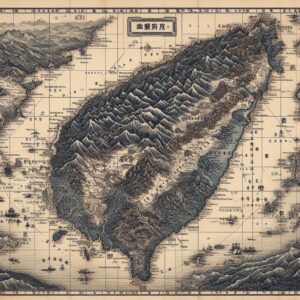

▶400年前に日本が台湾を領有したかも知れない話 そのⅡ(高22期 高橋克己)

■タイオワンのVOC政庁

この頃、マニラのスペイン政庁は英蘭によってメキシコや明からの船が襲われる事態に対処すべく、台湾に拠点を設けることを本国に建議した。バタビア総督クーンは21年12月頃、マラッカに渡航したマニラ船を捕獲した際この事態を知り、先んじて台湾を占拠せよとライエルセン艦長に命じた。が、台湾西岸で適地を探しあぐねていた22年8月、VOC重役会は澎湖島への築城を決定した。

23年9月のライエルセン報告書には、「稜塁は4ヵ所とも竣工し、据付砲数は29門」、「中国人捕虜も動員し、1ヵ月で完工予定だった工事は、澎湖名物の強風ため延引した」とある。彼は先立つ23年1月、厦門城内で高官と面談し、「遠国より来たりて我国民と貿易を求めるが故、中国の統治外に適地を、見付けるまで澎湖に留まることを許され、水先案内を貸す約束を得」ていた。

ところが23年11月にライエルセンの代理で中国官憲と接触していたフランクスの一行が、台湾貿易に関する仮協定成立の招宴に応じた厦門で捕虜にされた。これ以降、中国官憲は澎湖島からオランダ人を駆逐すべく、頻繁に派兵した。24年8月にライエルセンの後任ソンク艦長が澎湖島に着いた時には、中国兵4千人(後に1万に増員)と兵船250隻がいた。

バタビアVOCはタイオワン(台南安平沖の小島。以降は台南を指す)に小塁(ゼーランジャ城の前身)を築いていたが、そこと合わせてもオランダ人は千人に満たない。ソンクは敵将と交渉しつつ「澎湖島を去ってタイオワンに移る」ことをバタビアに諮り、了承を得た。これより前の24年1月、バタビア総督は中国の使者2名の訪問を受け、「もしも澎湖島を棄て、タイオワンに定住するならば、同所が中国の領域外に在る限り、中国人はマニラに向かわず、同所にて貿易を行う」との陳述を受けていた。

斯くてタイオワンに拠点を定めたバタビアVOCは、24年8月から対外貿易の拠点たるゼーランジャ城の整備に取り掛かり、翌年には事務所・宿舎・倉庫としてプロビンシャ城の構築にも着手し、タイオワンの貿易拠点としての役割や同地の肥沃な土地や物産にも着目した。その矢先に「浜田弥兵衛事件」は起きた。

■浜田弥兵衛事件

以下の話には、オランダ本国のVOC重役会、バタビアVOCとその総督、平戸オランダ商館長、タイオワン行政長官が絡む上、同じ人物が平戸商館長からバタビア総督になったりするので、少々ややこしい。が、そのことはまた、VOCにとり平戸が如何に重要であったかの証左でもある。

幕府とVOCの関係は、東シナ海や南シナ海の地域での朱印船貿易の一環で平戸商館を開設するなど良好だった。タイオワンへの拠点整備も13年当時の平戸商館長ブルーワー(32-36年バタビア総督)の発案だった。が、時のバタビア総督カーペンテール(在任23-27年)は、タイオワン両城の築城経費捻出と同地の貿易から日本を遠ざける目的で、外国人による輸出入に10%の関税を課したのだった。

この新制度は日本商人を憤慨させた。例えば、利益率の高い支那生糸を購うため、末次平蔵らは25年には7万ダカットの資金(現在価値不明)を支出していた。このため船長の浜田弥兵衛は朱印状を盾に関税の支払いを拒否した。するとタイオワン行政長官ソンクは生糸の値上げで対抗した。これらオランダの対応は、幕府の威信を甚だしく傷つけた。

幕府の朱印船貿易は個々の商人への朱印状交付を禁じる一方、「二三の国家的大身の者、即ち諸役人中に利得を齎し、或いは青年将軍家光の恩寵に預かって報酬の権利を得た者にのみ下付され、台湾貿易の如きも、此れ等の者の命により又それ等の利用するところとなって営まれ」ていた。当時、タイオワン貿易の朱印状を所持者していたのは、大坂の豪家の一統で銀座頭役の平野藤次郎と長崎代官で貿易商人でもある末次平蔵だった。

26年にも藤次郎と平蔵に二三の富豪が参与したジャンク船が、30万ダカットの資金と共にタイオワンに現れた。彼らは1000ピコル(約60トン)の生糸やその他の支那の物産、そして台湾の鹿皮を買い付けるつもりだった。当時、その海域は海賊の一官(鄭成功の父鄭芝龍の別称)が猛威を振るっていたため、彼らは自身で支那まで品物を引き取りに行かざるを得なかった。

浜田弥兵衛はオランダの艦長デ・ウィットに、ジャンク船2隻の借り受けとオランダの護衛の下、商品を支那からタイオワンに輸送することを依頼した。が、デ・ウィットはこれを拒絶し、日本人が船を支那へ差し向けることも禁じた。弥兵衛らはタイオワンに足止めされたのだった。

26年3月に平戸商館長ナイエンローデはバタビア総督に、「関税は今一年此れを取り立てず、日本に特使を使わして税法の根本問題を老中と諮るがよい。日本人は和蘭人に先んじて来航し、その地を商業地とした先駆者なるが故、此れに対しタイオワンにおける特権を与え、決して確執に陥ることなきよう一切を慎重且つ友好的に協議すべきである」と書き送っていた。平戸商館としてはタイオワン政庁のために日本での交易が無に帰すことを恐れたのである。

バタビア総督カーペンテールは日本に特使を派遣することとし、その役を最近バタビアに着任し、タイオワン行政長官に新任したばかりのピーテル・ヌイツに授けた。が、この人選が最悪だった。ミッデルブルグ出身のヌイツの人事は本国の支配人やカーペンテールの恩寵に縁るもので、法律家である彼はタイオワンの事情に全く精通していなかった。

日本に向かうヌイツにはいくつもの大任があった。それらは、将軍と老中に信任状と献上品を奉呈すること、年頃オランダが蒙っている恩恵好意に対してバタビア政庁の謝意を奉り、希望する許可を求めることなどであり、延いてはこの紛争を収め、でき得れば幕府にこの先2‐3年は朱印状の発行を行わないよう求めることだった。

ヌイツには前もって、タイオワンに残された日本ジャンク船の膨大な積み荷の全部を無税にし、自由に出向させるよう指令されていた。そこで彼は日本に発つ前、デ・ウィット艦長に、まだ支那に残してある日本商人の生糸をオランダ船でタイオワンまで運ぶように指示した。が、デ・ウィットはこれを履行しなかった。

弥兵衛は約束を守らないヌイツに憤慨し、ヌイツ使節の目的を無効にするべく、タイオワンに近い新港社(シラヤ族という平埔族の集落)の原住民10数名を、海上略奪を行うためと称して伴い、ヌイツを追って日本に向かった。原住民には、幕府に対してタイオワンの使節という形を取らせ、オランダの圧政を訴えさせようと考えたのである。そうとは知らないヌイツの一行は27年8月1日、平戸に到着した。(続く)