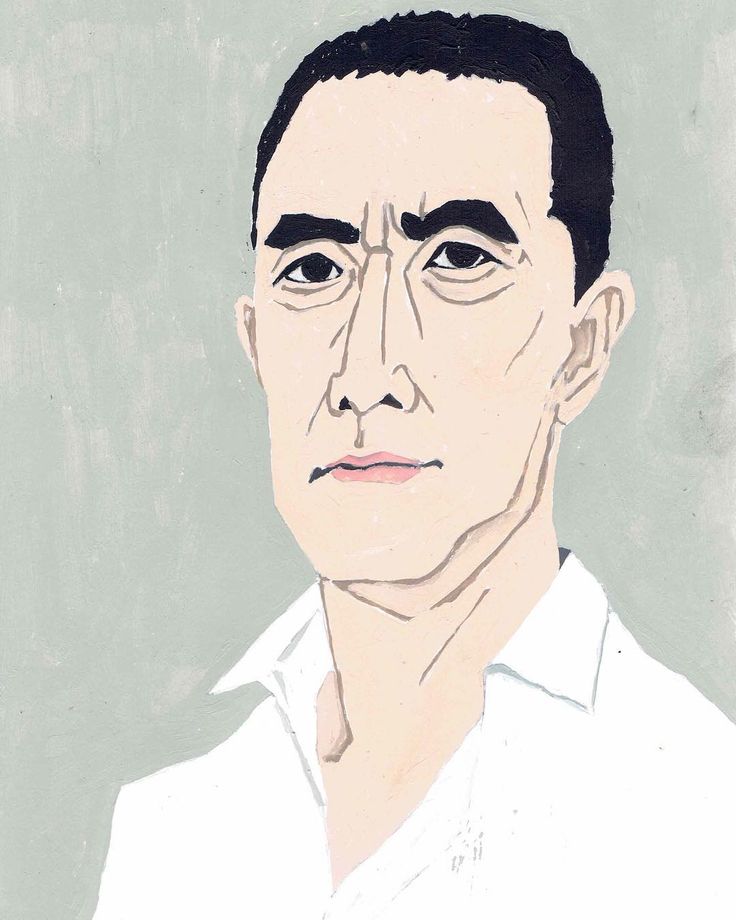

▶三島由紀夫(平岡公威)生誕100年(高22期 加藤 麻貴子)

先日、日本文学研究者のポール・マッカーシー氏の三島由紀夫についてのお話を聞いてきました。彼はカナダ生まれの米国籍の80歳、高校生の時に英文学からアジア文学研究に切り替え、20歳で来日してタバコとお酒を日本で覚え、そして日本で暮らすようになりました。ICU在学時には羽田近くの浄土宗の小さな寺に住み込み日々座禅、麦ご飯と味噌汁の一汁一菜の食事という経験もしたそうです。京都で谷崎潤一郎に関する論文を執筆し1975年にハーバード大学で文学博士学位を取得しました。谷崎の研究や英訳で世界的に知られていて、司馬遼太郎の「坂の上の雲」の翻訳者の一人です。

埼玉の飯能市の駿河台大学で1987年から2014年まで教鞭を取り、退職後は主に谷崎潤一郎と三島由紀夫の小説の翻訳に取り組んでいます。仏教、特に天台宗と浄土真宗に興味がありますが、プロテスタント系の聖公会に属しクエーカー教のコミュニティハウスには遺産の一部を寄付する予定だそうです。仏教やキリスト教などの比較研究もされています。

そんなポールさんが三島由紀夫について熱く語ってくれました。谷崎潤一郎には敬称を付けずに三島由紀夫には三島先生あるいは三島さんと言うほどでした。彼の自死は絶対的なものが揺らいでしまったからで、書けなくなったから自死したのではないと強調していました。また、1965年と1970年には18世紀フレンチスタイル風の豪邸に三島を訪ねて対談しています。

来年の一月には二二六事件の三部作のひとつ、「英霊の聲」の英文翻訳を出版するそうです。また余生を三島の研究に捧げるとのことです。因みに私は三島の初期の作品しか読んでいません。

英訳で印象に残った言葉は

戦前 prewar Japan

修羅 angry

切腹 ceremonial suicide

英霊の聲 voices of the fallen heroes

二二六事件 226 incident

などでした。

憂国について彼は「patriotic」と訳していましたが聴者から愛国とはニュアンスが違うという意見がありました。なるほど、憂国を英訳するのは難しそうです。

二二六事件では、昭和天皇が決起した青年将校を叛乱部隊と見做し、自ら討伐すると仰って、ようやく腰の据わらなかった側近らが鎮圧に動き出した経緯があります。

確か、「憂国」の主人公は共感する青年将校らを、尊崇する陛下の命で討たねばならぬ近衛将校の葛藤を描いた小説と記憶しています。三島には、きっと双方の気持ちが理解できたのでしょう。

Peter Paul and Mary(PPM)の反戦歌に「悲惨な戦争:Cruel war」があります。この歌詞の1番と2番に、戦場に向かう恋人を憂う「It grieves my heart so」という句が出て来ます。

この歌は単なる反戦歌だと思うけれど、自衛のための戦争でも敵を討たねば家族や国を守れないとすれば、「憂国」の主人公の心境にも一脈通じますね。なのでどういう形かで「grieve」を使うのが良いように思う。

蛇足ですが、この歌のレコードに付いていた歌詞カードに「I love you for better」書いてあり、何かの機会に麻貴子女史の義妹にその話をしたら、即座に「それはforではなくでfarのはずよ」と。そのことがちょっとばかり、私を英語の勉強に向かわせたかも。

PPMとは懐かしい。「grieve」は良いかもしれません。「国を憂う」だから「distress」あるいは「anguish」でもいいかもしれません。

さすが、優秀な義妹です。そんな会話があって英語の向上に役立って良かったです。私は若いころは殆ど勉強しないで過ごしたので今頃になってあたふたしてます。

三島由起夫の小説は、2作しか読んでおりません。金閣寺と潮騒です。生涯小説など読まないだろう思っていた非文系の私は、68歳まで(少年少女文学全集)以外は読んだことがありませんでした。

自分で書くようになってから、名作と呼ばれるものを「どれどれ」と10作ほど読みました。

前述の2作はその一部です。

評価ですが、金閣寺については、瞑想の存在としての金閣寺と実在の主人公との絡みを物語りとして書いたのですが、「狙ったテーマが無理すぎて全然こなし切れていない」と感じました。

よって、低い評価です。「潮騒」については、書き始めの舞台設定が長すぎる上に、その部分は小説の内容に無関係と思えました。途中で投げ出してしまい、最後まで読んでいません。

どなたか、「これぞ三島文学」という、お勧めがあったらご紹介ください。

三島由紀夫は戦後最大の知の巨人かもしれませんね。私は小説を全く読みませんが、三島には興味があって、三島由起夫文学論集という作品を持っております。この中の「小説家の休暇」なんかとても面白いですよ。

松原さん、わざわざどうも、さっそく捜してみます。

この本を読むまでは気難しい人だと勝手に思っていましたが、茶目っ気があって、意外な一面を垣間見ることが出来ます。

あと十年生きていたら、混迷した日本の思想界に大きな遺産を残してくれたのではないかと、彼の死は返す返すも残念です。

私も小説は、純文学もエンタテイメントも、ここ20年来読んだことがない。その前も、生きている作家の純文学は三島の「豊饒の海」が最後です。

歴史書は新しいほど価値がありますが、純文学は評価が定まった作品でないと、時間の無駄に思えてしまいます。

70年11月25日は、実は三島の自決よりも翌日の出来事で記憶しています。浪人中のその月に受けた代ゼミの模試で、何と一桁の成績だったのです。発表を見に行った帰りの車中、「Japan Times」で前日の事件を読んだので、当時の勉強ぶりが偲ばれますね(笑)。

私のお薦めは「午後の曳航」です。

小説に関する貴兄の考えには全く同感です。

小生は、歴史小説は絶対読まないことにしています。その理由は、(語弊のある言い方ですが)ウソが書いてあるから。又、歴史上の人物を安易に批判する手法なんか、憤りさえ感じますね。

三島の自決当日、山手英学院の先生が、午後の授業開始の際、英語で三島の自決を述べたことを思い出します。

午後の曳航は、確か外国の映画にもなりましたね。クリス・クリストファーソン主役でした。

松原さんと意見が合いますね。歴史小説もそうですが、NHKの大河ドラマも同様で、罪が深い。観る者は史実と思い込みます。私は大河ドラマも観たことないです。

中国や韓国やロシアは映画を洗脳のツールに使う。金正日は洗脳映画作りが上手だったので、金日成の後継者になれた。70年代に韓国人の映画監督と女優夫妻を拉致した目的はそれです(「闇からの谺」(文春文庫)はその実録本)。

司馬遼太郎も、時代小説だけにしておけば日本人を惑わせずに済んだのに。

「生きている作家の純文学を読まない」と書きましたが、それは長じてからのことです。思い出したのですが、太宰治にハマっていた横高生当時、母が「私も女学校の時に読んだ」と言うのを羨ましく聞いた覚えがある。

今ほかに楽しみがなかったら、村上春樹(他に知らない)辺りを読んでいるかも。つまり、優先順位が低いだけのことを、理屈付けしてるのかな。

司馬遼太郎さんの名前が出たので一言。

作家でありながら「司馬史観」という言葉があるほど、彼は戦後における日本人の歴史感情に大きな影響を与えました。裏を返せば、戦後の日本の歴史学者がだらしなかったということでもありますね。

司馬氏が支持されたの、(個人的推測ですが)彼が日露戦争肯定論に立ったからではないでしょうか? 彼は、帝政ロシアの南進政策に対し、日本は止むにやまれずロシアと戦った、との考えを採っています。日本人は太平洋戦争の敗戦で、明治以来の富国強兵政策までも否定的に考えざるを得ないような思想的状況に追い込まれていたとき、この日露戦争肯定論は国民に大きく支持されたんでしょうね。この点について深くコメントする能力は私にはありませんが、当時の帝政ロシア部内でも、必ずしも対日戦争一色ではなくて、かなりの自重派がいたということが最近の研究で分かってきました。

私が言いたいのは戦後の歴史家達が、大日本帝国は10年毎に対外戦争を繰り返し、最後は対米戦争では破綻した、という考え方を採る人がかなりいるんですね

一方、江戸時代は暗黒時代で人々は抑圧されていた!という戦前からの歴史観から出られないんですよ。大体250年の長きに亘って平和を享受したんですよ。平和を尊重して戦前の軍国主義を否定する歴史家が、平和だった江戸時代を評価しないのは自己矛盾そのものです。この辺りに戦後の日本の歴史家が世論に大きく訴えることが出来なかった原因があるのではないでしょうか。司馬氏の作品は分かり安く読みやすいですからね。寂しいことですね。