▶昭和百年の礎:杉浦重剛のご進講「考」(高22期 高橋克己)

■目次

1.はじめに

2.東宮御学問所と杉浦重剛

3.ご進講の題目と内容

4.「致誠日誌」を読む

5.「教育勅語」のご進講

6.宮中某重大事件

<参考文献>

1.はじめに

昭和天皇(以下、陛下という。践祚以前の陛下を裕仁親王、皇太子あるいは殿下という)は1926年12月25日に践祚し、第124代の天皇となった。この日を境に年号が大正から昭和に改元され、今年、2025年は昭和百年にあたる。

陛下は、21年11月25日から大正天皇の摂政時代5年余りを経て、日本国の統治権を総攬する旧憲法下の元首として先の未曾有の大戦を経験した後、46年11月3日に公布された新憲法下では象徴天皇として、89年1月7日の崩御までの凡そ70年間、一貫して国民を信じ、国民からも信頼される存在であり続けた。

01年4月29日に生まれた迪宮裕仁親王殿下は08年から14年まで6年間、学習院初等科で学んだ。その5年次の7月までは乃木希典院長が院内に寄宿して訓育に当り、教科は石井国次が6年間、修身、国語、歴史、算数、理科の全てを担任した。初等科終了後は、中等部へは進まず14年4月に高輪東宮御所内に設けられた御学問所で21年2月28日まで、13歳から19歳までの7年間、数名のご学友と共に進講を受けた。

本稿ではその多岐にわたる進講のうち、人徳や見識を育む帝王学というべき「倫理」を講じた杉浦重剛の人となりと進講の中身について概観する。

2.東宮御学問所と杉浦重剛

学習院院長乃木大将は、皇太子が初等科在籍中の1911年(明治44年)9月頃から、中等科に進学するより「別個の特別教育」を受ける方が良いと考え、後に同所幹事となる小笠原長生海軍大佐と以下のような御学問所の組織や科目を練っていた。(児島襄『天皇Ⅰ若き親王』文春文庫。以下、「児島本」)。(以下、漢数字をアラビア数字に、カタカナを平仮名に改めている)

主任 将官1人 御殿内居住

左官2人 通勤 1人宿番

尉官2人 通勤 1人宿番

御学問所教師

御徳育については2-3名御人選の上、1週2時間、日時を定め進講す

国語漢文(1週8時間)教師2人、内1人は副たり

外国語(1週5時間)教師1人

地理歴史(1週5時間)教師2人、内1人は副たり

数学(1週4時間)教師1人

博物(1週2時間)教師1人

図画(1週1時間)教師1人

武課(1週5時間)御馬術1人、御剣術将校1人、御体操将校1人、御相手6名乃至8名。右は華族(なるべく嗣子)にして陸海軍志望者に限る

「御徳育」とは「倫理」のことだが、レナード・モズレーは『天皇ヒロヒト』(以下、「モズレー本」)で「修身」と書き、良子女王殿下の御学問所教育主任後閑菊野も「杉浦先生を偲ぶ」(後述の「回想本」収録)で、「先生は大正7年以来毎週一度御殿にお上がりになりまして、殿下に修身科のご進講を申し上げられました」と記している。筆者は、女王殿下には「修身」、皇太子殿下には「倫理」の語が相応しいと感じる。

杉浦は皇太子への進講に加えて、18年1月19日に婚約内定が報じられた良子殿下へも久邇宮邸に設けた御学問所で5年余り進講を行った。これに陪席した後閑は「先生の御進講の範囲は極めて御広く、修身倫理の根本道徳を御説きになる」だけでなく「日常の色々の行いを実に簡明に力強く御申し上げになりました」とも回想している。

この乃木案は宮内庁に提出され、検討が加えられた後、14年4月1日までに(始業式は5月9日)次のような陣容が整えられた。

総裁:東郷平八郎元帥、副総裁:浜尾新東宮大夫(元東大総長)、幹事:小笠原長生海軍大佐、評議員:大迫尚俊学習院長(海軍大将)、山川健次郎東大総長、河合操陸軍少将、竹下勇海軍少将、御用掛(教師):白鳥庫吉東大教授(歴史)、石井国次学習院教授(数学・地理)、飯島忠夫学習院教授(国語・漢文)、服部広太郎学習院教授(博物)、土屋正直東宮侍従(仏語)、日高秩父内務大臣秘書官(習字)

ここで気付くのは「倫理」の教師の名がないことだ。その事情について、杉浦重剛先生顕彰会が1984年に発行した『回想杉浦重剛 その生涯と業績』(以下、「回想本」)に寄せた「杉浦重剛翁」で幹事の小笠原長生はこう述べている。

――杉浦重剛翁の御用掛拝命は5月23日になっている。これは倫理進講者の人選について、東郷総裁以下選考委員が、慎重の上にも慎重に考慮したためで、容易に決定しなかったのも当然ではないか。国士はある。精神家はある。皇漢学者もある。敬神家もある。が、その全てを備えて、同時に世界の大勢の事情にも通じ、時代の推移を観破するの明を有し、一面科学的知識も豊富で自由に外国書も読み得、頑冥ならず、ハイカラに偏せず、とこう並べたてて、さぞ世間を見渡してみ給え、果たしてこれだけの資格を完全に具備した人があるだろうか。先ず無いとしておけば無難だが、無いでは済まされない。是が非でも捜し出さなければならぬ重大なお役目だから、総裁を初め一同日々額を集めて熟議の結果、唯一人立派な適任者を発見した。それが杉浦翁であることはいうまでも無い。――

その辺りを「児島本」は、「新聞人事にあげられた山川東大総長はひたすら固辞した。杉浦重剛は東宮大夫浜尾新が推薦し、・・何度か足を運んで承知させた」と書いている。が、杉浦の弟子で歌人の大町桂月は「回想本」で「山川氏に掛け合うと頭を掻いて、“恥ずかしいが、大学教授中には一人も然るべき人が無い”・・“いよいよ其人が無いならば自分で引き受けますが、民間に唯一人、最適者がある”と云って先生を推薦した」とし、「詮議の末・・浜尾男が赴いて先生に説き勤めた」と記している。

小笠原は前述に加え、杉浦没後の逸話として「頭山満翁に“文部大臣の適任者は誰人でしょうか”と問うと“杉浦翁より他にない”と言われた」と述べている。初代の森有礼と言い、「大日本帝国憲法」や後述する「教育勅語」の草案作成に尽力した第6代の井上毅と言い、文部大臣とは本来こうした傑物が担うべき重職である。

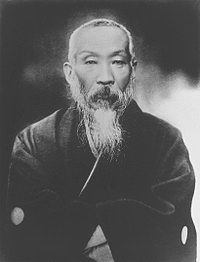

では、この杉浦の経歴はどういうものか。1855年(安政2年)膳所藩の藩儒を父に生まれ、藩校「遵義堂」で習字、漢籍素読、礼儀作法、武芸などを学び、私塾でも儒学と洋学(蘭学、英語、数学、理化学など)を修めた。1870年からは第一期「貢進生」(藩推薦の奨学生)として大学南校(後の東京大学)で英語と理学(自然科学)を学んだ。同期に鳩山和夫(首席、鳩山一郎の父)、小村寿太郎がいた。1876年からは3年余り英国に留学、化学、物理、数学の研究に没頭した。

没頭の度が過ぎて身体を壊し帰国を余儀なくされるのだが、その科学者たる一面を日本中学校教員だった寺崎留吉は「回想本」にこう記している。世間では杉浦を「漢学一点張りで当世風の知識に欠けて居る」というが、「科学雑誌『ネーチュア』に投稿した論文」で「凡そ生物進化の皆物は蛋白質の複雑なる”イソメリズム“にあると説破」したことが「独逸の進化学の白眉ヘッケル氏の摘発するところとなり、有力なる参考文献なりとして其著書に引用される」ほどであった。

1880年の帰国後は教育者の道に進み、2年後27歳にして東京大学予備門長、そして文部省参事官兼専門学務局次長となり、東京英語学校(後に「日本中学校」、現在「日本学園高校」)を同志らと創立した。また自宅を私塾「称好塾」にし、学生と起居を共にしながら1924年2月に没するまで訓育に努めた。東京英語学校・日本中学校は横山大観、上田敏、岩波茂雄、吉田茂、荒木貞夫らを輩出した。

1887年には『教育原論沿革史』(Oscar Browning著)を翻訳、自らも『日本教育原論』を著した。90年には第一回衆院選挙に当選したが半年で辞任、翌年に三宅雪嶺らと創刊した雑誌『日本人』(後に『日本及び日本人』)で、日本古来の美風を守るための「日本主義」を主張しつつ、教育に力を注いだ。若くして和漢洋の学を修めた杉浦の「日本主義」は精神論や観念論ではなく、「立身、斉家、処世、報国、博愛」の倫理の体得とその実践を説いている。

三宅は「回想本」の「杉浦天台道士」(天台道士は杉浦の号)なる一文で、杉浦を吉田松陰(1830年-1859年)と品川弥次郎(1843年-1900年)に連なる丁度12歳違いの系統として、次のように評している。筆者は品川を勉強していないが、松陰と杉浦の分析として大いに頷かされる。

――子弟の関係がないとしても・・共通の点の蔽うべからざるものがある。堅苦しいようで才子であり、新知識を採入れるに努めて、何処までも日本を本位にして立とうとする。何れも気節を重んじ、名分を厳にするようで、風流気に富んでおる。詩か歌か、何か芸術関係のことを好み、其の能に富む。・・必ずしも功を求めず、即興を以て成る。漢学を修めても漢学者にならず、洋学を修めても洋学者と趣を異にする。――

斯くて、浜尾東宮大夫いうところの「帝王学進講」を担うこととなった杉浦はその時の心境を、「特別に帝王の学というものを学んだ人はあるまいから、誰が一番適任じゃということはあるまい」としつつ、「この最難事を人に譲るのはいかん・・・帝王の学というものは、その極致は一視同仁ということだろうと思う」と述べた。だが、拝命後の処世は慎重を極めた。

即ち、倫理進講の内談を受けると暫し返答の猶予を請い、友人、知人、門下生など主な人々に意見を訊ねる一方、靖国神社、松陰神社に参詣して神慮を仰ぎ、乃木将軍、小村元外相の墓に端座して祈念するなど、凡そ人の成し得る限りにおいて受けるや否やの覚悟を練り、愈々決心した後、家人に「杉浦は御学問所御終了まで死なぬ」と言った。

3.ご進講の題目と内容

第一回目の進講は御用掛拝命からひと月余り経った1914年6月22日に行われた。題目は「三種の神器」であった。彼は次のように述べているが、拝命後に「生命を捧げて固より惜しむところがない」とも述べていた杉浦ならではの感想ではなかろうか。

――今日第一回のご進講を申し上げた。昨日は医者に行って身体全部を診察してもらった。若し病気にでもなって今日の勤めを果たすことが出来なかったら、実に千秋の遺恨と思って注意した。今朝は先ず招魂社に参拝して、草稿を神前に供え、それから参殿してご進講申し上げた。丁度五分足らぬ位に講じ終わった。――

進講当日の杉浦の日課は、午前3時起床、斎戒沐浴して暫し端座瞑想した後、一人静かに朝食をとり、6時に池袋の自宅から高輪の御学問所に人力車で向かう。7時に御用掛控室に入って心を落ち着け、殿下の登校を出迎えて、8時から進講を始めるというものであった。

杉浦は進講の眼目を、将来天皇となられる少年親王の人徳や見識を育成することに置いた。よって、基本方針を次の三点に置きつつも、その題目は古今東西の典籍は勿論のこと、偉人伝や花鳥風月や文物など森羅万象に及ぶという、趣向を凝らしたものだった。

一、 「三種の神器」に則り皇道を体し給うべきこと

二、 「五条の御誓文」を以て将来の標準と為し給うべきこと

三、 「教育勅語」の御主旨の貫徹を期し給うべきこと

進講草案の作成を補助した日本中学校教師(後に校長)の猪狩又蔵(史山)は1936年に『倫理御進講草案』(「原本」)を刊行した。それはB5版より少し大きい版の1180頁の大著で、定価12円(当時、米50kg相当)と高価ながら当時ベストセラーになった。が、収録されたのは御進講全281回のうち第1から第4学年までの153回分と第1学年後期の「教育勅語」11回分だけで、第5学年以降が欠けている。

1938年に「原本」を基に『倫理御進講草案抄』として「21題目の抄出本(120頁)」、「44題目の抄出本(353頁)」、「58項目の抄出本(500頁)」の三冊が出版された。本稿参考文献に掲げた『昭和天皇の学ばれた「倫理」御進講草案抄』は、この「44題目の抄出本」の再版である。筆者の住む横浜市の中央図書館に「原本」と「抄本」1冊が所蔵されているが、館内利用のみで貸し出しはされていない。

さて、その「三種の神器」の進講草案要旨が、倫理学者の深作安文博士(1874年生。井上哲次郎の学統を受け水戸学を研究、国民道徳論を提唱)が「回想本」に寄せた「杉浦重剛先生の『倫理御進講草案』を読む」にこう記されている。

――三種の神器及びこれと共に賜りたる天壌無窮の神勅は我国家成立の根底にして国体の淵源又実に此に存す。是れ最も先ず覚知せられざるべからざる所なり。殊に神器に託して与えられたる知仁勇三徳の教訓は、国を統べ民を治るに一日も怠るべからざる所にして真に万世不易の大道たり。故に我国歴代の天皇は、皆此の御遺訓に体して能く其の本に報い、始に反り常に皇祖の威徳を顕彰せんことを勉めさせ給えり。是れ我が皇室の連綿として無窮に栄え給う所以また皇恩の四海に洽(あまね)き所以なり。左すれば将来我国を統御し給うべき皇儲殿下は先ず能く皇祖の御遺訓に従い皇道を体し給うべきものと信ず。――

深作は第4学年最初に講じられた「五条の御誓文」の進講草案の要旨も「回想本」に寄せているので以下に引く。

――我国は鎌倉時代以降凡そ七百年間政権武家の手に在りしに、明治天皇に至りて再び之を朝廷に収め更に御一新の政を行われんとするに当り先ず大方針を立てて天地神明に誓わせられたるもの即ち五箇条の御誓文なり。爾来世運大いに進み憲法発布となり、議会開設となり、我国旧時の面目を一新したるも、万般の施設皆御誓文の趣旨を遂行せられたるに外ならず。単に明治時代に於いて然るのみならず、大正以降に在りても政道の大本は永く御誓文に存するものというべし。故に将来殿下が国政を統べさせ給わんには、先ず能く御誓文の趣旨を了得せられて、以て明治天皇の宏謨(こうぼ)に従い之を標準として立たせ給うべきと信ず。ーー

前述の通り『倫理御進講草案』には第五学年以降の分が欠けているが、猪狩は「回想本」の「杉浦先生進講記」に「倫理進講目録」として第7学年までの題目全てを記している。それらを一覧すれば、杉浦が後閑菊野のいう「日常の色々の行い」に絡めて「帝王の学」の粋を進講していたことが想像出来よう。

第1学年 大正3年(1914年)4月より9月まで

三種の神器。日章旗。国。兵。神社。米。刀。時計。水。富士山。相撲。鏡。成年。御謚。好学。納諫。威重。大量。敬神。明智。崇倹。尚武。 <10月から翌4年3月までの「教育勅語」11回分は別途詳述する。>

第2学年 大正4年4月より同五年3月まで

桜花。仁愛。公平。正直。改過。操守。犠牲。正義。高趣。清廉。御即位と大嘗会。明月。賞罰。蒔かぬ種は生えぬ。上杉謙信。百聞不如一見。紅葉。任賢。決断。赤穂浪士。新年。取長補短。梅花。雪。論語読の論語知らず。徳川光圀。

第3学年 大正5年4月より同6年3月まで

春。思而学学而思。遠慮近優。源為朝。転禍為福。大道遠而難遵。上和下睦。化行則善者勧。山水綸言汗の如し。用意平均莫由好悪。夏(以上1学期)。夏禹王。高而不危満而不溢。秋。倉廩実則知礼節。安危在己。菊。中大兄皇子。可明賞罰莫迷愛憎。好問則裕。博而寡要。ワシントン(以上二学期)。松竹。履霜堅氷至。君君臣臣。孔子。上則答乾霊授国之徳。田猟。陛下以簡御衆以寛。桃。動則思礼。蚤(以上3学期)。

第4学年 大正6年4月より同7年3月まで

五条御誓文。科学者。徳日新万邦惟懐。茶。先憂後楽。瀑布。日月無私照。ナポレオン(以上第1学期)。先神事後他事。徳川家光。政在民養。詩歌。コロンブス。惟徳動天。韓退之「雑説」敖不可長欲不可従。絵画。人口論。イソップ物語(以上2学期)。酒。文明。居上克明。ピーター大帝。音楽。大義名分(以上3学期)。 <4学年までは週に2度(月木)、5学年からは週1度月曜の進講となった>

第5学年 大正7年4月より同8年3月まで

釈迦。和魂漢才。人万物之霊。陰徳陽報。黄金時代。君子慎其独。咸有一徳。鉄。満招損謙受益(以上第1学期)。修理固成。ソクラテス。至誠而不動者未之有也。他山之石。学而時習之。修其天爵而人爵従之。四海之内皆兄弟也。磁石。管仲。基督(以上第2学期)。関雎。民惟邦本。神農ヒポクラテスの詩。任重而道遠。中朝事実。天作檗可違。貞観政要人種。宝箴。浩然之気(以上第3学期)。

第6学年 大正8年4月より同9年3月まで

十三経に関する説明。大宝令。風声鶴唳。プラトー、アリストール。無恃其不来。有文事者必有武備。貞永式目(以上第1学期)。光華明彩。英国皇太子に関すること。常山之蛇。六論衍義。ストイック学派。秋声賦。スピノザ。鳶飛戻天魚躍于淵。ポンソンビー氏の君主論(以上第2学期)。中臣祓。ルーソー。カント、フィフィテ。抜本塞源。陥之死地然後生。伝教、弘法、親鸞、日蓮。勧善懲悪。発而皆中節(以上第3学期)。

第7学年 大正9年(1920)4月より同10年2月まで

祈年祭祝詞。ミル、ベンサム、スペンサー。柳。易の大要。国学四大人。進化論。老荘。万葉集。シェークスピア、ゲーテ。功成名遂身退。龍(以上第1学期)。ウィルヘルム二世。五風十雨。刑名字。マホメット。地水師。マキャヴェリー。運用之妙在于一心。水戸学(以上第2学期)。<第3学期は進講なし>

猪狩は漢語の題目について出典(尚書、論語、左伝、孟子、老子、孫子、詩経、中庸、日本書紀、古事記、花園院宸記、帝範崇倹篇など)と採用理由のいくつかを記している。また桜花、紅葉、新年、梅花、雪などは「修身の題目として異彩を放つ」が、これは「堅苦しい徳目の他に、優美とか高潔とかという趣味上のことから次第に転じて、道徳に入る趣向であった」とし、「赤穂浪士」では、杉浦が講じながら四十七士の名をすらすらと板書したことや、「徳川家光」では、家光が三代目であることで、題目に採用する意義があったと記している。

その「異彩を放つ」題目のうち第三学年第一学期の「夏」について深作博士がその要旨を「回想本」に記している。それを読むと、猪狩のいう杉浦の「趣向」が理解できる。

――草案は「夏の趣味の重なるものは、杜鵑(ホトトギス)、蛍、蓮、納涼等なるべし。紀貫之の歌に、“夏の夜のふすかと見れば郭公 なく一声にあくるしののめ(古今集)”などといえるは即ち杜鵑を詠じて其の風雅を賞したものなり」と始まる。高貴の御方の倫理を進講する教材として頗る妥当性に富む。――

――先生は、これに続けて唐の文宗と柳公権との連句に蘇東坡が更に四句を加えて完成したとし、「柳公権の詩には諷諫(遠回しの忠告)の語なきが故に、蘇東坡は之を不足として四句を加えたり。・・今文宗も殿閣の中に居るが為に、気を移されて他の苦楽を長く忘れて百姓(庶民)の上を思うに遑(いとま)なきなり。・・冬に当りて民の寒苦を懐い、夏に際して又其の暑熱を憐れむは、当に天子御仁心の致す所なるべく東坡の加筆ありて、此の詩美と箴(いましめ)とを兼ね備うるものというべし」とした。以て先生の妙手であられたことと、王者の師として大器であられたことと知るべし。――

これも「異彩を放つ」題目の「イソップ物語」(第4学年2学期最後の進講)に関し、「モズレー本」は、殿下が立太子礼を終えた1916年11月3日の新聞各紙が、「外国の本では『イソップ物語』を愛読される」とし、「一番おかしかった物語は『男と二人の妻』であると漏らされた」と報じたことが記されている。

4.「致誠日誌」を読む

「致誠日誌」は杉浦重剛が東宮御学問所御用掛を拝命した1914年5月15日から日々欠かさず記した「日誌」である。皇太子への進講は21年2月に終了するが、18年4月の婚約と同時に初等科を退学した良子女王への進講がなお約3年間続いたため、「日誌」は22年6月20日まで記された。それは皇太子と女王への足掛け9年間に亘る進講準備の記録である。

このうち14年5月から12月までと15年1月から3月までの約1年分の「日誌」が、「昭和天皇の学ばれた『倫理』御進講草案抄」に掲載されているので、杉浦が如何に進講準備に粉骨砕身注力し、工夫に腐心したかを知るべく、その全部を出来るだけ原文通りに掲げてみる(()内は解説した所功氏の補足、【】内は筆者のコメント、太字は筆者)。

大正三年甲寅(1914年)

5月

15日 浜尾男爵より午前九時、東宮御学問所倫理科担当の件に付き、所談あり。事、突然に出づるを以て、一両日の猶予を請ひ、(日本中学校に)出校の上、千頭(清臣)氏、猪狩(又蔵)氏に内話し、更に国学院大學に於いて、山田・石川両氏に内話し、何れも賛成を表せらる。

【千頭清臣(1856年生)は東大文学部卒後に東大予備門で教え、1886年英国留学。帰国後一高教諭や二高教授などを歴任した後、内務書記官、栃木・宮城・新潟・鹿児島各県知事を務めた】

18日 午前、猪狩氏に履歴書の謄写を托し、これを浜尾氏に致す。

23日 午前、国学院大学に於て、今井氏と出会し、同紙と共に宮内省に出頭し、波多野宮内大臣より辞令拝受。御礼の後、高輪御殿に到り、学問所諸氏に面会し、且内部を参観し、午後一時、(皇太子殿下の)拝謁仰せつかる。

6月

8日 出校。猪狩氏、深井寅蔵氏、井上雅二氏、青戸氏に参考資料を相談す。

【猪狩氏(1873年生)は本稿(その2)で述べた猪狩史山のこと。青戸氏は芝大神宮社司、国学院大学教授を務めた国学者の青戸波江(1857年生)で、称好塾に籍を置いた。深井寅蔵も称好塾に籍を置いた日本中学校教員】

9/11/12/14日 出校。参考書の調査、収集。

15日 午前、浜尾氏に抵り、相談する所あり。午後、白鳥(庫吉)氏に抵る。黄昏、浜尾氏来る。

【白鳥庫吉(1865年生)は、御用掛主任として進講の編成と運営に関わり、歴史家として国史、東洋史、西洋史を7年間ご進講した。教科書として『国史』全五巻を執筆し、歴代天皇の皇位継承の次第などを進講した。東郷総裁、小笠原幹事と共に杉浦の進講の多くに陪席した】

16日~19日 参考資料渉猟。

22日 参殿。初めて進講、「三種の神器」申上る。東郷総裁、浜尾副総裁、入江侍従長、白鳥主任、小笠原幹事等列席。夜、浜尾氏に抵る。此日、(貞明)皇后宮より御下賜品あり。

23日~25日 第二回進講資料等研究。 25日 中村安之助氏の独乙書の反訳を托す。

27日 参殿。種々の報告を聞く。夜、猪狩・中村両氏と共の研究。

28日 井上哲次郎氏を訪ひ、参考材料を得。

【井上哲次郎(1856年生)は東大初の日本人哲学教授。ドイツ観念論を日本に紹介し、東洋哲学研究も開拓した。『勅語敷衍』を著し、国民道徳を唱道】

29日 参殿。第二回「日章旗」御進講。大迫院長、浜尾大夫、白鳥・小笠原両氏列席。

7月

1日 第一高等学校卒業式に列し、参考に資す。午後、猪狩氏と今後の課程の方針を談ず。

2日 次学期教案の準備に着手し、材料を蒐集、繙読す。

3日 午前十時、殿下、新橋駅御出発、桃山御陵御参拝に付き、御奉送。午後、参考材料の研究。夜、中村氏を招く。浜尾氏より参考書来る。 4/5日 参考書繙読。

7日 午後三時四十分、殿下、新橋御着。奉迎。逸見氏より南洲遺物を示さる。

9日 猪狩・中村両氏と別々に研究。此日「クリフォルト」文集を借覧す。

11日 猪狩氏と談ず。光雲寺に抵る。 13日 参考書を読む。 14日 猪狩氏に談ず。

15日 参考書を読む。千頭氏、英文参考書目を供せらる。

16日 猪狩氏、趣意書起草成る。国学院に於て、参考書数冊を得たり。

18日 趣意書自写。「寛平遺誡」等写し成る。

20日 白鳥氏を訪ふて、方針を談ず。夜、国民道徳叢書を渉猟す。

22日 参内。天機伺。午後、教科方針研究。 26日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究。

29日 『日本政記』抄。夜、『元田(永孚)翁進講録』を読む。

30日 青戸氏より『六史要覧』を借り、渉猟し了る。 31日 『日本政記』を読む。

8月

1日 白鳥氏と共に箱根御用邸に伺候。 3日 『日本政記』を読む。

4日 猪狩・中村両氏に商量し、次学期の教科梗概を定む。二三、参考書を読む。

【商量とは、 物事についてあれこれと考えることや相談すること、または相談して考えること】

5/6日 太田貞一氏は古歌の談あり。『明倫歌集』を借用。 7日 光雲寺集合。

8日 『青雲図賛』を松本真弦氏より借受、一読す。夜、『帝範』『明倫歌集』を読む。

9日 浜尾氏より招きに応じ、同邸に白鳥氏と鼎座し、八時間、歴史・倫理等の問題を談ず。

10日 午後、石川岩吉氏と談ずるところあり。『六史要覧』の写取を始む。『幼学綱要』を読む。『史稿』を渉猟。

【石川岩吉(1875生)は明治〜昭和期の教育家、後に国学院大名誉学長】

11日 『史稿』を渉猟。光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究。夜、『幼学綱要』渉猟。『六史要覧』抄写、引続。

12日 『日本政記』論文を抄出し、六史(引続)。 13日 『六史要覧』引続。

14日 『史稿』再読。白鳥氏に抵り、談す。浜尾氏より有志意見書を貸与。『六史要覧』引続。

15日 上野奉迎。光雲寺に猪狩・中村両氏と研究。『六史要覧』写了。夜これを渉猟す。

18日 光雲寺に猪狩・中村両氏と会し、大に研究の歩を進む。有志意見書を精読す。

19日 『山鹿素行修養訓』渉猟。 20日『元田翁進講録』を読む。

21日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究に従事す。

22日 長谷川昭道氏の『九経談総論評説』を読む。

24日 『大正修身訓』一読。服部広太郎氏を訪ふ。

【学習院教授だった服部広太郎(1875年-1965年)は、御学問所御用掛として「博物」を5年間担当した。1923年に徳川生物学研究所所長に就任、25年に設けられた生物学御研究所の主任も務めた。戦後も侍従職御用掛として陛下のライフワークである生物学研究を支えた】

25日 光雲寺に猪狩・中村両氏と研究に従事す。原稿数冊成る。

26日 山本信哉氏来訪。『寛平遺誡』等に関し、托す所あり。

【山本信哉(1873年生)は、日本の歴史学者、神道学者。東京帝国大学史料編纂所史料編纂官】

27日 太田量一・島弘尾氏と商量。太田氏より『皇国の手夫理』を寄せらる。

28日 『皇国の手夫理』及び文部省修身書渉猟。

29日 白仁氏来訪。光雲寺に於て、猪狩氏と研究に従事す。『竹内式部事績』、山県所蔵を聞知す。

30日 河村善益氏を訪ひ、快談す。夜、田中知邦氏『赤心一片』を読む。

【河村善益(1858年生)は判事、検事、貴族院勅選議員。

9月

1/2日 両校始業に付き、多少の参考を得たり。永原氏、修身教案提供。

3日 小林正策氏より『東宮勧読録』を借受。猪狩氏、草案作成数編成る。『進読録』渉猟。

5日 山県昌一氏を訪ひ、『竹内式部事績』を探求す。『柳子の新論』一部を恵まる。猪狩氏同行、『本朝蒙球』を渉猟す。

6日 光雲寺に於て、青戸・猪狩・中村三氏と共に、教科に関し、終日研究従事す。シユンヒ氏の『帝王教育書』の結論大意を聞く。

7/8日 青戸氏より『禁秘抄』『日本書紀』『古事記』『万葉集』の話を聞く。

11日 ご始業式に列す。外務省に小村氏を訪ふ。石川三吾氏より『野芹』借用。

【小村氏とは小村寿太郎の息子欣一。寿太郎(1855年生)は、飫肥藩の貢進生として進んだ大学南校で杉浦と出会って以来、国権主義・国粋主義の思潮を共有する親友。外交官となり在英日本大使館に勤務していた欣一は、寿太郎が桂第二次内閣辞職(1911年)で外相を辞した年の暮れに死去したのに伴い、帰国して父の爵位(侯爵)を継いだ】

12日 参殿。白鳥氏の「歴史」進講を傍聴す。

13日 福岡秀猪氏を訪ふ。光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と商量す。

14~16日 第三回御進講の準備。15日 猪狩氏と商量し、更に夜、習読す。16日 山本信哉氏来訪。『寛平遺誡』抄写を貸与せらる。草間氏を訪ふ。

17日 第三回御進講「国」。浜尾、白鳥、小笠原三氏、立会。第四回御進講準備。

18/19日 第四回御進講準備。 20日 三浦周行氏来訪。参考の材料を聞く。

21日 第四回御進講「兵」。東郷、浜尾、宇佐川、小笠原諸氏、立会。第五回の準備に掛る。『寛平遺誡』抄写成る。 25日 青戸氏を訪ひ、敬神に関する研究。

26日 参殿。会議に列す。午後、素行会に於て、山本信哉氏に出会。夜、第五回の準備(浜尾氏より注意)。

28日 参殿。第五回「神社」御進講。東郷、浜尾、甘露寺、小笠原四氏、立会。

30日 『勅語衍義』其他抄読。

10月

1日 参殿。第六回「米」御進講。浜尾、山根、白鳥、小笠原四氏、立会。故皇太子皇后陛下御遺品の和漢書拝見、猪狩氏と商量す。

2日 第七回の準備『皇室要覧』参照。猪狩氏と商量し、山田倉太郎、香川小次郎両氏を訪ふ。中村安之助氏原稿持来。 3日 会議に列す。第七回の準備補足。

5日 参殿。第七回「刀」御進講。浜尾、小笠原諸氏、立会。講後、国学院に於て、青戸氏と商量。夜、第八回準備。

6日 第八回準備。江本千之氏を訪問す。猪狩・寺嶋・島の三氏と商量す。

7日 第八回準備。学校諸氏と商量し、穂積(陳重)氏訪問。

【日本初の法学博士である穂積陳重は、杉浦とは生年(1855年)も、第一回貢進生(宇和島藩)として大学南校に進学したことも、後に英国に留学したことも良く似ている】

8日 第八回御進講「時計」。東郷、浜尾、山根、白鳥、小笠原諸氏、立会。

9日 第九回準備。中村氏に抵る。

10日 参殿。会議に列す。国学院同窓会に於て、伊集院氏の演説を聞き参考とす。

11日 光雲寺に於て、青戸・猪狩・中村諸氏と商量す。

12日 参殿。第九回「水」御進講。東郷、浜尾、小笠原諸氏、立会。此日、新御学問所に於て、初めて進講す。土屋侍従より参考談あり。

ここで筆者は、初回から5カ月間、御学問所ではなく東宮御所の別の場所で御進講していたことを知るのだが、それは他の参考文献で触れられていなかったからである。杉浦は12日の進講の冒頭でこう述べている。

――御学問所の新築落成せられたる日の最初の時間に、御進講申し上ぐることは、深く光栄とするところなり。今や秋半ばにして、燈火親しむべきの候、最も御学問に御精励あらせらるべき好季節なり。想起すれば、今より四十二年前開成学校学生たりし時、明治天皇の御臨幸あり。其の際他の学生数人と共に理化学の実験を天覧に供し奉りしことあり。当時陛下は御年若く御在(おは)したけれども、泰然たる威容の自から備はらせ給ひたるは、今猶ほ歴々として目に在り。今日新御学問所に於て殿下に咫尺(しせき)奉りて、御進講申すにつきて、転(うた)た追懐の情に堪へざるものありて存するなり。――

13日 第十回準備。猪狩・永原・青戸・桝本諸氏と商量す。 14日 第十回に関し、更に準備。

15日 参殿。第十回「富士山」御進講。浜尾、白鳥、小笠原氏、立会。(浜尾氏より注意あり)

16日 第十一回の準備。内務省地方局編纂書、参考。

18日 光雲寺に於て、青戸・猪狩・中村三氏と商量す。

19日 参殿。第十一回「相撲」御進講。東郷、浜尾、小笠原氏、其他両三氏、立会。

20日 第十二回に関し、猪狩・石川両氏と商量す。『中朝事実』『十八史略』等参考。

21日 同上。山田新一郎氏と商量し、広池氏著書(『伊勢神宮』か)参考。

22日 参殿。第十二回「鏡」御進講。浜尾、白鳥、山根、小笠原、亀井諸氏、参会。

24日 参殿。会議。「史学雑誌」借用。

25日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と商量す。第十三回及び今後方針を略定す。桂月(大町芳衛)著の『後藤(新平)伯伝』を岩崎男(爵)より贈らる。

【大町桂月(1869年生)は詩人、歌人、随筆家、評論家で、かつて称好塾に籍を置き、「回想本」に「史伝・杉浦重剛」を寄せている。なお、ここで所功氏は『後藤(新平)伯伝』と補足しているが、大町の著書は『伯爵後藤象二郎: 伝記』なので、正しくは『後藤(象二郎)伯伝』】

26日 第十三回「戌年」御進講。東郷、浜尾、小笠原、亀井諸氏、参会。

27日 今井清彦氏送別会に於て、種々参考の材料を依托し得る好機を得たり。

28日 国学院に於て、石川岩吉氏より参考資料を得たり。且一二の書籍借用。夜、中村氏と商量す。

29日 第十四回目には『教育勅語』捧読。殿下を御始め、出仕共に捧読。東郷、浜尾、山根、白鳥、小笠原、亀井諸氏、参会。夜、中央報徳会に出席。中島力造に約する所あり。植木(直一郎)氏より材料の一部、供給あり。

【中島力造(1858年生)は福知山の藩校惇明館から同志社に学び、エール大学に留学帰国後、東大教授となった倫理学者。加藤弘之らの進化論を批判した】

30日 帝国教育会勅語捧読式に赴き、参考資料を得。更に、一高興行風会に赴く。植木氏より材料を得。 31日 草案一読。中島力造氏より著書寄贈。

11月

1日 光雲寺に於て、深井虎蔵、猪狩、中村三氏と商量す。

2日 第十五回「御謚」御進講。浜尾、小笠原、亀井諸氏、参列。夜、中村氏と勅語の研究。

3日 第十六回に付、猪狩、永原、山田、石川諸氏と商量。渡部董之介氏より『小学校修身』を寄せらる。

4日 永原氏、『祖宗考』提供。更に山田、猪狩、石川、中村氏と商量す。

5日 第十六回「(教育)勅語の第一節」御進講。東郷、浜尾、入江、白鳥、小笠原、亀井、其他二三氏、参列。夕、西沢氏招待会。

6日 猪狩氏より原稿提供。中村氏を訪ひ、原稿の修正を托す。

7日 参殿。会議に列す。猪狩氏と商量。『日本蒙求』を読む。

8日 光雲寺に於て、猪狩、中村両氏と商量す。靖国神社に詣ず。

9日 猪狩氏と商量。第十七回「好学」御進講。東郷、浜尾、小笠原、其他二三氏、参列。

10日 石川三、猪狩、永原、石川岩諸氏と商量。中村氏より原稿。

11日 永原氏、参考資料を供す。猪狩氏と商量。山田倉太郎氏訪問。夜、中村氏と商量す。

12日 第十八回(教育勅語か)御進講。浜尾、山根、白鳥、小笠原、亀井の諸氏、参列。午後、青戸氏と商量。

【日誌に御進講の題目が欠けているため、所功氏が(教育勅語か)と推察補足している。『教育勅語』御進講は1学年の後期に11回行われているので、所氏の推察通りであろう】

13日 千頭氏、青戸氏と商量。夜、中村氏を訪ひ、原稿を托す。

14日 参殿。会議に列す。夜、『幼学綱要』を読む。竹内式部の『中臣祓講義』写成る。

15日 国学院大学剣道道場振武館開館式に終日臨席。多少の参考を得たり。

16日 永原氏、原稿校正を托す。夜、『孝経』研究。 17/18日 夜、中村氏と研究。

19日 第十九回「納諫」御進講。東郷、浜尾、白鳥、小笠原、亀井の諸氏、参列。

23日 光雲寺に於て、猪狩、中村二氏と研究。 25日 第一中学校行。中村氏と研究。

26日 第二十回(教育勅語か)御進講。浜尾、白鳥、小笠原、亀井の諸氏、参列。和田維四郎氏に招かれ、参考談を聞く。

27日 猪狩、細川氏と研究。祭式講習科茶話会に於て、参考の材料を得たり。夜、中村氏と商量す。

28日 猪狩氏より材料提供。 19日 夜、翌日の準備。

30日 第二十一回(威重か)御進講。東郷、浜尾、小笠原、亀井、其他二三氏、参列。

12月

1日 午後、永原氏と研究。夜、(教育)勅語の研究す。

2日 参殿。第二十二回(教育勅語か)御進講。東郷、浜尾、白鳥、小笠原、亀井の諸氏、参列。入江侍従長より大切の話あり。

5日 参殿。会議に列す。午後、祭式茶話会。山田氏演説、参考。

6日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と商量す。

7日 参殿。第二十三回(敬神か)御進講。東郷、小笠原、亀井の諸氏、参列。午後祭式修了式に於て、神祇に関する諸説を聞く。夜、『夜、勅語衍義』渉猟。

8/9日 猪狩、石川、永原、中村氏と商量す。

10日 参殿。第二十四回(教育勅語か)御進講。山根、入江、小笠原、亀井諸氏、参列。

11日 猪狩氏と商量し、夜、猶準備に従事す。

12日 参殿。会議。御成績を報告す。夜、中村氏と商量す。入江侍従長と談ず。

13日 浜尾氏の病気を訪問す。和田信二郎氏に質す所あり。『皇室要覧』の再版を恵まる。午後、川面の古典攻究発会式に赴く。

14日 参殿。第二十五回(明智か)御進講。東郷、小笠原、亀井の諸氏、参列。夕刻、西村豊氏の浅野長直等の談を聞く。 16日 夜、中村氏と商量。

17日 参殿。第二十六回(教育勅語か)御進講。東郷、小笠原、山根、亀井の諸氏、参列。本学期且本年最終の御進講なり。 18日、中村氏に整理を托す。

19日 参殿。本学期終業式に列す。御下賜あり。東郷・浜尾両氏へ挨拶に行く。

20日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と共に、来学年即ち四月以降の御進講の方針を定む。

21日 青戸氏より御即位式(未成年皇太子の参列)に関する調査書を受領す。

22日 御進講草案清書、二回分成る。皇后陛下より御下賜品あり。

23日 参内。御下賜品の御礼申上げる。

24日 入江氏を訪ふ。沼津臨時出張の命あり。夜、中村氏と商量。入江氏に書簡を送る。

31日 入江氏へ一書を贈り、これを本年最後の致誠とす。

君ならで誰に語らん埋火の底にこがるる我思をば

「沼津臨時出張の命あり」とあるのは、1月から3月までの冬期の進講が沼津御用邸の御学問所で行われたことによる。東郷総裁以下、幹事や将官を除く御用掛は毎週沼津に通った。杉浦は東郷と同じ宿舎「三島館」に8畳・4畳・3畳の三間を得、前日から一泊して東郷総裁と種々打ち解けた話をし、翌午前中に進講を終えて午後に帰京するのを習いとした。

この日以降、二十七回目から三十四回目までの進講前後の「日誌」を見ると、前日に「沼津御用邸東付属邸に於て、御始業式後挙行」に参列した二十七回を除いて、須らくその前日の「日誌」が欠けている。これは前述の通り、前日から沼津に赴いて一泊したから、と推察される。

大正四年乙卯(1915年)

1月

2日 夜、山田新一郎氏著の『神社祭祀の意義』なる論文を熟読す。

【山田新一郎(1864年生)は日本の神職、教育者、内務官僚で、鳥取県知事も務めた。称好塾に籍を置いた】

7日 前日、本年御進講の準備に着手。猪狩・山田両氏に談ず。有賀氏の祭祀論を読む。

8日 寒中御機嫌伺の為め参内。夜、準備。 9日 夜、猪狩・中村両氏と商量す。

11日 沼津御用邸東付属邸に於て、御始業式後挙行。

12日 前同断に於て、第二十七回(崇倹か)御進講。山根、土屋、小笠原、亀井諸氏、参列。

13日 浜尾氏の病を訪し、且つ相談する所あり。

14日 夜、(教育)勅語研究。 15日 猪狩氏に整理を托す。

16日 教習科茶話会に臨み、参考を求む。夜、中村氏と商量す。

17日 松平直亮伯来訪。談ずる所あり。光雲寺に於て、猪狩・中村二氏と商量。帰宅後、猶研究。

19日 第二十八回(教育勅語か)御進講。入江子(爵)、小笠原、亀井外両氏、参列。後、入江子に談ずる所あり。

2月

16日 第二十九回(尚武か)御進講。小笠原子、外一両氏、参列。後、入江子に談ずる所あり。

18日 猪狩氏に托す所あり。 19日 勅語準備。水原・石川三両氏と商量す。

20日 夜、中村氏と(教育)勅語の準備。 21日 『勅語衍義』を読む。

23日 第三十回(教育勅語か)御進講。山根、小笠原、外一氏、参列。

24日 中村氏に整理を托す。 25日 永原氏より『勅語大全』の話。 26日 猪狩氏と商量。

3月

2日 第三十一回(教育勅語か)御進講。東郷、小笠原、山根、外一両氏、参列。従来の御進講に関する御感想の一二を御筆記遊ばさる。捧読。感激無量。

4日 猪狩氏に整理を托す。夜、勅語研究。

5日 中村氏と商量す。伊藤(伊沢修二か)氏を訪ひ、『勅諭(聖諭)大全』を読む。

6日 伊沢氏、『勅諭(聖諭)大全』首巻を贈らる。

7日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と研究す。

9日 第三十二回(教育勅語か)御進講。小笠原、山根、外一両氏、参列。土屋侍従と談ず。

10/11/12/13日 猪狩・中村両氏と共に準備に従事。 13日 夜、尚武に関し、研究す。

14日 中村氏、独乙書の抄録を寄せらる。白鳥氏を訪ひ、談ずる所あり。

16日 午前、浜尾氏と会談す。第三十三回御進講。浜尾、小笠原、山根、外一両氏、参列。

17日 猪狩氏に託する所あり。伊沢氏より『勅諭大全』二冊を贈らる。夜、研究に従事す。

19日 伊沢、浜尾両氏を訪ふ。午後、東京駅に於て、御還幸啓行。奉迎。入江氏に逢ふ。夜、更に『勅諭大全』を渉猟す。 21日 夜、中村氏と勅語末段、研究。

23日 第三十四回「教育勅語」御進講。本学年最終にて、勅語を了る。入江子に談ずる所あり。

24日 夜、中村氏に整理を托す。 26日 中村氏、「勅語講義録」写を持来。

27日 光雲寺に於て、猪狩・中村両氏と、次学年課程に関し、大に討議す。猪狩氏より原稿領収。

28日 金子有道氏と談ずる所あり。

30日 午前九時、御修了式に参列。午前十一時、酒饌の賜あり。正午、入江子と談ずる所あり。

以上が1914年5月から翌15年3月までの「日誌」である。ここで、杉浦は14年11月の第十九回「納諫」以降、翌年3月23日の第三十四回「教育勅語」を除き、進講の題目を記していない。そこで解説の所功氏が(教育勅語か)や(尚武か)などと題目を推測している。教育勅語の11回分は所氏の推測が正しいとして、その外の題目のヒントは、本稿(その2)に記した、猪狩史山の記述である。

そこで所氏が補足した2月16日「第二十九回(尚武か)御進講」に関連して、3月13日の「日誌」には「夜、尚武に関し、研究す」と記されている。既に進講済みの題目をひと月後に研究することは先ずあり得ないから、所氏に何らか錯誤があるように思われる。

猪狩の記した題目、納諫、威重、大量、敬神、明智、崇倹、尚武を、第十九回「納諫」以降の教育勅語以外の題目に順に突合せると、第二十一回(威重か⇒威重)、第二十三回(敬神か⇒大量)、第二十五回(明智か⇒敬神)、第二十七回(崇倹か⇒明智)、第二十九回(尚武か⇒崇倹)、第三十三回(記述なし⇒尚武)とピタリと当て嵌まる。

さて、この「致誠を読む」の稿では、杉浦が相談したり、参考書を借りたり、参考材料を贈られたりしている人物のうち調べが付く者について、【】でその素性を補足した。多方面に亘って長年研鑽を積み、自身博覧強記の杉浦をしてなお、ここに記したほぼ2年間だけみても、寸暇を惜しまず参考資料や書籍当り、また斯界の碩学に教えを請い、それを称好塾の子弟(といってもみな一角の教育者や専門家ら)と光雲寺に集って研究し商量する、杉浦の没頭振りを紹介するためである。

最後に「日誌」に度々名前が出てくる「光雲寺」と中村安之助氏につき、猪狩氏が「回想本」に一項設けているので紹介する。

光雲寺は小石川伝通院前にあり、杉浦が英国留学から帰国した後に寄寓した庵が光雲寺の所有であった関係で、以来しばしば仏事などを営んでいたところ、御学問所御用掛を拝命した以降、研究場所の必要が生じたため、光雲寺本堂裏の奥座敷6畳二間借り受けたのである。

ここに杉浦を補佐した猪狩や中村ら子弟数名が入れ代わり立ち代わり集って、杉浦の進講草案作成に様々関わった。会合は朝9時に始まり、「魚武」が仕出した昼食をとって3時頃まで続いた。「魚武」は杉浦の同志であった故小村寿太郎宅に、かつて3年間弁当を運び、一度も催促しなかったというので、杉浦はこれを徳としていた。後に杉浦は、伝通院にほど近い小石川久堅町に自宅兼称好塾を設けた。

中村安之助は帝大で倫理学を先行した文学博士で、柔道の有段者であった。が、進講が始まって3年目に睾丸結核なる難病に罹り、一時期治癒したとして光雲寺に復帰したものの、3年経って逝去したのだった。1919年10月6日の「致誠日誌」には以下のように記されている。猪狩は「言葉は短いけれども、先生の御心中は充分押しはかることが出来るのである」とした。

――参殿。第四回御進講。東郷、小笠原、壬生、高田、加藤諸氏参列。学校に於て、二三の中学校長を会し、参考談を聞く。(此日、中村安之助の訃に接す。遺憾千万なり)――

5.「教育勅語」のご進講

「教育勅語」は、老若男女が等しく暗記できるよう、極めて簡潔な315語で書かれている。この草案も、伊藤博文が『明治十二傑』で「此憲法草案を拵へるに就いて非常の力を與えた」と称賛した井上毅が「拵へ」、1890年10月30日に渙発された。

幼い時から神童の誉れ高い井上は、1844年に熊本藩の下級武士の家に生まれ、藩の家老米田家の私塾で「四書五経」などを学んだ後、藩校時習館の居寮生に抜擢され、儒学と漢学を究めた。70年に大学南校の少舎長に採用された井上は、司法省に引き抜かれフランス留学の幸運に恵まれる。こうした経歴は、11年遅れて生まれた杉浦と似ている。

73年に帰国した井上は司法制度の基本設計を任され、その経験と実績から89年の明治憲法草案に加え、90年には「教育勅語」の草案作成を行った。その要諦は、国家が権力を背景にして、これを上から押し付けるのを避けることにあった。山県有朋総理への彼の書簡にこう記されている。

――この勅語は、他の普通の政事上の勅語と同様一例なるべからず。・・政事上の命令と区別して、社会上の君主の著作広告として看ざるべからず。――

つまり、「教育勅語」を政治に関する事柄としてではなく、君主の社会的な言葉を一般国民に広めるためのものと考えるべき、と述べている。そのことは「朕、爾臣民と倶に拳々服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う」との一節に表れているように思う。なにしろ、陛下ご自身が、国民と一緒に「教育勅語」の内容を肝に銘じて常に忘れないようにする、というのである。

ある人物が草案作成過程に絡んでいた。それは杉浦が「『元田翁進講録』を読む」、と二度「致誠日誌」に記した元田永孚(1818年-1891年)である。元田は宮内省に出仕して明治天皇の侍講を務めた漢学者で、同じ肥後の出ながら井上より二回りも年長の大先輩である。が、二人の意見は対立した。その結末を、反権力自由主義の歴史学者家永三郎*はこう分析する(要旨)。

*https://agora-web.jp/archives/230628030027.html

――教育勅語は、元田に代表される封建的儒教主義と、井上に代表される近代的立憲主義との抗争と妥協の上に成立したが、外形的には元田の勝利に見えながら、実質的には井上の主張が実現されていることを看過ごしてはならない。――

筆者も家永とほぼ同意見だが、儒家に生まれ漢学を修めた杉浦の進講が、果たして井上の意図した通りであったかは、1895年に41歳で物故してしまった井上の口からは聞く術がなかった。が、終戦までの55年間、陛下と国民とに「拳々服膺」され、西欧列強に伍す国家となったのであるから、井上の思いは遂げられたとするべきではあるまいか。

では以下に「教育勅語」の全文を現代人に読み易いよう句読点を付し、平仮名で書き下して掲げる。読者諸兄姉氏にもぜひ「拳々服膺」されてはどうだろうか。(〇数字は進講の回を示す)。

①朕惟うに、我が皇祖皇宗、國を肇むること宏遠に、徳を樹つること深厚なり。②我が臣民、克く忠に克く孝に、③億兆心を一にして世々厥の美を済せるは、これ我が国体の精華にして、教育の淵源、亦実に此に存す。④爾臣民、父母に孝に、⑤兄弟に友に、夫婦相和し、⑥朋友相信じ、⑦恭倹己を持し、⑧博愛衆に及ぼし、⑨学を修め、業を習い、以て智能を啓発し、特器を成就し、⑩進んで公益を広め、世務を開き、常に国憲を重んじ、国法に遵い、⑪一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし。是の如きは独り朕が忠良の臣民なるのみならず、又以て爾祖先の遺風を顕彰するに足らん。斯の道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶に遵守すべき所、之を古今を通じて謬らず、之を中外に施して悖らず。朕、爾臣民と倶に拳々服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う。明治二十三年十月三十日 御名 御璽

杉浦は「教育勅語」を11の文節に分けて、それぞれに幾つか項を立て、また事例を引きつつ進講した。その要旨を以下に纏めてみる。

第一回 朕惟うに、我が皇祖皇宗、國を肇むること宏遠に、徳を樹つること深厚なり。

「教育勅語を下した給ひし所以」:日本は御一新後長足の進歩をしたが、欧米の文物を急に採り入れたため、固有の文明や精神が顧みられなくなった。教育面でも忠孝、節義、誠実という古来の道徳の美風が忘れ去られた。明治天皇はこれを深くご心配され、国民教育の主義、標準として「教育勅語」を下された。

「朕」:君主が自らを呼ぶ語で、一国に一人限りの尊称である。が、中国では「天子が常に替り」朕の意義が成立しない。真に朕と称し得るのは万世一系の天皇が君臨する日本だけである。

「我が」:「我が」は複数であり、単数の「朕」とは異なる。「朕」と「我が」の二字によって、日本国の国体の特色、即ち日本が一大家族制であることを示している。

「皇祖皇宗、國を肇むること宏遠に」:皇祖皇宗とは天皇と国民の先祖を指す。天孫降臨以降君臣の分が定まり、国体の基礎が確立した。土豪を征して橿原に都を定め、帝位に即いたことは「神武天皇の鴻業(大事業)」である。歴代天皇は皇祖皇宗の御遺訓を守り、皇威の尊厳と皇国の拡張を計った。

「徳を樹つること深厚なり」:「樹つる」とは植え付けること。歴代天皇は樹木を植え付けるように人民に徳を植え付けた。外国の主権者は強権の威力を以て人民に臨むが、天皇は仁愛を民の心中に植え込むから、民が悦服するのである。

第二回 我が臣民、克く忠に克く孝に、

「忠孝の本源」:歴代天皇は民に至仁の徳を垂れ、民は孝子が親に仕えるように皇室に仕える。祖先の名を辱めないよう親に仕える孝と、祖先の心を心として君に仕える忠とは同じものである。

「忠とは何ぞや」:純粋至誠の心で天皇に仕えようとする高尚な道徳的感情が忠である。皇位を狙う道教を掃蕩した和気清麻呂、後醍醐天皇に尽くして討ち死にした楠木正成、そして明治天皇に殉じた乃木大将は忠の事例である。

「孝とは何ぞや」:孝とは至誠の心を以て子が親に仕える道徳的感情である。国体上、忠孝は二つにして一つである。貧しい樵が酒の好きな父に甘美な泉の水を供した「養老の孝子」の話に由って、第44代元正天皇は美濃行幸の際、泉を「養老の滝」とし、元号を養老と改めた。

第三回 億兆心を一にして世々厥の美を済(な)せるは、これ我が国体の精華にして、教育の淵源、亦実に此に存す。

「国体の精華と神社」:忠孝を完うし精華を発揮した人を神社に祀る。ゆえに国民たる者は神社に尊敬を払わねばならない。藤原鎌足は談山神社、和気清麻呂は護王神社、楠木正成は湊川神社、そして近代において精華を発揮した人々は靖国神社に夫々祀られている。

「勤王家」:幕末に起こった勤王家は王政維新の機運を導き、七百年間の皇威の衰頽を挽回した。水戸光圀がそうした勤王論の源泉である。

第四回 爾臣民、父母に孝に、

「孝は百行の基なり」:人が万物の霊長であるのは、他の生き物と異なり、親に孝道を尽くすからである。

「孝経と孝道」:孝道は孔子が弟子に作らせた『孝経』に遺憾なく説明されている。歴代天皇はこれを重んじた。孝道は儒教に負うところ大だが、漢書渡来以前から日本国民は孝道を実行していた。吉田松陰は処刑に臨んで、己が親を思ふよりも、親の己を思ふの切なるを歌っている。

「孝導と境遇」:孝は境遇により方法を異にする。中流以下の民は親を養うことを第一義とし(養体)、上流の人は父母の精神を安んずるを第一義とする(養心)。その方法に差はあるが、愛敬の心を以て親に仕えることに違いはない。愛敬の心こそ孝道の中心である。

「平時と緩急における孝」:緩急よりも、むしろ平時における孝道の方が実は至難である。「中江藤樹」は平時における、また「日本武尊」「楠正行」は緩急における孝の模範である。

第五回 兄弟に友に、夫婦相和し、

「兄弟間の友愛」:兄弟姉妹は父母から見れば同じ吾子であるから、兄は弟を愛し、弟は兄を敬して、父母の分身として協同一致して事に当り、父母の心を安んじて、孝悌の道を完うすべし。

「友愛と長幼の序」:長幼の秩序を認めるところが、人が万物の霊長である所以である。

「友愛と境遇」:友愛も環境に応じて異なる。天皇の兄弟関係は国民のそれと大いに異なる。兄弟姉妹の間柄とはいえ、国君なる御兄上に対して弟は君臣の礼を以て仕へざるべからず。

「夫婦相和し」:一家では夫婦は子女の模範であるから、互いに至誠、忠実、相和して、一家の健全と幸福とを計らざるべからず。夫婦間の調和は必要だが徳には秩序があるから、一家では夫が中心として、婦はこれに調和して服すべきである。「雄略天皇と皇后幡梭姫」「豊臣秀吉と北政所」「乃木将軍夫婦」はその事例である。

第六回 朋友相信じ、

「友を択ぶの必要」:人の賢愚は友に倚ること甚大なので、良い友を択んで切磋琢磨し、崇高なる品性を養成するべきである。杉浦は「水」「鏡」「時計」の篇で「朋友の価値及び徳の重大なことは知了し給ひしなるべしと信ず」と述べている。「修身の題目として異彩を放つ」これらの進講で、杉浦は「次第に転じて、道徳に入る趣向」を展開したようである。

「信と友情との継続」:交友の道は信の一字であり、信とは至誠の心を以て人と交わるの徳である。その交わりは年と共に親厚なるべし。一度友として交われば、地位の高卑に関わらず永遠の交わりを継続すべし。

第七回 恭倹己を持し、

「恭倹の字義」:恭とは謹直にして傲慢ならざるをいい、倹とは節慾にして自己の行為を制約し、放縦に流されざることをいう。この二字は共に礼節の意味を含む。「みのるほど首をさげる稲穂かな」は、品性崇高なる人は何事にも恭敬、謙譲の態度を以てこれに臨むことをいう。

第35代皇極天皇は、蘇我入鹿を誅した中大兄皇子(後の第38代天智天皇)に譲位しようとした、だが皇子は第36代孝徳天皇に譲った。孝徳天皇が崩御し、皇極天皇が再び践祚(第37代斉明天皇)したが、皇子は斉明天皇崩御後6年間殯(もがり)し、葬った後に漸く践祚した。これは恭敬・篤譲の故事であり、また仁徳天皇の「民の竈」は倹素の故事である。

第八回 博愛衆に及ぼし、

「博愛とは何ぞや」:「我が身を抓って人の痛さを知れ」「己の欲する所を人に施せ」とは同情を訴える道徳的命令である。同情は人それぞれだが、それを拡充すれば博愛となる。ゆえに博愛とは報酬を求めない利他的感情より起こる同情である。

「博愛の方法」:博愛を行うには先後緩急の順序があり、遠くより近くに先ず及ぼすこと。自国民を顧みずに他国民のためにするが如きは、売国奴であって許されない。自己に関係の深い者に義務を尽くすと同時に、余力を以て広く他人を愛すべし(ならば、トランプの「America First」は紛れもなく「博愛」であろう)。

第九回 学を修め、業を習い、以て智能を啓発し、特器を成就し、

「学を修むべき事」:国家有用の者になるには学問を修め、業務を習い、己の知力を啓発することが必要だが、それだけでは道徳的人物として完全にはなり得ないので、修徳に努力せねばならない。人の世に処し、国家に貢献するためには道理を弁じ、己の活動を正確にしなければならず、それには智識を開発するために学問を修めねばならない。特に帝王たる者は、学問を修め、帝王としての努力を養成せらるべし。この種類の学問を帝王学と称す。

「業を習うべき事」:学問を修めて道理を知っても、これを実地に応用しなければ効果がない。ゆえに富貴貴賤の差別なく何か一定の業務を習い、国民としての本分を完うすべし。世界の列強が日々激烈な競争をする今日、一日の怠惰は一日国運の退歩を意味する。国民たるもの各自の職に勤勉怠らず、国力の発展に資すること。国民は、職業を以て貴賤なりとするような昔の弊風を一掃せねばならない。いわんや職業間に高卑の差を付するにおいてをや。

「以て智能を啓発し」:学を修めて業を習う理由は智能を啓発するためである。世界各国は科学の発展を競い、学術全般を研究することで民心の科学的精神を涵養している。我国の科学的文明は日が浅いが、西欧の数世紀の学術を半世紀で消化した。これは知的鋭敏な国民性による。

酔欧家は「日本人は模倣的民族にして創造の才なし」というが、これは時代と社会状態を顧みない論である。世界が知らぬ時代に関孝和は微積分を、伊能忠敬は測量術を発明した。中国の儒学や印度の仏教が今や日本の学や仏教となっていることも、大和民族が知的鋭敏な証拠である。

「徳器を成就し」:人が万物の霊長である所以は、人としての徳性を具備するにあり。俊才も博学も、善良なる道徳的品性がなければ真の人とは言い難い。「中江藤樹」「二宮尊徳」を見よ。

第十回 進んで公益を広め、世務を開き、常に国憲を重んじ、国法に遵い、

「進んで公益を広め、世務を開き」:公益の幸福を計り、世に必要な事業を興して、一般国民の生業を開くべきである。

「歴代の天皇、公益を広め世務を開き給ふ」:慈愛の心に富む歴代天皇は、率先して民の公益を広め、世務を開かれた。であるから、臣民たるものが公衆の利益を広め、世務を開くために公衆の智能の啓発に資し、不幸の人を救い、通行運搬の便を計り、荒地を開墾するなどを計るのは、人として最も高尚な事業である。

「常に国憲を重んじ、国法に遵い」:我国には昔から国憲があったが、成文律になっていなかった。その理由は、国憲があって憲法がないことが、健全な人が自分が健全だと気付かないのと同様に、実は我国の誇りであり、我国民の美点だったからである。しかし国政が複雑になるに従い、政治上成文律が必要となり、明治天皇が五箇条の御誓文を宣し給わり、これが帝国憲法の基礎となった。国憲を今は憲法というが、古代には大義名分といった。

第十一回 一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし。是の如きは独り朕が忠良の臣民なるのみならず、又以て爾祖先の遺風を顕彰するに足らん。斯の道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶に遵守すべき所、之を古今を通じて謬らず、之を中外に施して悖らず。朕、爾臣民と倶に拳々服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う。

「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」:国家に一旦危急の事変があれば、国民は正義の勇を奮って国家のために尽くすべし。義勇とは正義より起これる勇気であり、公に奉ずとは義勇を奮って国家のために一身を捧げることをいう。義勇奉仕は、外国に対するもの(北条時宗)、内乱に対するもの(楠木正成)、逆臣に対するもの(和気清麻呂)の三方面に発揮される。

「義勇奉公は忠君愛国に基づく」:前記のような勇武の民が現れる所以は、一に皇祖皇宗の徳を樹つること深厚にして、歴代天皇の鋭意君徳を養成し給いしに在る。殿下におかれましても、深くここにご留意ありて、君徳の御修養に努めさせ給わんことを望む。

「以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし」:臣民たるものはこうした諸徳を実行して、万世一系、天壌と共に窮りなき皇運(皇室の運命)を扶翼(賛助)すべし。自らの徳を完成し、他人に対しても徳を及ぼし、自他ともに完全なる行いを履み、国家に対する徳を及ぼし、また平時の務めを完うして危急の事に及ぼし、そうして初めて皇運を扶翼することが可能になる。

「是の如きは・・・」:こうした行いをする臣民は、皇室に対して忠臣、祖先に対してはその遺風を発揮する孝子であり、こうした徳行を完成する臣民は、忠孝兼備の国民というべし。

「斯の道は・・・」:この道は皇祖皇宗の遺訓なれば、その御子孫なる天皇は、臣民と倶にこれを遵守させ給う。この道は時の古今、国の内外を問わず、これを行って間違うことはない。これ実に普遍的永劫的真理ということが出来る。

重剛も、かつて英国の友人が日本人は宗教なくしてなにゆえ尊敬すべき国民となれるかと、と怪しみ問い来たりし時、日本には皇祖皇宗の遺訓たる「教育勅語」があることを知らせた。すると友人は大いに敬服した。これにより、「教育勅語」が国外でも道理に反しないと判る。

明治天皇は「朕、爾臣民と倶に拳々服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う」と宣せられた。殿下におかせられても、御自身御実行あらせらるると同時に、いかにすれば臣民をしてこの道に進ましむるを得べきか、の一事に御留意あらせられんことを望む。大正4年3月御進講了

杉浦による「教育勅語」の進講は第1学年の1914年11月から翌年3月まで、皇太子13歳の時に行われた。殿下は初等科でもこれを暗誦したが、第三学年時(1910年:9歳)の「御心意状態」報告書によれば、「廸宮はね、朕というのは始のことで、こいねがう(庶幾う)はおしまいの事と思っていた」と述べられた(『昭和天皇のご幼少時代』NHK出版協会)。

それが杉浦の進講でどう深まったかの、陛下直接のお言葉を筆者は存じ上げない。が、終戦の年の9月27日*、昭和天皇と会見したマッカーサー元帥をして、「個人の資格において日本の最高の紳士であることを感じとった」とその『回想記』に記させたこと、そして89年1月7日の崩御まで日本と国民のために祈り続けたことにより、国民は杉浦ら御用掛による御学問所での7年間の進講が、乃木大将の考え通りだったと窺い知るのである。

*https://agora-web.jp/archives/220926011657.html

6.杉浦重剛と宮中某重大事件

本稿の最後に、裕仁殿下へのご進講とは少し離れるが、杉浦の人となりを知る上で欠かせない「宮中某重大事件」(以下、事件)と杉浦の関りに就いて述べる。

事件は良子女王殿下に関係していた。裕仁殿下に遅れること2年、1903年3月6日に久邇宮邦彦王と俔子妃(島津忠義公爵令嬢)の第1王女子として誕生した良子女王は、久邇宮邸に設けた御学問所で18年4月からご成婚までの5年余り、杉浦から「修身」の進講を受けた。

なお、女王殿下の進講御用掛には杉浦(修身)の他、鈴木元美(数学)、児玉錦平(仏語)、依田顕(化学)、小野潤之助(習字)、高取熊夫(絵画)、土取信(体操)、阪正臣(詩歌)、竹田みち(漢字)が任命され、後閑菊野が御学問所主任に当った(「児島本」)。それは、乃木が裕仁殿下に対して採った教育方式をそっくり模したものであった。

事件の嚆矢は、裕仁殿下が16年11月3日に「立太子礼」を終えた後、貞明皇后が始めたお妃探しにあった。良子女王が学習院女学部中等科3年に在学中の17年10月、皇后は中等科の授業を参観し、良子女王のおっとりと気品高い容姿をお目に留めた。

明けて18年1月14日、波多野宮内相から良子女王が裕仁殿下の妃に内定したことを伝達された久邇宮邦彦王は、宮中に参内し天皇皇后両陛下に内約受諾を言上した。婚約は1月19日に報道され、2月4日に良子女王は学習院を退学、4月13日からは杉浦らの進講が始まった。

皇后の参観から半年、婚約発表までは順調に進んだ。が、3カ月半後の18年5月初、元老山縣有朋公爵は赤十字病院前院長平井博士からある報告を受けて仰天した。博士は、学習院の色盲検査で良子女王の兄朝融王が色弱であると判り、将来、色盲遺伝の懸念があるという(「児島本」を参考にしたが、「モズレー本」には、20年に発行の医学雑誌に載った島津家の色盲の記事を平井博士が読み、山縣に知らせたとあり、山縣の陰謀を匂わせている。が、時期も話の筋も児島の記述に信憑性がある)。

元より芳しくなかった大正天皇の健康状態も、最後に国民の前に姿を見せたのが19年5月の東京遷都50年祭であり、12月26日の第42回帝国議会開会式臨御を中止したことからも推察されるように、皇太子ご婚約の頃から既に思わしくなく、山縣の驚きはひとしおで、平井博士にこう漏らした。

もし他日、帝国を統治し給う天皇に於かせられて、不幸にも紅緑の色彩を弁別し給わず、花も葉も一色と見、秋の紅葉も夏の緑葉も看別するの能力を欠き給う如き事ありては、ただご一身のご不幸のみならず、至神至聖なる皇統に永くかかる疾患を遺すは、真に恐懼の至りに堪えず・・

実は、邦彦王は宮内相から17年末に内意を受けた際、「わが家には、色盲または色弱症遺伝の疑問がある」と打ち明けていた。宮内相は出入りの医師による調査を勧め、邦彦王は「色盲遺伝子保有の女子が健全なる男子と結婚する時は、その出生の男子の半数だけ色盲になるが、その女子は皆健全にしてその子孫に色盲の遺伝することなし」との判定を宮内相に知らせていたのである。

が、そうとは知らない山縣は元老の松方正義侯爵、西園寺公望侯爵に事態を告げて相談した。結果、医学上の判断を明らかにしてから、然るべき方法で久邇宮家に婚約辞退を勧告すると決めた。鑑定した三博士連名の意見が18年10月に提出され、その要点は次のようだった。

色盲の家庭に生まれた健眼の女子と健眼の男子に生まれた女子は皆健眼だが、男子は半数が色盲になる

良子女王の場合はこれに相当し、王子の半数が色盲になる懸念がある

三元老は筆頭皇族の伏見宮博恭王が久邇宮家を説得するのが最善と決め、波多野氏の後任の中村宮内相を使者に立てて伏見宮に向かわせた。事情を聞いた伏見宮も愕然とし、「久邇宮に於いてご辞退在るを至当と考える」と述べ、翌11月上旬、久邇宮家にその意向を伝えた。

が、邦彦王は敢然として戦う決意を固めていた。邦彦王は、最初に良子女王に白羽の矢を立てた貞明皇后に「上(たてまつるの)」書を提出した。そこには、婚約を拝辞するのは次の二通りの場合しかないと記されていた。即ち・・・、

両陛下または皇太子殿下におかれて、その方が良いと思召されたとき

帝室の御血統に必ず弱点が発生するだろう、と邦彦王が自覚するとき

そして、17年末に波多野宮内相から内意を受けた後、宮家出入りの医師の「女子は皆健全にしてその子孫に色盲の遺伝することなし」との判定を得た上で、「安んじて誠意を以て御請け申し上げた」と、これまでの経緯が認められてあった。

ここで問題は、久邇宮家出入りの医師の鑑定と元老依頼の三博士との意見の相違、即ち、健眼の良子女王から産まれる男子に色盲が出るか否かに尽きる。そこで原敬首相は中橋文相を通じて、改めて東大教授5人から意見を徴することとし、その結果が18年12月21日にたらされた。

報告書には「色盲の遺伝については『メンデルの法則』が確立されている」とあり、邦彦王の子供に色弱がいるので、俔子妃は色盲因子保有者であるから、女王たちの半数が因子保有者となるとし、「而して、良子女王殿下が色盲遺伝子保有者に在らせられると然らざるとは、可能性相半ばす」と結論されていた。

つまり、良子女王が色盲遺伝子保有者でなければ問題ないのだが、その確率は50%であるというのである。そうした中、いよいよこの問題に杉浦重剛が介入するのだが、ここで筆者は、杉浦の英国留学中の研究論文が「独逸の進化学の白眉ヘッケル氏の書」に引用された一件を想起する。

へッケル(1834年-1919年)は、ドイツの生物学者、医者、哲学者であり、ダーウィンの進化論普及に貢献した人物であるから、杉浦が「メンデルの法則」に知悉していないはずがない。しかも事件が公になる20年頃には、杉浦の良子女王への進講は3年目に入っていたのである。

事実、邦彦王から相談も受けていた杉浦は20年12月4日、御学問所に辞表を提出して、以後の行動が皇室に迷惑を及ぼさないよう手配し、御学問所の東郷総裁、浜尾副総裁にも助力を求めた上で、両殿下のご成婚実現に向けて活動を開始した。裕仁殿下への進講は20年10月に終わっていたが、良子女王への残りの進講を修了して、お二人のご成婚を見届けるまでは死なないと決めていたのである。杉浦の論はこうであった。

――そもそも婚約の破棄は、常人も不徳とする所である。それを些々たる体質上の欠点を理由として、皇室がこの不徳をおかされるのでは、帝国の皇道に一大瑕瑾をのこし、国民の道義を指導することはもはや不可能となろう。第一せっかく婚約成立した両殿下に対して、無残にも強いて之を割き奉らんか、御心身の上にいかなる結果を来すやもわからぬではないか。――

こうした事情を打ち明けたからであろう、「玄洋社」の頭山満や「浪人会」の内田良平ら右翼の巨頭も動き出し(彼らには皇太子訪欧阻止の目論見もあった)、薩摩島津家の血を引く良子女王の皇室入りを面白く思わない山縣がこれを阻止しているとの陰謀説(「モズレー本」は専らこれ)や、北一輝・大川周明らの「猶存社」による山縣暗殺論の噂まで流れる始末となった。

そんな21年2月8日、3月3日から9月3日までの皇太子ご訪欧が正式決定、15日に報道される前に、原首相は8日の閣議で事件について話し、中村宮内相に、誰かが責任を取ってでも、事を収めねばならないと語った。中村は50%の確率に賭けることを決意(「児島本」)、山縣公説得に動く。公を訪れて諸般の状況を説き、自分の責任でご婚約に変更ない旨を発表したいと述べた。山縣はこう応えた。

――宜しい。ことは頗る重大であるから、本来なら直ちに聖断を仰ぐべきだが、今日にては陛下は御脳の御宜しくない時であるから、それも出来ず。己(おれ)は純血論なれど、己の主張は採るに及ばず。貴様は気の毒であるが、事の落ち着きを見て辞さねばならない。己に遠慮はいらぬから貴様の思う通りにやれ。――

斯くて、宮内庁は21年2月10日、「良子女王殿下東宮妃御内定の事に関し、世上種々の噂あるやに聞くも右御決定は何等変更せず」と発表した。こうして宮中を揺るがした某重大事件は落着、皇太子は3月3日、横浜港に浮かぶ御召艦「香取」艦上の人となった。

杉浦は御用掛に復帰して23年後半まで良子女王への進講を続け、24年1月26日のご成婚から18日後の2月13日、68歳10カ月の生涯を閉じた。これを小笠原長生は「果たすべきを果たし、尽くすべきを尽くした理想的忠臣の終焉として、真に申し分の無いもので、翁の人格を語るにはこの一事で沢山である」と語っている。

「回想本」に「追慕の涙」と題する追悼文を寄せた弟子の金光悌爾は、「詩歌」という題目に絡めて杉浦が漏らしたこんな話を披露している。それを紹介して稿を結ぶ。

――今度は、女王殿下にもこの同じ題で御進講申し上げようと思う。今にね、御二人が御一緒になられた折に「杉浦翁がこんな事を申した事がある」などと御話合になる時節が来るんだからね、フフフフ・・――

了

<参考文献>

「回想杉浦重剛―その生涯と業績」杉浦重剛顕彰会 1984年発行

「昭和天皇の学ばれた『倫理』御進講草案抄」杉浦重剛著/所功解説 勉誠出版 2016年初版

「教育勅語―少年昭和天皇への進講録」杉浦重剛著/所功解説 勉誠社 2024年初版

「杉浦重剛座談録」猪狩史山・中野刀水著 岩波文庫 1941年初版

「昭和天皇の教科書『国史』原本五巻縮写合冊」白鳥庫吉著/所功解説 勉誠出版 2015年初版

「天皇Ⅰ 若き親王」児島襄著 文春文庫 1980年初版

「天皇ヒロヒト 上」レナード・モズレー著 高田市太郎訳 角川文庫 1983年初版

「昭和天皇のご幼少時代」原敬関係文書研究会 NHK出版 1990年初版

「大正天皇」F・R・ディキンソン著 ミネルバ書店 2009年初版

「井上毅とヘルマン・ロエスラー」長井利浩著 文芸社 2012年初版

「教育勅語の真実」伊藤哲夫著 致知出版社 2011年初版

「奇跡の昭和天皇」小室直樹著 PHP研究所 1985年初版

「乃木希典」福田和也著 文春文庫 2007年初版

「小村寿太郎とその時代」岡崎久彦 PHP研究所 2010年初版

随分難しい投稿ですね。

本題から完全に逸れますが、三種の神器について一言。

八咫鏡の本体は伊勢神宮にあります。草薙の剣の本体は熱田神宮にあります。八尺瓊勾玉の本体が皇居にあるのですね。壇ノ浦で沈んだ宝剣はいわゆるレプリカなんですよ。

ただいずれも霊力が宿るのでレプリカも本体も違いがないらしいいですよ。

戦争中、熱田神宮が海に近いことから長野の山奥へ宝剣を動座しようという計画もあったみたいです。

以上完全に話が逸れています。ご免なさい。

ご進講といえば、思い出すのは半藤一利氏だ。以前テレビで、終戦時、皇太子時代の平成天皇が疎開先の那須から帰られた時、東京が一面焼け野原で、大きな衝撃を受けた、と半藤氏は堂々と言っている。しかしこれは国民の感覚からは多少ずれてはいまいか?

昭和天皇は皇居の地下壕で空襲に耐えていたし、国民は空襲で焼け出されている。半藤氏の発言に違和感を覚えたのは私だけだろうか?