▶ 硫黄島に因む米大統領への手紙の話(高22期 高橋克己)

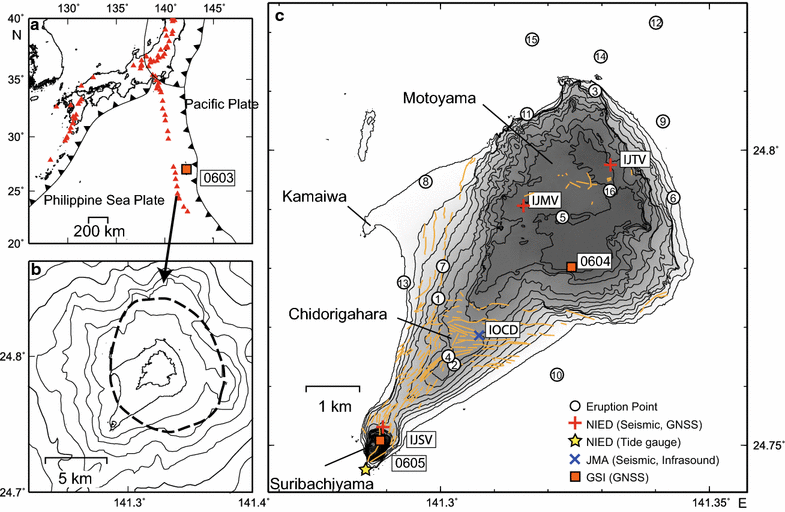

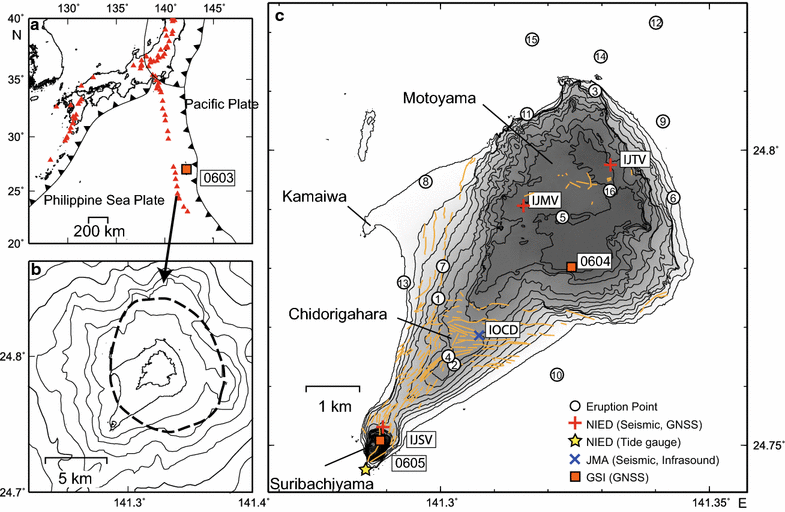

天皇皇后両陛下は4月7日、今も日本兵1万余の遺骨が眠る硫黄島に行幸啓なさった。翌年に戦後50年を迎える1994年(平成6年)2月に先の両陛下がご訪問なさって以来31年振りの、今上両陛下とって初めての硫黄島慰霊の旅であった。

1945年2月19日から3月26日まで行われた「硫黄島の戦い」から今年で丸80年が経つ。米軍上陸部隊111千名を日本軍21千名が迎え撃った戦いは、日本軍約20千名が戦死した一方、米軍側も死傷者約27千名のうち約7千名が戦死するという激戦になった。

米軍にとって数日で落とせるはずだった戦いが37日に及び、27千もの死傷者を出した訳が、栗林忠道中将が採った塹壕戦にあったことは広く知られる。また島から内地に出された数多の手紙に記された、その過酷な状況や家族と日本の行く末を案じる文面も人口に膾炙するところだ。

本稿では、内地にではなく米国大統領に宛てた硫黄島に因む3通の手紙に焦点を当てる。手紙の日付・差出人・宛先は下記のようで、日付の新しい順に手紙の由来と内容を以下に見てゆく。本稿は上坂冬子著『硫黄島いまだ玉砕せず』と平川祐弘著『米国大統領への手紙』を参考にした。

● 85年2月19日 マイケル・ジャコビーからロナルド・W・レーガン大統領へ

● 61年2月11日 和智恒蔵からジョン・F・ケネディ大統領へ

● 45年3月16日 市丸利之助からフランクリン・D・ルーズベルト大統領へ

■ジャコビーの手紙

37日間の過酷な戦いの幕が切って落とされてから40年目の85年2月19日、「名誉の再会」と名付けられた日米合同の慰霊祭が硫黄島で開催された。当時16歳だった手紙の差出人マイケル・ジャコビーは、この戦いに参加した祖父に連れられその歴史的な場に立ち会った。

以下に紹介するジャコビーの手紙は、実はその年の暮れに国際ロータリークラブが世界の青少年を対象に主催した「平和への手紙コンテスト」に応募したものだった。選考の結果、ジャコビーの手紙は、45千通もの応募作品の中から国際大賞受賞という最高の栄誉に輝いた。

レーガン大統領閣下

私の人生に深く刻まれた体験を閣下に知って頂きたくペンを取りました。

私は祖父が硫黄島の戦いの悲惨と恐怖を語るのをよく聞かされ、海兵隊員当時の写真を見、書物も読みました。それが1985年2月に現実になりました。その戦場に連れて行ってくれたのです。米軍の輸送機が東京から南の小島に運んでくれました。日米の「平和式典」の場に着くまで誰もが無言でした。大きな記念碑の両方に日本関係者と米国関係者が座りました。式は両国語で行われ、僧侶が焼香を終えると牧師が説教し、軍楽隊が両国国家を吹奏しました。米国の将軍が式典に寄せられたメッセージを代読しました。

あの時あの場で何が起こったかを閣下に見て頂きたかったです。両国の未亡人や子供達が互いに近寄って抱き合い、身に付けていたスカーフや宝石などに思いの丈に託して交換し始めたのです。男たちも最初は躊躇いがちな握手でしたが、やがて抱き合うや声を上げて泣き出したのです。

ふと気が付くと、誰かが私の頭に帽子をのせてくれました。かつての日本軍人です。笑顔で自己紹介し、その軍帽をくれると言いました。祖父が近づいて話し始めました。若い私がこの場でこの体験を分かち合っているのを二人は喜んでいる風でした。何を話していたのか判りません。余りに感動してしまったから。

様々な思いが駆け巡りました。40年前、今は老人となった二人は摺鉢山で互いに殺し合おうとしていた。倶に天を戴かずと誓った敵同士が今、互いに抱き合っている。40年前、ここは砲丸や銃弾が飛び交い、死と憎しみに満ちていた。それが僅か40年の間にどうしてこのように変わり得たのか。

私には余人には知り得ない何かが判ったような気がしました。昨日の敵が今日の友となり得ることを、祖父や祖父の手を握りしめている旧日本兵によって、全世界の人々に示してもらいたいとさえ思いました。米国人と日本人の二人は各国の人々に平和の大使として共に語り掛けることが出来ると感じたのです。中略

祖国を愛する私は、求められれば祖国を守るために戦います。が、自分の孫が将来、その人を抱きしめると知っていたら、敵として殺すかどうか戸惑うでしょう。

私は集まった人たちの顔を覚えようと写真を沢山撮りました。WSJ紙はそんな私を「感動する祖父の姿を日本製ビデオで撮りまくる米国少年」との見出しで報じました。皮肉を込めたのでしょう。が、記者は肝心なことを見落としています。私が記録したのは私自身の感動だった。最年少の私は他の誰より長くこのことを記憶に留められます。その日の感激を決して忘れまいと決心したのです。

その日硫黄島で知ったことを出来るだけ多くの人と共有することが、私の義務であると感じています。ですから大統領閣下、誰よりも先ず貴方からと思い、ペンを執った次第です。

上坂は「平和への手紙」が三省堂の高校英語教科書に収録されたとし、平川本には桐原書店の英語教科書とある。が、いずれにせよこの手紙を読んだ日本人が少なからずいる訳である。

■和智恒蔵の手紙

ジャコビー少年がその感動を忘れまいと決心した85年2月19日の「名誉の再会」は、実は和智(旧姓・大野)恒蔵(1900-1990)の長年にわたる取り組みによって開催に漕ぎつけた。

和智は旧制横須賀中学(現・横須賀高校)から海軍兵学校に進み(50期)、22年に卒業した。海軍での特務機関勤務の後、41年12月7日にはメキシコで対米通信諜報班長として米機雷部隊指揮官ファーロング少将の「パールハーバー上に機体見ゆ、練習に非ず」との打電を傍受している。

硫黄島へは44年3月に中部太平洋方面艦隊管轄の硫黄島警備隊司令海軍中佐(直後に大佐)として赴任した。当時の兵力は和智麾下の海軍1362名、厚地兼彦大佐麾下の陸軍4883名だった。ところが同年7月7日、同艦隊が司令部を置くサイパンが陥落、南雲忠一中将は戦死する。

東京から2350kmの距離にあるサイパン島の陥落は、日本本土が航続距離6000kmを誇るB29による空襲に晒されることを意味する。丁度中間に位置する硫黄島の中継基地としての重要性も一段と増した。が、和智は44年10月15日、その硫黄島から去ることになる。

サイパン玉砕を機に栗林中将麾下の小笠原兵団が強化され、市丸利之助海軍少将と航空隊井上佐馬二大佐が島に赴任して来た。この井上大佐との口論が和智転勤の原因だった。結果、戦いでかつての部下を死なせ、自分が生き永らえたことが、以後45年に渡る彼の活動の源泉となった。

和智は終戦の年の11月、慰霊のことを考えて寺の嫡子だった同僚を伝手に天台宗の僧として得度した。斯くて僧「寿松庵恒阿弥」こと和智恒蔵の活動が本格化するのだが、既に終戦直後の8月末にも、進駐した米海兵隊大隊長のヘイワード大佐に硫黄島への慰霊渡航を申し出ていた。

6年後の51年12月、遂にGHQから渡航許可が下りた。和智は47年11月に東京裁判のキーナン検事に、翌年3月にはウェッブ裁判長にも手紙を書き送った。手紙で彼は、硫黄島慰霊のために仏僧になったのに、戦犯として巣鴨に勾留され機会を奪われたと訴えていたのだった。

52年1月末、墨染めの衣に茶色の袈裟掛けで7年振りに硫黄島の土を踏んだ「寿松庵恒阿弥」は、翌53年6月には硫黄島協会を設立し、遺骨収集活動を始動する。得度といい協会設立といい、目的にためなら何事も厭わず邁進するのが和智という人物の性分だった。

なかなか進捗しない活動の中で和智が次に打った手が、ケネディ大統領への以下の直訴状だった。61年2月11日付のその文面は以下のようだった。

ご就任おめでとうございます。実は私はかつて駐日米国大使館を通じてアイゼンハワー大統領にも、ここに申し述べるのと同じような遺骨収集の嘆願をいたしましたが、今に至るも何らご返事を頂いておりません。中略

今年は硫黄島激戦の十七回忌に当たります。仏教では十七回忌というのを特に重視しており、私としては硫黄島協会を代表してあの島に放置されている遺骨の収集をお願いせずにいられません。今も遺骨があのように放置されたままになっているのは、人類に対する「重大な冒涜」と思われるからです。

この件に関しては、大統領のみならず、米国側の高官に事あるごとに訴えて参りましたが、相手にしてもらえませんでした。思い余ってここに直接大統領宛の文書をお送りし、胸の内を訴える次第です。どうか好意あるご配慮をお願いいたします。

3ヵ月が経ち、大統領に代わって国務次官補から和智に届いた手紙には、56年11月に和智が米国太平洋艦隊司令長官宛に出した手紙に対する同司令部幕僚のフィンドレーからの、「遺骨収集不許可」と書かれた返信に「付け加えることはない」旨が記されていた。

それから6年が過ぎた67年11月、日米首脳会議で小笠原諸島の日本返還が合意された。同年6月26日に「小笠原返還協定」が発効し、硫黄島も日本の領土に復した。その間の和智は、52年の渡航で気付いた、遺骨に比べて数の足りない頭蓋骨の返還活動などに奔走していた。

返還一周年の69年6月には、摺鉢山山頂の米海兵隊記念碑の隣に「硫黄島戦没者顕彰碑」が建立され、遺族を代表した市丸利之助中将の次女美恵子らと共に除幕式に参列した和智の姿があった。その後も和智は遺族ら有志と共に硫黄島の遺骨収集に通い詰める。

その集大成が85年2月19日の「名誉の再会」だった。退役海兵隊団体の提案を受け入れた和智が、そう名付けたのだった。そしてジャコビー少年が「平和の手紙」で「僧侶が焼香を終えると牧師が説教し・・」と記した僧侶こそ、齢85歳を迎えんとする「寿松庵恒阿弥」こと和智恒蔵、その人であった。

■市丸利之助の手紙

45年3月16日、栗林中将は翌17日夜12時を期して総攻撃を行う旨、大本営に打電した。航空戦隊司令官市丸少将は壕内に部下60名を集め、訓示と共に「ルーズベルトに与ふる書」(以下、「書」)を読み上げた。その場にいた者で生還したのは、重傷の身を米軍に収容され、戦後帰国して「書」の概要を伝えた松本巌上等兵唯一人であった。

ルーズベルトに与ふる書

日本海軍市丸海軍少将、書を「フランクリン・ルーズベルト」君に致す。我今我が戦ひを終るに当り一言貴下に告ぐる所あらんとす

日本が「ペルリー」提督の下田入港を機とし広く世界と国交を結ぶに至りしより約百年此の間日本は国歩艱難を極め自ら欲せざるに拘らず、日清、日露、第一次世界大戦、満州事変、支那事変を経て、不幸貴国と干戈を交ふるに至れり。之を以て日本を目するに或は好戦国民を以て或は黄禍を以て讒誣し或は以て軍閥の専断となす。思はざるの甚しきものと言わざるべからず

貴下は真珠湾の不意打を以て対日戦争唯一宣伝資料となすと雖も、日本をして其の自滅より免るるため此の挙に出づる外なき窮遇に迄追ひ詰めたる諸種の情勢は貴下の最もよく熟知しある所と思考す

畏くも日本天皇は皇祖皇宗建国の大詔に明なる如く養正(正義)重暉(明智)積慶(仁慈)を三綱とする八紘一宇の文字により表現せらるる皇謨に基き、地球上のあらゆる人類は其の分に従ひ其の郷土に於てその生を享有せしめ、以て恒久的世界平和の確立を唯一念願とせらるるに外ならず、之曾ては

四方の海皆はらからと思ふ世に など波風の立ちさわぐらむ

なる明治天皇の御製は貴下の叔父「テオドル・ルーズベルト」閣下の感嘆を惹きたる所にして貴下も亦熟知の事実なるべし

我等日本人は各階級あり各種職業に従事すと雖も、畢竟其の職業を通じこの皇謨即ち天業を翼賛せんとするに外ならず、我等軍人亦干戈を以て天業恢弘を奉承するに外ならず

我等今物量を恃める貴下空軍の爆撃及艦砲射撃の下、外形的には退嬰の已む無きに至れるも精神的には弥豊富にして心地益明朗を覚え歓喜を禁ずる能はざるものあり。之天業翼賛の信念に燃ゆる日本臣民の共通の心理なるも、貴下及「チャーチル」君等の理解に苦しむ所ならん。今茲に卿等の精神的貧弱を憐み、以下の一言以て少く誨ゆる所あらんとす

卿等のなす所を以て見れば、白人殊に「アングロサクソン」を以て世界の利益を壟断せんとし有色人種を以て其の野望の前に奴隷化せんとするに外ならず。之が為奸策を以て有色人種を瞞着し、所謂悪意の善政を以て彼等を衷心無力化せしめんとす。近世に至り日本が卿等の野望に抗し有色人種殊に東洋民族をして卿等の束縛より解放せんと試みるや、卿等は毫も日本の真意を理解せんと努ることなく只管卿等の為の有害なる存在となし、曾ての友邦を目するに仇敵野蛮人を以て公々然として日本人種の絶滅を呼号するに至る。之豈神意に叶ふものならんや

大東亜戦争に依り所謂大東亜共栄圏の成るや所存各民族は我が善政を謳歌し、卿等が今之を破壊することなくんば全世界に亘る恒久的平和の招来決して遠きに非ず

卿等は既に充分なる繫栄にも満足することなく、数百年来の卿等の搾取より免れんとする是等憐れむべき人類の希望の芽を何が故に嫩葉に於て摘み取らんとするや。只東洋の物を東洋に帰すに過ぎざるに非ずや。卿等何すれぞ斯くの貪欲にして且つ狭量なる

大東亜共栄圏の存在は毫も卿等の存在を脅威せず、却って世界平和の一翼として世界人類の安寧幸福を保障するものにして、日本天皇の真意全く此の外に出づるなきを理解するの雅量あらんことを希望して止まざるものなり

翻って欧州の事情を観察するも又相互無理解に基く人類闘争の如何に悲惨なるかを痛嘆せざるを得ず。今「ヒットラー」総統の行動の是非を云為するを慎むも、彼の第二次欧州大戦開戦の原因が第一次大戦終結に際しその開戦の責任の一切を敗戦国独逸に帰し、その正当なる存在を極度に圧迫せんとしたる卿等先輩の処置に対する反発に外ならざりしを観過せざるを要す

卿等の善戦により克く「ヒットラー」総統を仆すを得るとするも、如何にして「スターリン」を首領とする「ソビエット・ロシヤ」と協調せんとするや。凡そ世界を以て強者の独専となさんとせば、永久に闘争を繰り返し遂に世界人類に安寧幸福の日なからん

卿等今世界制覇の野望一応将に成らんとす。卿等の得意思ふべし。然れども君が先輩「ウイルソン」大統領は其の得意の絶頂に於て失脚せり。願くば本職言外の意を汲んで其の轍を踏む勿れ

(原文の「片仮名」を「平仮名」にし、「読点」を付した)

勝敗が決した3月26日、遺体や武器を集めていた米兵が遺体の腹巻きから日英両語で認められた2通の書き物を見つけた。市丸は6千名の部下の一人でハワイ育ちの日系二世・三上弘文二等兵に「書」を英訳もさせていたのである。遺体は通信参謀の村上治重と判明した。

4月4日、従軍記者E・クロージャーが「書」発見の報を打電したが、米海軍当局はこれを一旦差し止め、解除は7月11日になった。米各紙は記事を「死に臨んだ日本の一提督の米国大統領宛の手紙」との見出しで報じたが、肝心のルーズベルトは既に4月12日に亡くなっていた。

市丸利之助(1891-1945)は唐津中学を出て受験した海兵と陸士の両方に合格、海兵(41期)に進んだ後、航空術を学んだパイロットでもあった。30年に横須賀航空隊内に少年航空兵育成機関として発足した予科練習部の初代部長(校長)を務めたことから、予科練育ての親と呼ばれた。

とはいえ、参考とすべき書とてない過酷な地下壕の中で、当時の軍将校らしい国粋主義的傾向は見受けられるものの、日米関係をペリー来航から書き起こし、開戦に至る経過や崩壊間近のドイツの状況などもほぼ的確に指摘する文章を書き上げた、市丸の見識・博識振りには瞠目する。

時は流れて1975年1月、在米日本大使館に通産省から出向していた一等書記官がワシントンから遠くないアナポリスの米国海軍兵学校記念館を訪い、市丸少将の「ルーズベルトに与ふる書」の日英両文を見る機会を得たばかりか、そのコピーをも入手することが出来た。

その書記官こそ、村上通信参謀の遺児・健一であった。海軍封筒から市丸の手紙を丁寧取り出し、そのコピーまで健一に与えた米国海軍兵学校の関係者も、かつて日本兵と殺し合った米海軍士官である。これも「名誉の再会」ではなかったかと筆者には思える。

筆者は横須賀育ちだが、本稿の関係者と筆者はこの海軍の街を軸に何かと縁がある。和智の出た旧姓横中は筆者の母校横須賀高校、和智を継いで生還者として硫黄島協会会長となった森本一善軍医は長らく三浦市で開業医を務め、筆者の知人にも森本を知る者が少なからずいる。

市丸は横須賀航空隊内に出来た予科練初代部長だが、我が伯父は、果たせなかったが、地元の予科練に志願した。その市丸の長男は敗戦後、栄養不足の寄宿生活がたたり、千葉医大を卒業する一月前に22歳で病没したが、森本一善はその千葉医大卒であった、といった具合である。

最後に筆者が思う日本人の美点の一つを述べて稿を結びたい。

それはジャコビー少年と村上健一が覚えた感動についてである。つまり、負けたのが日本だったからこその「名誉の再会」ではなかったかということ。良くも悪くも何事も水に流す、あるいはすぐに忘れる日本人でなければ、とてもじゃないがこうはなるまい、と思うのだ。(おわり)