▶「YRP無線歴史展示室」見学記(高25期 廣瀬隆夫)

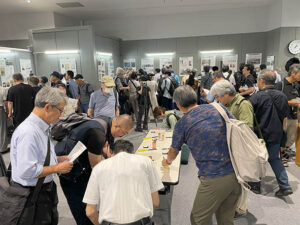

猛烈に暑い日でしたが、YRP(横須賀リサーチパーク)に行ってきました。電電公社の横須賀通研時代に一度だけ行ったことがありましたが、全く様変わりしていました。無線歴史展示室は、京急のYRP野比駅から通信研究所行のバスに乗り、光の丘5番で降りて歩いてすぐのYRP-1という近代的なビルの1階にありました。通常は、10人以上の団体でしか見学できませんが、今日は特別に個人でも自由に見学できました。展示を観ていましたら、先輩の和田さん、石渡さんにお会いしました。

1時過ぎに入りましたが、すでに混んでいました。スマートフォンでQRコードをかざすとYoutubeに繋がり各ブースの音声解説が流れるようになっていました。館長も展示説明をされていて、通信の専門用語が飛び交う独特の雰囲気のある展示会でした。

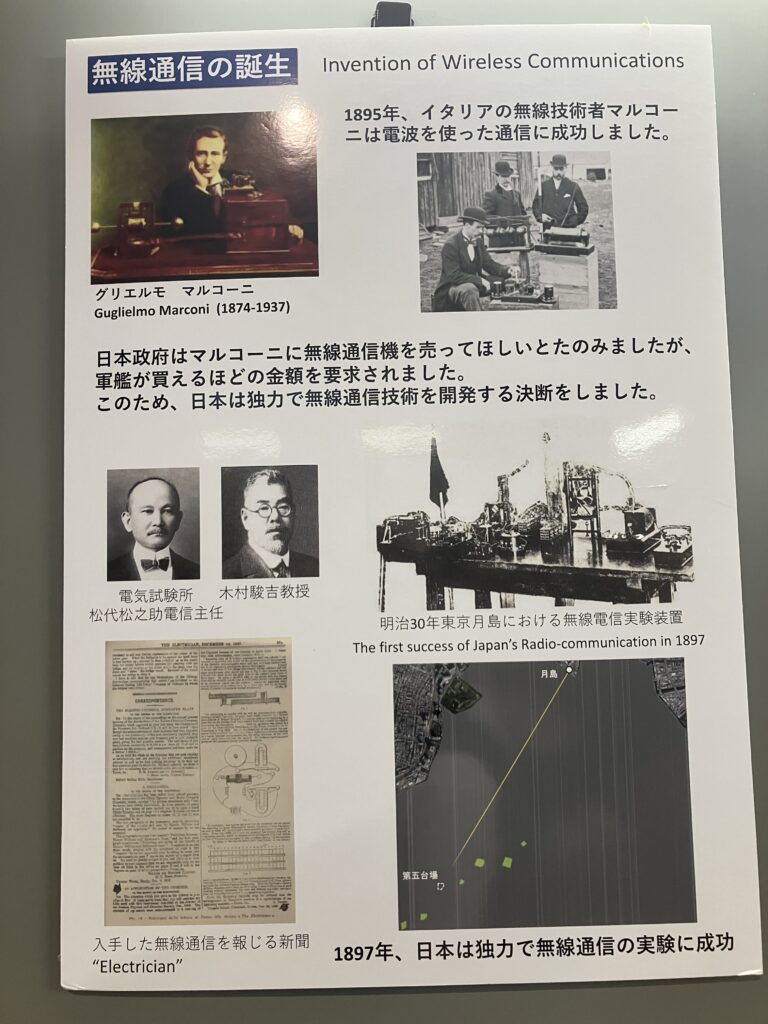

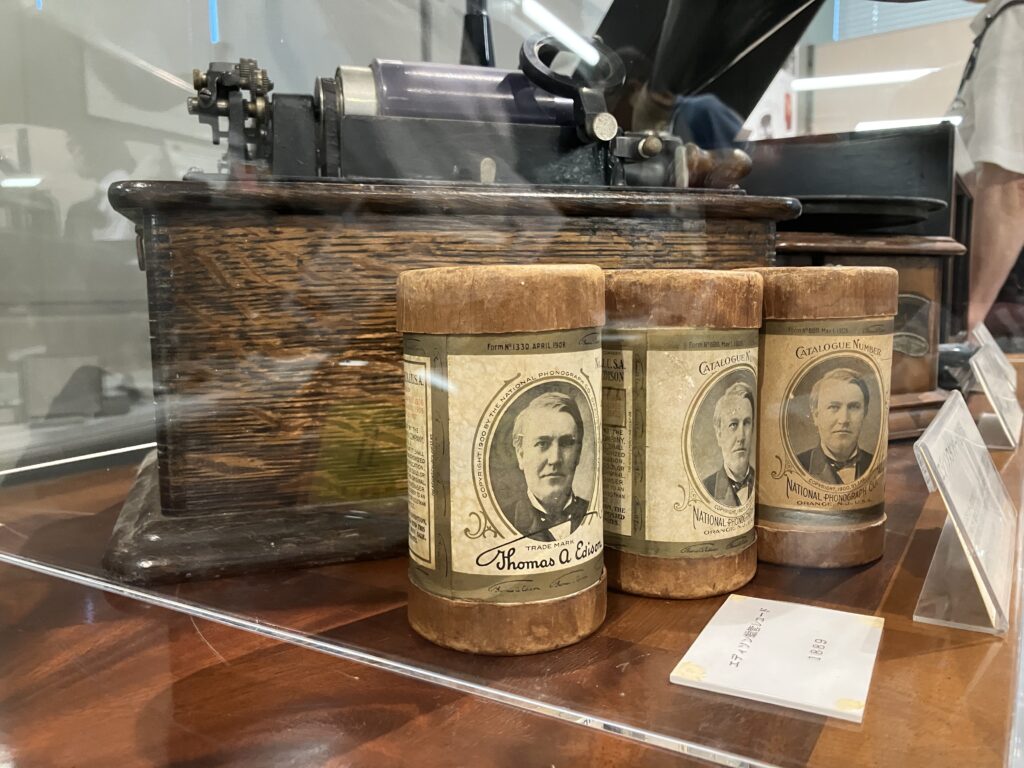

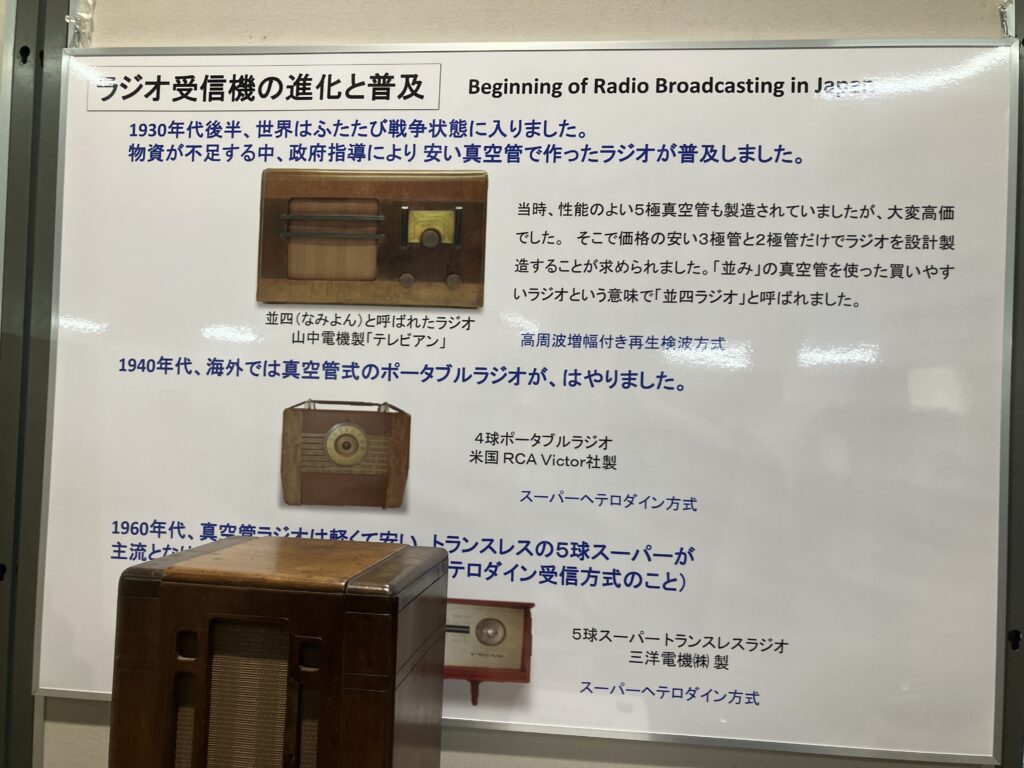

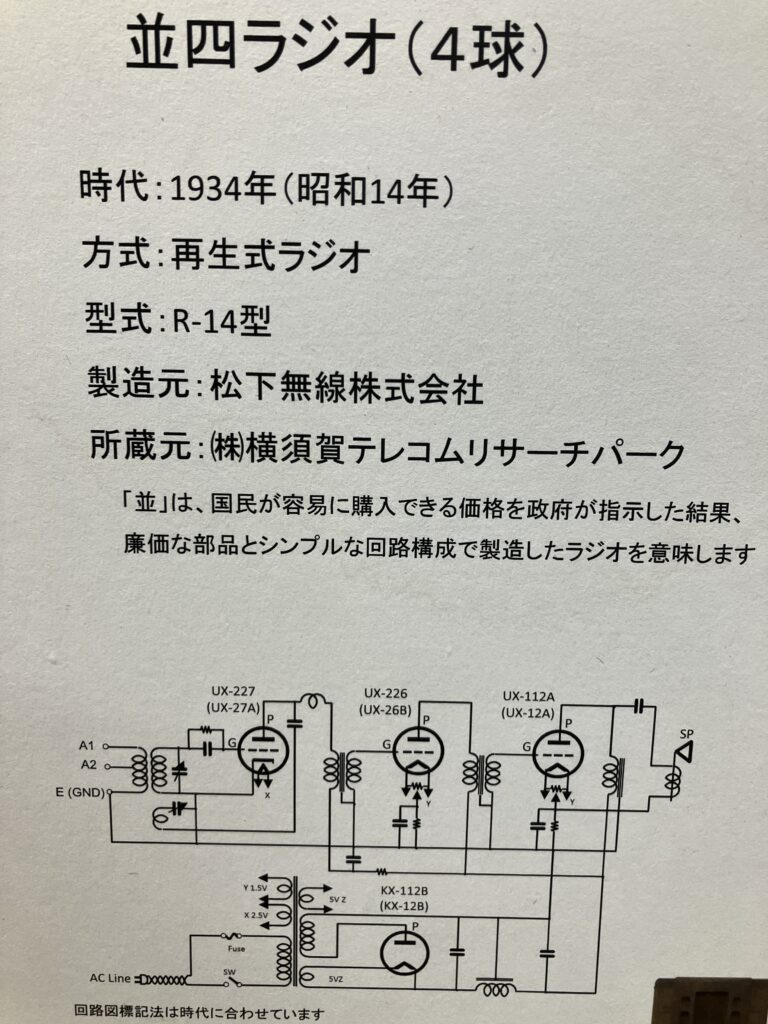

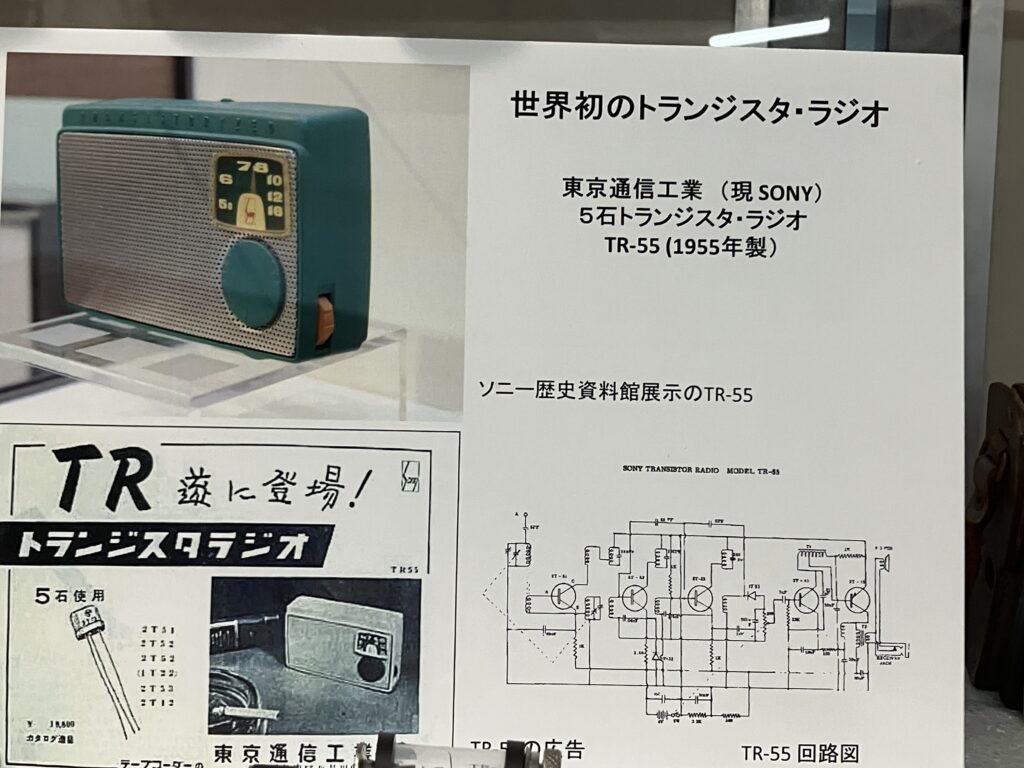

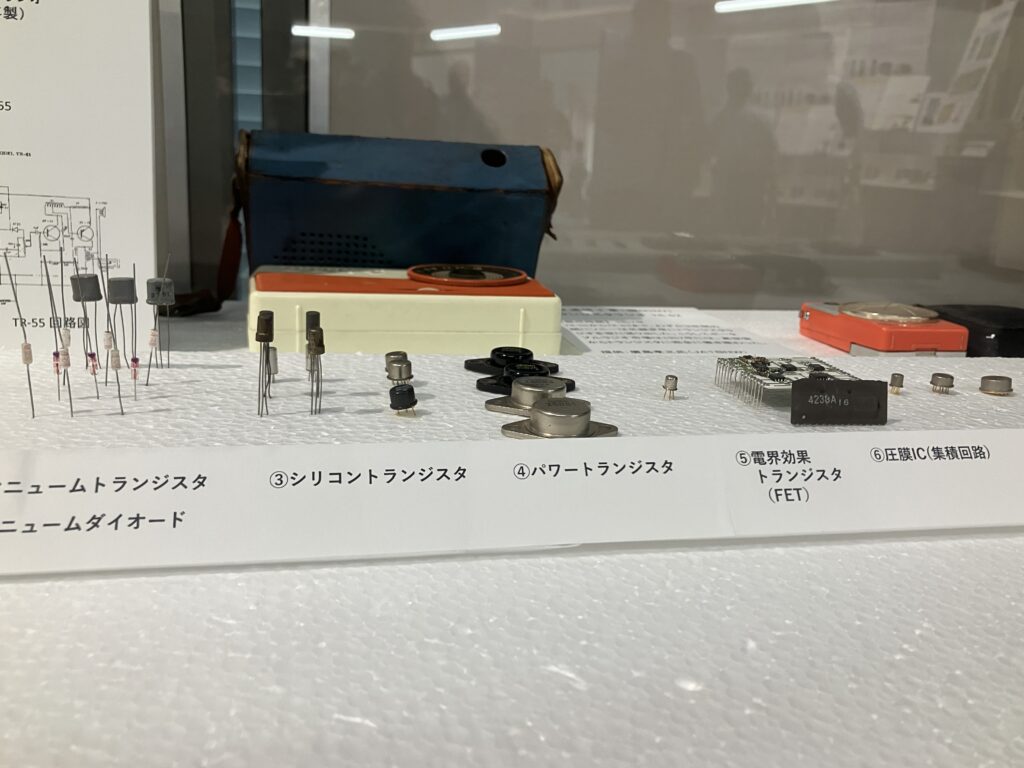

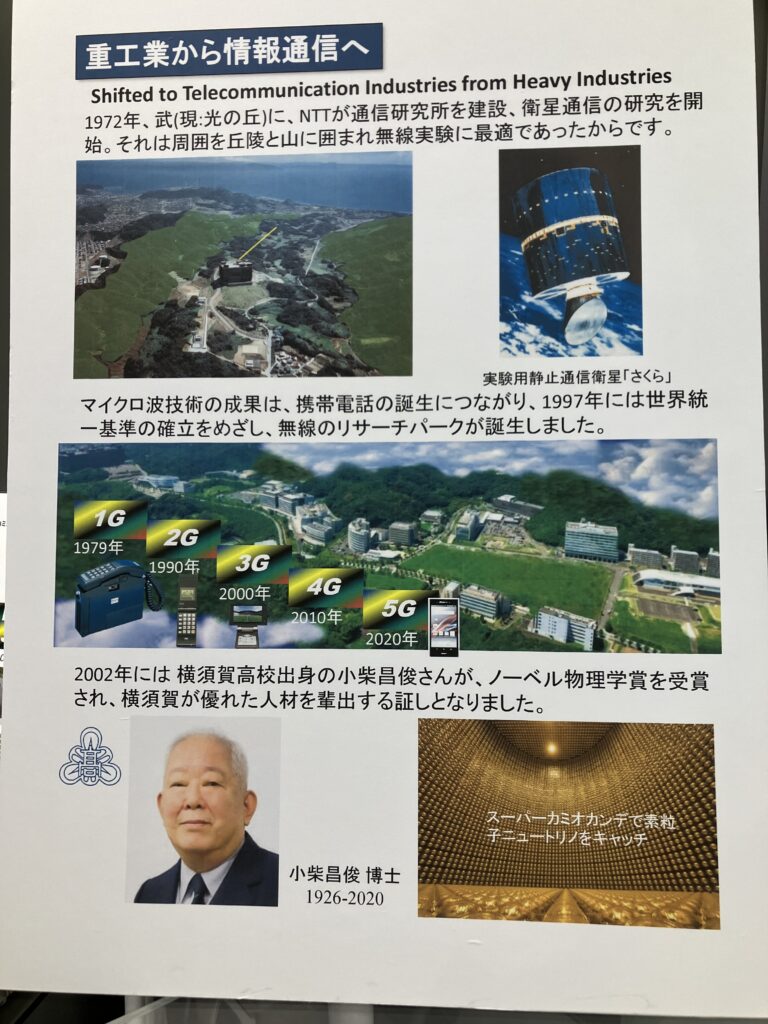

マルコーニの無線通信から始まって、ベルの電話機、エジソンの蓄音機、ラジオ、真空管やトランジスタ、集積回路などのデバイスなどのコーナーが時系列に展示され、最後に携帯電話の詳しい説明があり、スマートフォンができるまでの通信技術の歴史を理解できるように展示されていました。

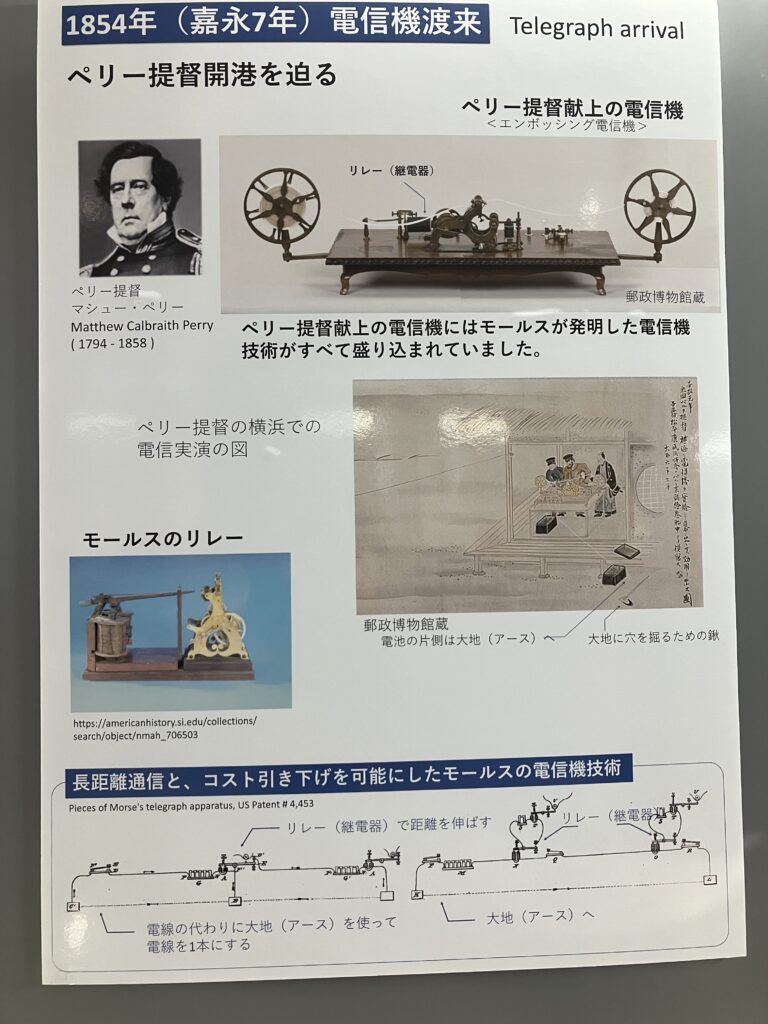

ペリーも電信機を持ち込んだようですが、文明開化で西洋から珍しい通信技術が入ってきたときの日本人の驚きは大変なものだったのでしょうね。通信技術の重要性にいち早く気付いて、自分たちで工夫して切磋琢磨して技術を磨き、携帯電話では、世界の通信を牽引するようになった、好奇心旺盛な日本人の優秀さを改めて再認識しました。日本の武道や伝統芸能の修行の心得に「守破離」という言葉ががありますが、日本の技術者は、まさにそれを実践してきたのではないでしょうか。

スマートフォンは、私たちの生活になくてはならないものになっています。AppleやGoogleが開発したように言われていますが、その中身はたくさんの世界の技術者の汗と技術でできていることを改めて感じました。日本の技術者がいなかったらスマートフォンは製品化できていなかったのではないかと思います。その開発に横須賀のこの地が深く貢献していることを知り、誇らしい思いに満たされながら会場を後にしました。

写真撮影が自由でしたので印象に残ったブースの展示をご紹介します。

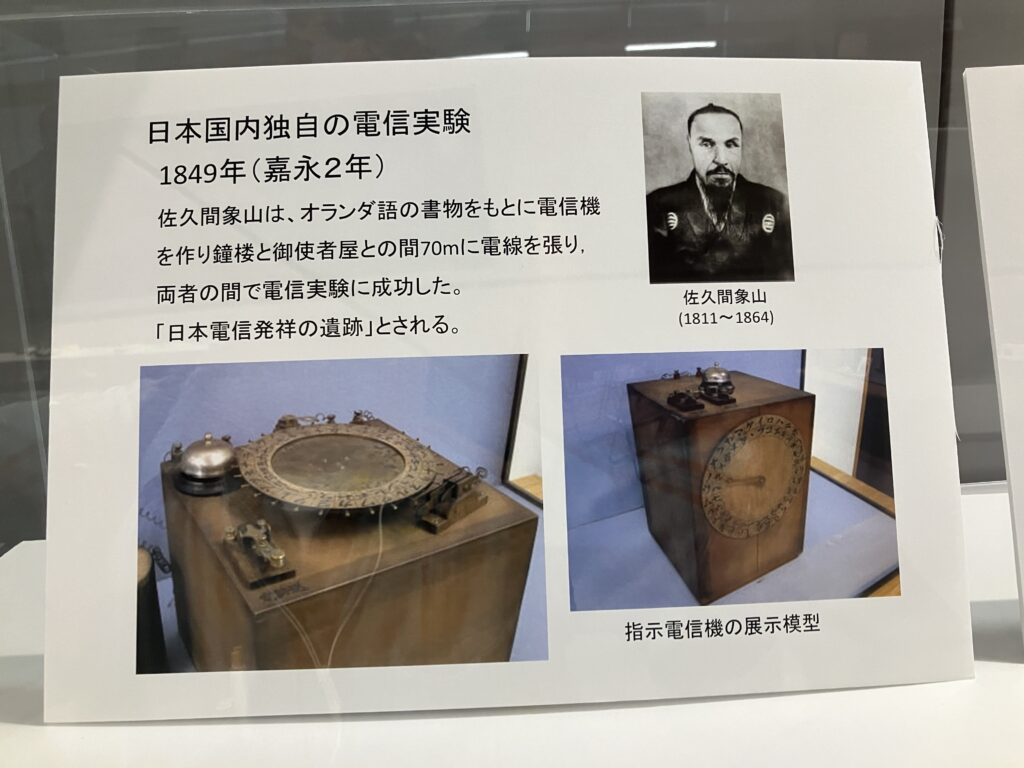

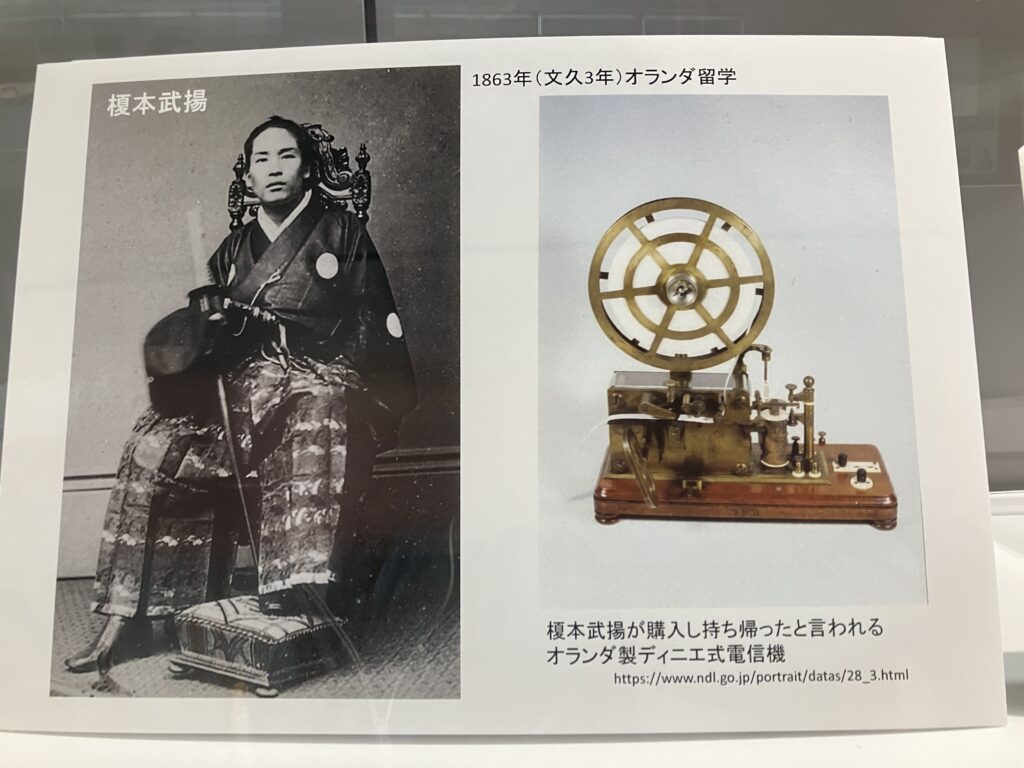

▶江戸時代には独自に電信の実験をしていました。ペリーが電信機を持ち込んで横浜で実験をした時には、幕臣たちは、そのスピードに驚いたそうです。ペリーは闇雲に開国を迫るのでなく西洋の技術を紹介して日本人の好奇心をくすぐったのですね。インテリジェンスを感じます。

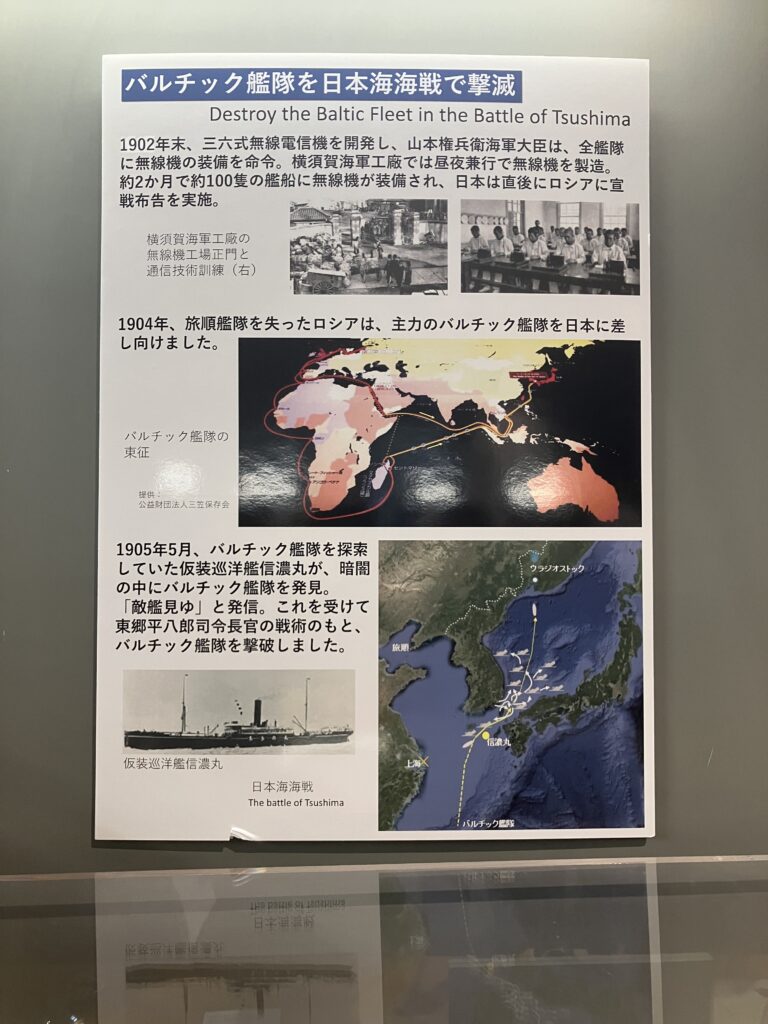

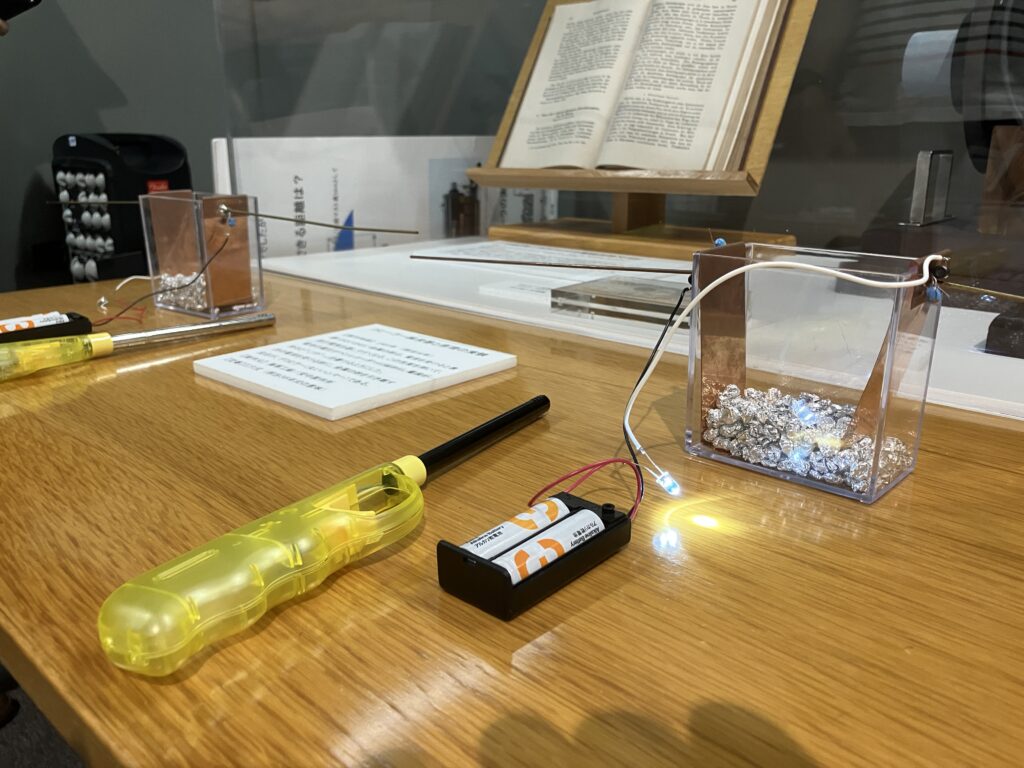

▶しばらくして無線通信が開発されました。すでに日露戦争では、無線が大活躍したそうです。右の写真は、チャッカマンの圧電素子を利用した無線の実験装置です。丸めた銀紙のところに電気がたまるのだそうです。

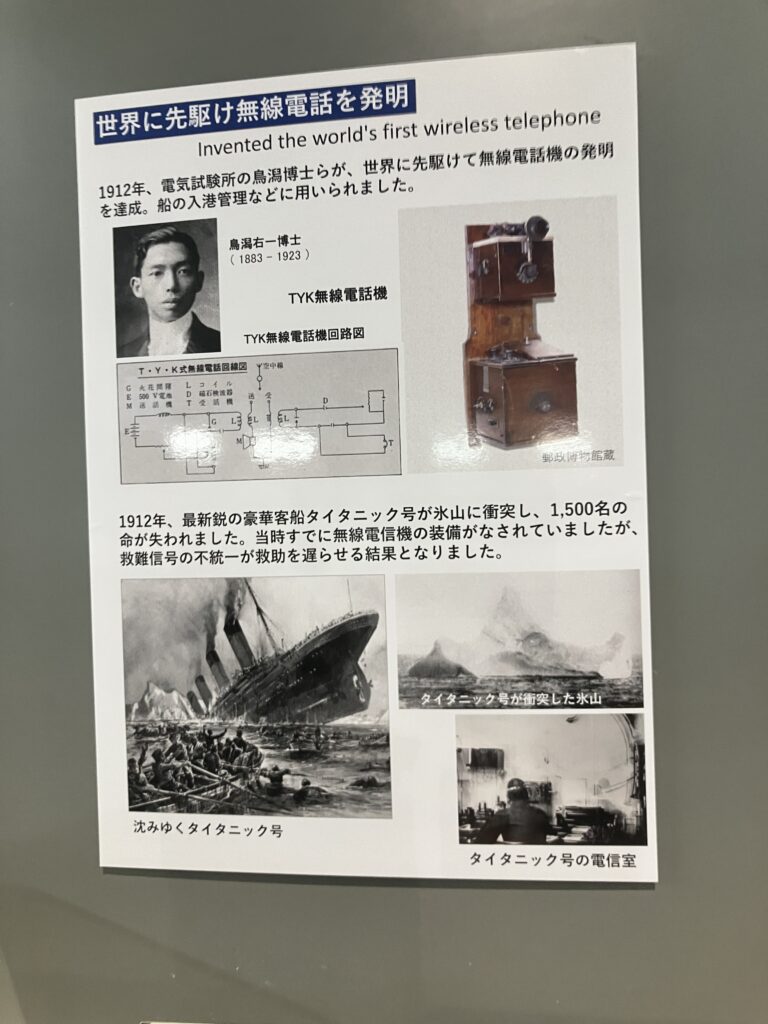

▶電話機の歴史。グラハム・ベルが1876(明治9)年に電話機を発明しましたが、日本では、14年後の1890(明治23)年に、日本初となる東京〜横浜間での電話サービスが開始されたそうです。1912(大正元)年には無線電話を発明していたというのですから驚きです。

▶エジソンの錫箔円筒式蓄音機と手回し蓄音機とスピーカー。今は、Youtubeで簡単に音楽を楽しめますが、昔は、音を記録すること自体が大変だったのですね。

▶ラジオの進化。最初は、鉱石ラジオから始まったのですね。真空管のラジオは家にありました。よく故障しましたが、叩いて直しました。ソニーの前身の東通工が製品化したトランジスターラジオは画期的でしたね。

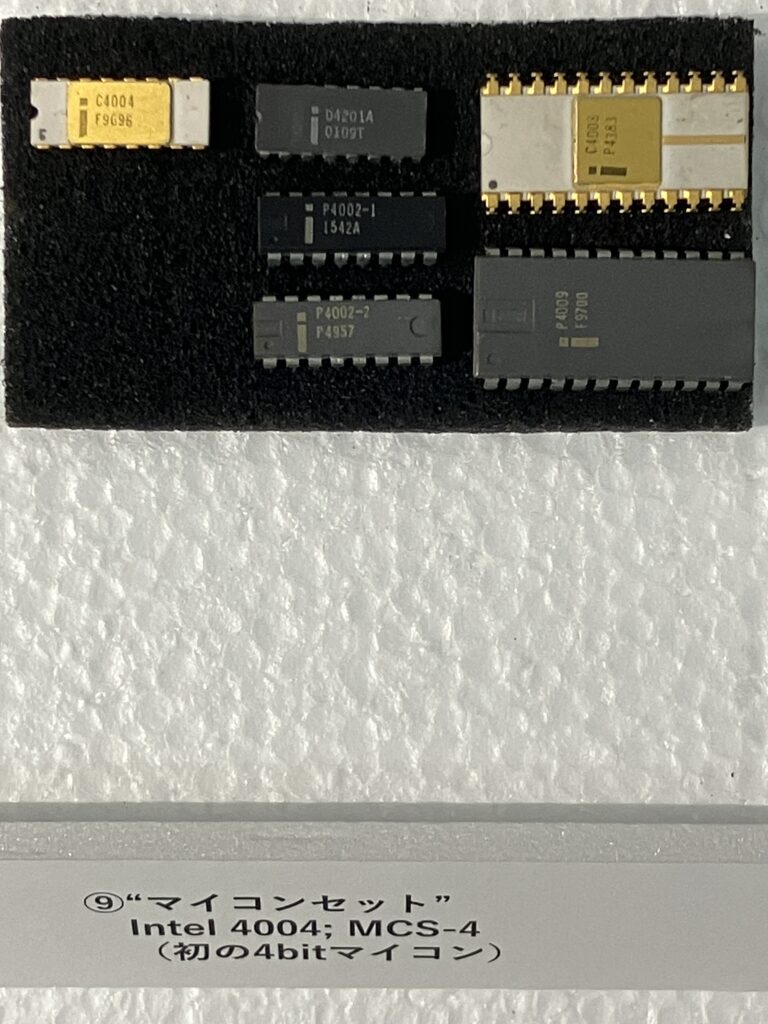

▶デバイスの歴史。真空管から始まって半導体、集積回路、LSI、CPUと部品の進化はすさまじいものがあります。右は、インテルが最初に開発した4ビットのワンチップCPUの4004。日本の嶋正利氏が開発に貢献しています。現在のCPUの主流は64ビットで、4ビットの約1678万倍のメモリ容量を扱えます。

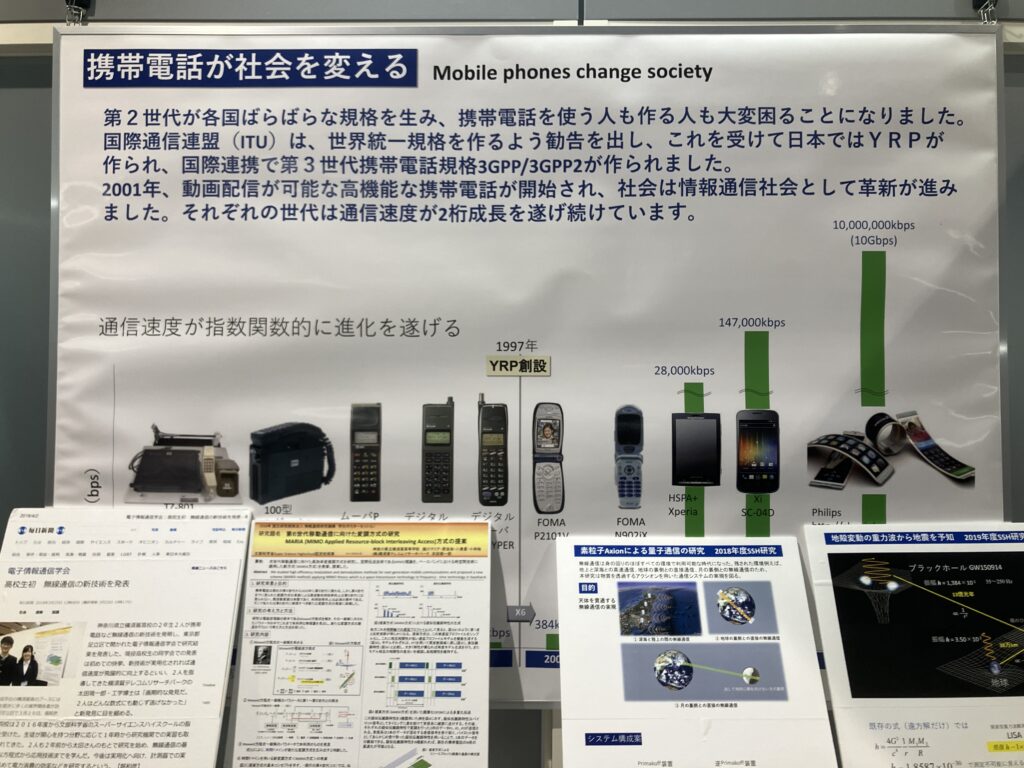

▶携帯電話機の歴史。最初の携帯電話機は、本体が重くて肩から掛けて使っていたようですね。ほとんどがバッテリーの重さだったようです。この進化のスピードもすごいです。この頃は日本の独壇場ですね。

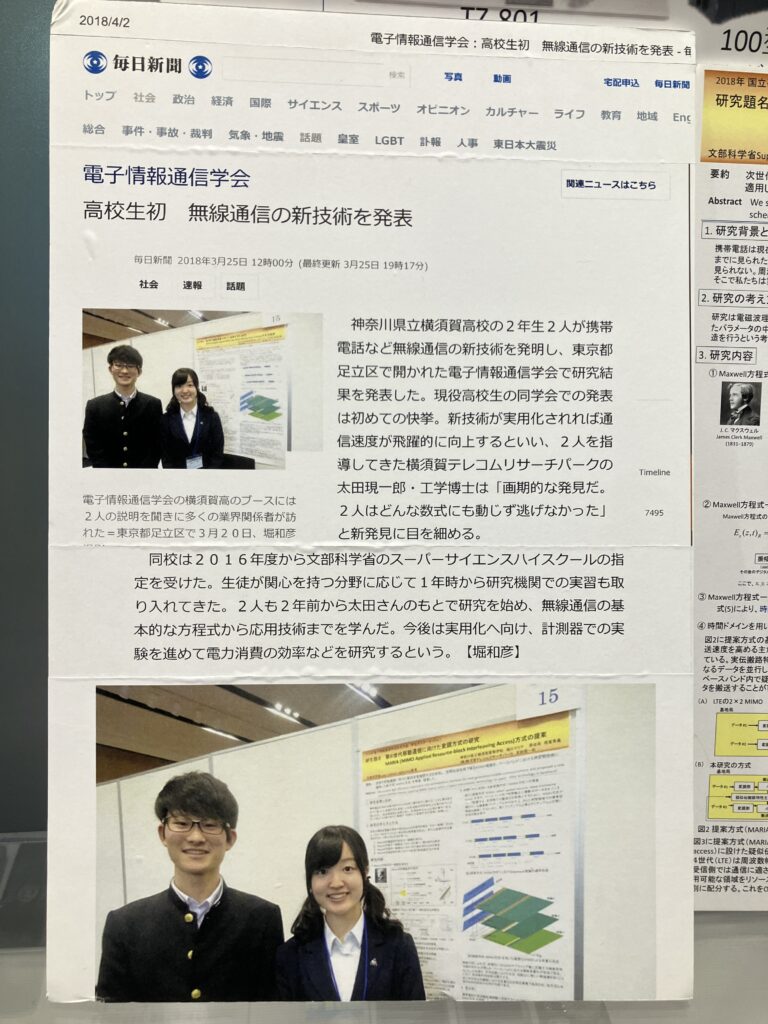

▶我が横須賀高校も通信技術の発展に寄与しているという展示パネルがありました。しっかり横高の校章もでていました。

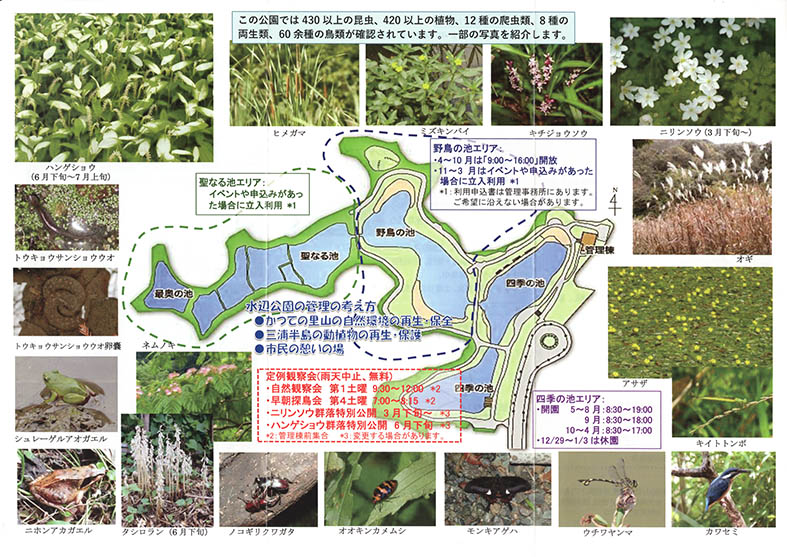

▶近くに「光の丘水辺公園」もあるようです。和田さんの記事を添付します。

「光の丘水辺公園」に行ってきました(高17期 和田良平) | 記恩ヶ丘

実は私も見に行きました。専門的なことは良く分かりませんが「無線機の完成が日露戦争の勝利につながった。タイタニック沈没の際にはモールス信号に統一されていればもっとたくさんの命が助かっていただろう」などというスタッフの方から伺いました。またSOSというのは「Save Our Ship」というのも初めて知りました。

おまけのように展示されていた「Maxwellの電磁波方程式の解」にフーリエ級数を見つけ、透明の円盤と黒の紐の立体を回してみたら電磁波を平面図にする様子が少しわかったような気がしました。

コメントありがとうございました。加藤さんも行かれていたんですね。あの狭い空間に記恩ヶ丘関係者が4人も居られたとは驚きです。タイタニックの話は私もスタッフの方からお聞きしました。映画にも少し出てきたように思いますが、通信技術は重要ですね。円盤の実験装置は良かったですね。難しいことを分かりやすく!という考え方が素晴らしいと思いました。もう一度行って、スタッフの方にじっくり解説をお聞きしたいと思いました。

じゃあ今度10人集めて、見学会を開催しましょうか?ね。混んでいましたから、なかなかじっくりとは聞けませんでした。

記恩ヶ丘で企画したいですね。10人のグループで見学すると、説明員が展示物の解説をしてくれるそうです。じっくり聞きたいですね。その後に「光の丘水辺公園」見学というプランはどうでしょうか?