▶江戸端唄のご紹介 師範教授・三味線豊臣大典(高22期 新藤久典)

■ はじめに

私は東京都の中学校の教員になり、平成24年3月に36年間の教員生活に終止符を打ちました。東京都教育委員会指導主事に始まり管理主事まで16年間、教育行政に身を置き、その後、8年間校長職を務めました。その間、全国の中学校の校長会の会長職を務めるなど、忙しく飛び回っていました。その姿を見ていた、介護福祉士の長男から、「このままだとあっという間に認知症になってしまうぞ!」と脅されました。

そこで、60の手習いとして始めたのが「江戸端唄(えどはうた)」です。三味線豊臣師匠に入門を許され、唄を中心に、三味線も練習に励み(?)、4年後には「名取」になり、その時に付けていただいたのが上記の「三味線豊臣大典(とよとみだいすけ)」です。そして、10年後には師範教授の免状をいただくことが出来ました。お陰様で、国立劇場や三越劇場等での演奏会に出演させていただき、充実した日々を送っています。

今日は、同級生の加藤(旧姓倉橋)さんの勧めもあり、横須賀高校同窓会(記恩ヶ丘の会)の皆様に、「江戸端唄」を紹介させていただきたいと存じます。

※末尾に、江戸端唄の演奏会へのご招待の案内を記しました。ご興味のある方は、是非、足をお運びください。

1.端唄のはじまり

鎌倉・室町時代、戦乱の世から逃れた公家達が行った「小歌」という短謡があり、これに蛇皮線を改良した三味線を加えて歌われ、庶民的なものとして大衆に好まれていました。この「小歌」小さな歌が母体となり、江戸末期になって「端唄」と称する曲節が出現したと言われています。この「端唄」が流行したのは嘉永(1848-1855)・安政(1855-1860)の頃が全盛期とされ、その後いろいろな形で現代に至っています。「騒ぎ唄」とも呼ばれ、賑やかなもので、三味線本来の音に乗せて美声を聞かせるものです。特に、「江戸端唄」は歯切れの良さが特徴とされています。(私はとても「美声」とは言えず、恥ずかしい限りです。)

2.三味線について

「日本音楽年表」によると、1526年、琉球より堺へ三弦が到来しました。1595年に人形浄瑠璃が誕生すると、その語り(義太夫節)の伴奏として三味線が用いられ、その後、18世紀に入り、歌舞伎が上演されるようになると下座音楽としての長唄・常磐津など、様々な分野で使われるようになり、武家から町人に至るまで広く親しまれるようになりました。

しかし、天保の改革(1841-1843)により、1842年に三味線禁止令が出され、町中から三味線が放逐されました。

天保の改革が終わると、武家・町人がこぞって三味線に回帰し、江戸末期から明治初期にかけて流行が訪れ、その後、時代の流れに翻弄されながら、現在に至っています。

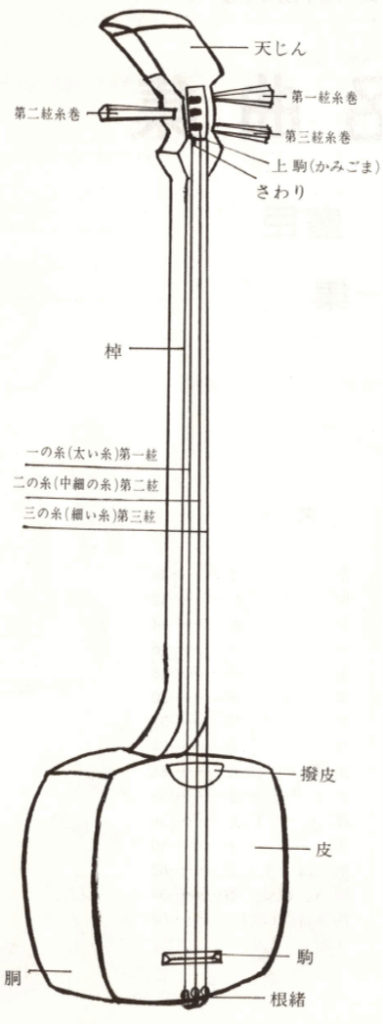

三味線の形は下図のとおりです。

① 糸

糸は絹糸をより合わせたもので、三本使います。一番太いのが「一の糸」、二番目が「二の糸」、一番細いのが「三の糸」です。基本の調弦(「本調子」と呼ぶ)は、一の糸と三の糸は丁度1オクタープ(8度)に調整します。二の糸は、一の糸と三の糸の丁度真ん中(±4度)に調整します。三の糸を2度下げたものが「三下(さんさが)り」、二の糸を2度上げたものが「二上(にあが)り」と呼びます。

調弦は、糸巻を巻き上げたり、下げたりして行います。その時、「調弦笛」を吹きながら目当ての音に合わせます。音楽の素養の乏しい私にとって、始めた頃は、この調弦が大変難しく、苦労しました。しかも、糸は絹糸をより合わせたものなので、気温や湿度に影響され、調弦して舞台に上がったときには音が下がっていることも珍しくありません。また、演奏中に緩んで音が下がります。それを耳で聞き分け、素早く糸巻で巻き上げなければなりません。また、唄によっては、途中で、本調子 出典:三味線豊臣著『端唄名曲集』第一集から二上がり、三下りへと変調するものもあり、苦労の連続です。これを無難にこなせるようになるには、ひたすら練習するしかなく、私は未だに苦手意識が抜けません。

② 皮

皆さんもご存じだと思いますが、三味線の皮としては雌の若猫のお腹部分の皮が最上とされています。現在では入手が困難になっており、大変高価になります。小中学校でも音楽で三味線を実際に弾く授業が行われていますが、練習用の三味線では、犬・カンガルーなど他の動物の皮が使われています。しかし、柔らかさ・しなやかさでは猫皮には到底及びません。最近では、投票用紙に使用される紙を貼る三味線も登場しています。ただし、それらの音の違いを聞き分けることはそう簡単ではなく、私も舞台に立つようになって、少し分かるようになってきたと言えるようになった段階です。

【余談】三味線は猫皮を使用していることから、野生動物保護を目的とする「ワシントン条約」の規制により、特別の許可を得なければ国外に持ち出すことは禁止されています。撥も、象牙やタイマイ(海亀)の甲羅で作られているものは、同様に特別の許可なく国外持ち出しはできません。

③ 撥(ばち)

撥は、先端が逆八の字(末広)形に開き、先端に向かって薄く研磨されています。材料としては、重さや音の響き等から象牙が最も重用されています。大きさ(太さ)・重さは唄の種類によってかなり異なります。津軽三味線の撥はあの激しい演奏に耐えられるように、太く先端も厚味があります。また、大きな音を出すには不適ですが、小さな部屋で柔らかい音を愉しむ唄では、撥の先端部分にタイマイ(海亀)の甲羅を使うものもあります。この甲羅は大変柔らかいので、奏でる音も柔らかです。水牛の角を素材とするものもあります。琉球の三線(さんしん))では、水牛の角でできた撥(指にかぶせる形)が使われます。桜やエンジュ、紫檀などの硬木を素材とする撥もあります。最近では、そうした材料の入手が困難になってきていることから、カーボンファイバーで作られたものもあります。学校等で使われているのはこの素材です。

④ 三味線の演奏

初心者用の三味線の横腹には、①~⑯の数字が貼られています。楽譜に書かれた1~16の数字に合わせて、数字の部分を押さえて撥で糸をたたきます。その段階を卒業すると、三味線の横腹には、上記の③、④、⑥、⑨、⑩、⑭に当たる部分に白色の小さな●が付されているものを使います。更に上級者となれば、そうした印が全くないもので演奏します。三味線の棹(さお)は持ち運びやすいように三つに分解できます。それは丁度④と⑭のところで分解されるため、そのつなぎ目が目安になります。

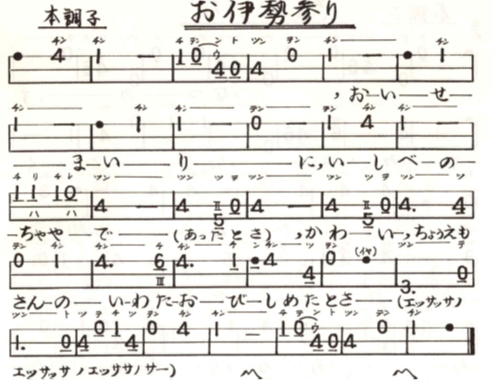

三味線の楽譜については、長唄・常磐津・新内など、よく歌舞伎で使われる唄の楽譜は、能の謡曲の台本のように、歌詞とその横に様々な符合が付されており、それで糸の種類(一、二、三)と音の高さを判断し、演奏するという大変高度な技能が要求されます。しかし、私が学んでいる端唄では、私の師匠である三味線豊臣が中心となって考案した、下記のような文化譜を使うため、初心者でも糸の種類、音の高さをすぐに確認することができます。ですから、私のような素人で60過ぎて始めた者でもなんとかついていくことができるのです。

この楽譜は、現在、私も使っている楽譜です。左上に示されている「本調子」は一の糸と二の糸を4度、二の糸と三の糸を4度に調弦するという意味です。楽譜中の3本の線は、それぞれ、上から、三の糸(細)→二の糸→一の糸(太)を表し、その線上の数字は先程説明しました①~⑯の数字を表します。「0」は開放弦を意味します。

それぞれの数字は、下線がなければ四分音符の長さ、下線が1本ならば8分音符、下線が二本ならば16分音符を意味します。数字の下や上のローマ数字は、どの指で糸を押さえるかを示します。ローマ数字がなければ人差し指、Ⅱは中指、Ⅲは薬指で押させることを示します。数字の下にあるカタカナ「ハ」は「はじき」で、指の腹で糸をはじき上げることを示します。「ス」は「すくう」で、撥の先で糸を下からすくってはじくことを示します。「ウ」は、三味線独特の奏法で、その音の糸を指で押さえるが、撥でも指でもはじかないことを示します。かすかにその音がうなります。

日本の伝統音楽の練習方法は今も昔も同じで、端唄でも、師匠が演奏するのを聴きながら、楽譜を見て確認していきます。そのあと、師匠と一緒に弾き歌いしながら指導を受けます。これを繰り返して全曲を仕上げていきます。楽譜があり、私の師匠は録音することも認めてくれています(他流派は厳禁)ので、自宅でも師匠の演奏を聴きながら繰り返し練習することが可能です。しかも1曲が1~2分程度ですので、何度でも繰り返し練習することが可能です。ですから、月5回(2~3時間程度)の練習で、年間20曲近くを習得します。

しかし、長唄などは、1曲が1時間もあるのに、楽譜は文字や符合で書かれたものだけで、1回目は師匠が一人で演奏し(楽譜に記入することは厳禁)、2回目は師匠と弟子が一緒に演奏し、3回目は弟子一人で演奏します。そこで、師匠から細かい指導が行われます。ですから、1曲を数分程度の細切れにして、何度も繰り返して1曲を仕上げるため、1年以上かかる場合もあり、習得は至難の技のようです。

※楽譜の「お伊勢参り」は、1761年に初演された浄瑠璃『桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)』に題を採った有名な端唄です。端唄では、このように、浄瑠璃や歌舞伎の人気作品に題を採り、さわりの部分だけをちょこっと取り出して、三味線曲を付けて愉しむという趣向が大いに受けたようで、多くの作品が取り上げられています。

4.端唄の歌い方

端唄の歌い方で、私のよう音楽の素養のない者が戸惑うことが2つあります。

1つは、三味線の演奏は、私たちが音楽の時間に習った歌のように伴奏になっていないことです。学校の音楽では、ピアノの音によって、高さ、長さを合わせて歌いますが、三味線では三味線の音に半~1拍遅れて、あるいや半~1拍早く歌い出したりしなければなりません。また、三味線のメロディーと歌のメロディーが全く異なる場合も多々有り、音痴には厳しいものがあります。

もう一つは、長音(母音を長く伸ばす)の歌い方です。音楽の時間では、音符の長さに合わせて母音を伸ばして歌ったり、歌詞と音符が一致していなくても、同じ母音をメロディーに合わせて長く伸ばして歌います。しかし、端唄では、母音を長く伸ばすという歌い方はしません。

私が十八番にしている『深川』の歌詞の一部を見てください。

猪牙(ちょき)で行くのは、深川通い。(以下略)

これを、西洋音楽風に歌うとすれば、

ちょき~~でいく~~のは~~~~、ふか~~~がわ~~~が~よい~。

これを、端唄では次のように歌います。

ちょきイイでいくウウのはアアアア、ふかアアアがわアアアがアよいイ。

【古典舞踊:端唄「深川」by 西山美海】

https://www.youtube.com/watch?v=cBJq3znre_g

つまり、長音は伸ばすのではなく、母音を明瞭に発音するのです。上記のカタカナ部分は全て実際に発音しながら歌います。これは、端唄だけではなく日本の伝統音楽にはよく見られるもので、カタカナ部分のことを「産字(うみじ)」と言います。これは楽譜にはほとんど記されていないので、師匠の演奏を聴きながら、自分で聞き取り、楽譜に書き込んでいきます。私は高校の音楽の授業程度しか音楽の知識がないので、初めて聞いたときはびっくりしましたが、わりとすんなりと馴染むことができました。しかし、中学校の音楽の先生たちは、大学まで含めて習ってきた音楽の世界にはない技法なので、苦労されています。

■ 最後に

私の師匠である三味線豊臣は、常々、「三味線を弾いて手指を自由に操ること、しっかりと声を出して歌うことは健康に貢献するだけでなく、ぼけ防止に最適だ」と言い続けています。師匠は私よりも一廻り年上ですが、いつも着物をぴっしっと着こなし、三味線を弾く姿は実に鮮やかです。また、歌声も艶があり、うっとりさせられます。私は息子の忠告を受けて端唄の世界に飛び込んだのは正解だったと思っています。これからも心身が許す限り(お金も含め)続け、精進していきたいと思っています。

◆演奏会へのご招待(私も唄と三味線で出演します)

○令和7年10月10日(金) 「端唄協会合同演奏会」(主催:端唄協会)

・会場:東京証券会館ホール(地下鉄「竹橋」駅下車) 午前11時開演

○令和8年4月26日(日) 「報知端唄鑑賞会」(主催:報知新聞)

・会場:浅草公会堂(地下鉄「浅草」駅下車) 午前11時開演

※下記にご連絡いただければ、招待券をお送りします。遠慮なく申し出てください。ご質問ともご自由に送ってください。

・新藤久典自宅住所 (〒207-0016)東京都東大和市仲原3-13-4

携帯電話 090-4382-5896

E-mail hshindoh★aol.com(★を半角の@に置き換えてください)

父親が二三吉を大好きで、深川、かっぽれ、紀伊国などをよく聴いていました。

我々が若い頃は小唄端唄の師匠がかなりいましたが最近はついぞ見かけませんね。

端唄の話、興味深く読みました。とりわけ三味線の話は、11日に横須賀文化会館に聴きに行った松永知史嬢(「侍従川讃歌」を歌って頂いた横須賀出身のオペラ歌手)の「みんなで楽しむコンサート」で話題になったばかりでした。

ゲストの一人が蛇皮線を弾きながら歌う沖縄の方だったのです。その方が蛇皮線の皮はニシキヘビだというので、友人と私で、三味線と蛇皮線のどちらが先に日本に渡来したかの話になりました。

結論は「蛇皮線が先」。なぜなら、沖縄にも猫はいるがニシキヘビはいない、よって猫皮が先なら蛇皮線も猫皮になったはず、という訳です。

おそらくは、フィリピン辺りを経由して蛇皮線が先に沖縄に入り、それがニシキヘビのいない本土に伝わって、猫皮が張られたとの推理です。

その結論が新藤さんのブログで裏付けられました。日々張り合いが出るなかなかの趣味、とても良いですね。