▶1945年9月2日が先の大戦の終結日(高22期 高橋克己)

色摩力夫(しかまりきお)に『日本人はなぜ終戦の日付を間違えたのか』(黙出版・2000年12月初版)という著書がある。1928年生まれの色摩は、終戦の年に陸軍予科士官学校に入学し、戦後、東大文学部を出て外交官になった国際法に精通した人物である。同書のプロローグで彼は、要旨こう書いている。

先の大戦で連合国に「征服」され、国家としての継続性や同一性まで失ったドイツと異なり、我が国は、整然と規律をもって降伏を受諾し、連合国が課した降伏条件を誠実に履行した。それなのに、なぜ日本は国際社会の中で毅然とした態度をとれずに来たのであろうか。それは日本人が「降伏」の本質的意義、即ち降伏の法理を正確に理解しなかったからではないか。

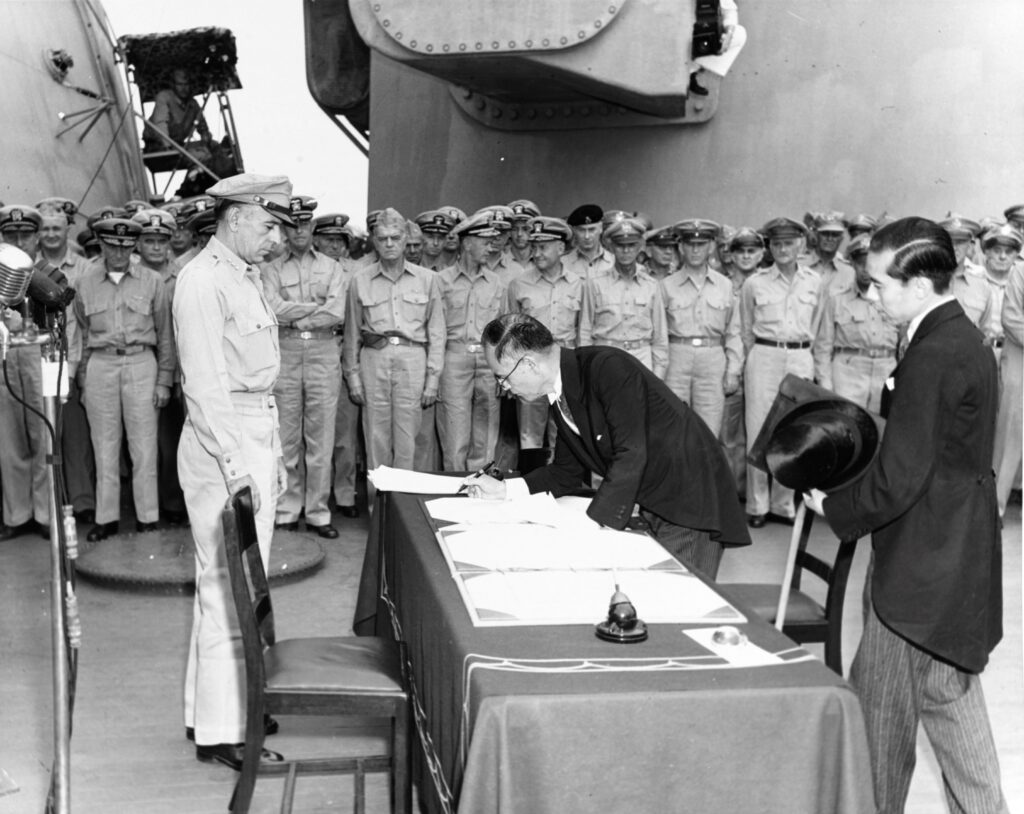

続けて色摩は、「事実、今でも多くの日本人は、我が国は1945年8月15日に連合軍に対して無条件降伏したと受け止めている」が「日本の降伏の成立は、1945年8月15日ではなくて、9月2日である」とし、降伏は征服のような勝者の一方的行為ではなく、双務的な契約であると記している。

プロローグにある他の要点は、①8月15日は「ポツダム宣言」にいう降伏条件の受諾意向を通告した日であり、②その日に戦争はまだ終わっておらず、③降伏契約が成立した9月2日に戦争は終わった、④「無条件降伏」したのは日本軍であり、日本国は「ポツダム宣言」の諸条件による降伏である、など。

あとがきで色摩は、「(自身の)終戦そのものを巡る素朴な疑問が、ともかく方向を得て具体的に結晶し始めたのは、江藤淳編『占領史録』(以下「史録」)に接してからのことである」と述べている。

■9月2日の石破見解発出

「史録」には後で触れるとして、本稿を書こうと思ったのは、石破首相の「戦後80年見解」が醸している議論がきっかけである。石破氏の「見解発出」には巷間様々な議論があるが、それらの中で「9月2日」の発出について、以下のような論を目にした。

日本が降伏文書に調印した9月2日を候補日にしているかのような答弁が目につく。 しかし、これこそやってはいけない禁じ手だ。米英など連合国の間では、9月2日は「V-J Day」(対日戦勝記念日)であるが、日本は天皇が国民に戦争の終結を伝えた玉音放送の発信日である8月15日を終戦の日とし、翌日から日本軍は戦闘を停止している。

こうした経緯に反して、ソ連(現・ロシア)は8月15日以降も樺太や千島列島、中国東北部(満州)などで非武装の日本人市民らを殺戮し、国後や択捉などの北方領土を占領するに至っている。仮に石破首相が8月15日の終戦ではなく、降伏文書に調印した9月2日に見解を発出するようなことがあれば、それまでは戦争が続いていたとするロシアの対日戦の正統性を容認、補強することにもなりかねない。

後段の半ばまではその通りだ。が、「9月2日に見解を発出するようなことがあれば、それまでは戦争が続いていたとするロシアの対日戦の正統性を容認、補強することにもなりかねない」とのご主張に筆者は異論がある。9月2日が日本の降伏日であることは、国家間の契約に基づく事実であるからだ。

よって「9月2日の発出」が、ソ連赤軍が①満期まで1年ある「日ソ中立条約」を破り、②8月8日の日付が変わるころ満州・北朝鮮に殺到し、③樺太・千島にも8月15日を跨いで侵攻し、④南千島の占領完了は9月5日だった、などのソ連の無法な所業を国際社会に思い起こさせる機会になりはしても、「ロシアの対日戦の正統性を容認、補強すること」になるとは思えない。

石破氏の「見解発出」があろうとなかろうと、ソ連は80年前の東京裁判以来ずっとこの対日参戦を正当化し続けている。東京裁判でソ連代表検事ゴルンスキーは、1時間半の冒頭陳述で「旅順の露国艦隊に対する背信行為は、今回の真珠湾攻撃でも採用された日本軍の一貫した観念だ」と、45年8月8日の無法行為を擁護した。これに同調する国・しない国の考えを、石破見解が左右することなどなかろう。

■『占領史録』

そこで『占領史録』だが、講談社学術文庫で「Ⅰ~Ⅳ」まである「史録Ⅰ」の解説で、江藤はこれを編むに至った経緯をこう記している。

従来は、個人的記憶や回想の雑然たる集積として語られるほかなかったこの時期(*占領期)が、漸く一次資料の批判と検証を前提とする学問的な手続きを経て、歴史記述の対象となり得るようになった。換言すれば、占領期に関する正確かつ客観的な歴史記述は、今この外交資料公開をきっかけとして、初めて可能になったのである。

江藤は続けて、「本巻所収の外交資料について、以下簡単に問題点を指摘すれば、先ず浮かび上がって来るのは何時を以て終戦の時期とするかという問題である」とし、いくつかの出来事を説明した後、こう述べる。

・・このように考えるならば、停戦の意味における終戦の時期は、やはり8月15日正午ではなくて、降伏文書の調印が完了した9月2日午前9時8分としなければならないように思われる。すなわちこれが、戦前と戦後を分かつ時刻である。

「いくつかの出来事」とは、日本によるポツダム宣言受諾から降伏文書調印に至る2週間余りを利用してソ連軍が満州・北朝鮮・樺太・千島に侵攻したこと、及びそれにまつわる大本営とマニラのマッカーサー米太平洋陸軍司令部との間の遣り取りだ。

マッカーサーは「合衆国、中華民国、連合王国およびソビエト連邦からなる連合国最高司令官に任命され、かつ出来る限り早い期日に戦闘行為を停止するため、直接日本の官憲との間に取り決めを為す権限を付与された」ことになっていた(「史録」収録の45年8月15日22時35分「重慶放送」要旨)。

よって大本営は当然、マッカーサーの指揮権がソ連軍にも及ぶと考えて、8月17日に至っても侵攻を止めないソ連軍を憂慮し、マニラのマッカーサー司令部に「貴司令官においてソ連側に対し、即時攻撃方、要請せられんことを切望す」との至急電を打った。

19日にも、「貴軍隊の一部が18日に占守島に上陸せり。・・その敵対行為の早急な終息切望に堪えず」と打電した。ここでも大本営は、ソ連軍を「貴軍隊の一部」としている。マニラへの至急電は24日にも繰り返され、それは22日にソ連潜水艦が起こした「三船殉難事件」に触れていた。

千島全島が占領された後の9月8日、サザーランド参謀長と会見した河辺参謀次長はマッカーサーの指揮権限について問い質した際、その回答に衝撃を受けた。すなわち、マッカーサーは他の連合国に対して「何等指揮ノ権限ナシ、調印ト降伏ノ遣リ方ヲ定メル権限ヲ有スルノミ」というのであった。

そうなるとマッカーサーには、日本に対する9月2日の「特別命令第一号」(各地の日本軍が連合国の誰に武装解除するか)や、極東国際軍事裁判所設立に関する宣言と同裁判所条例を承認する権限がないことになる。

江藤はこの辺り、「彼の権原及び権限の曖昧さは、以後占領の侵攻につれて、一つには米国の対日政策の変化に従い、もう一つは国際環境、つまり連合国間の力関係の推移に左右されて、様々な形に増幅されて行くのである」と述べている。

以上の通り、先の大戦終結日は1945年9月2日である。が、だからと言って、8月15日の玉音放送を以て武器を置いた満州や朝鮮や樺太や千島の日本軍や民間人まで蹂躙したソ連の悪逆非道は許されるべきでない。まして9月2日以降の南千島占領は無法極まる。おわり