▶戦争を知らない私と『火垂るの墓』(高25期 廣瀬隆夫)

2018年に高畑勲が亡くなったとき、追悼として『火垂るの墓』が放映されました。それ以来、7年ぶりにテレビで観ることができました。1945年――私が生まれる、わずか10年前の出来事です。もしこのアニメが存在しなければ、日本がかつてそうした状況にあったことを、私はきっと実感できなかったと思います。ましてや平成生まれの子どもや、令和生まれの孫たちにとっては、想像の及ばない「遠い過去」かもしれません。しかし、それは紛れもなく同じ日本で起きた現実でした。

私は戦後に生まれたため、直接の戦争体験はありません。父も戦中のことをほとんど語りませんでした。ただ、シベリア抑留を経験した叔父が、いくつかの逸話を話してくれたことがあります。「馬糞を間違えて食べた」とか「電気ケーブルを溶かしてスプーンを作った」といった、思わず苦笑いしてしまうような話ばかりで、悲惨さは避けられていました。けれど今になって思うと、それは「語らなかった」のではなく、「語れなかった」のかもしれません。

子どもの頃の記憶の中に、大岡川沿いの黒く焼け焦げた風景があります。5、6歳のころ、横浜へ行く途中に目にしたその光景を、当時はただ「汚い」としか感じませんでした。今思えば、あれは戦争の残骸だったのでしょう。後にその場所は桜並木へと姿を変え、花見の名所になりましたが、私の記憶には今も焼け跡の風景が重なって残っています。

家の裏には防空壕がありました。朝鮮の人々に掘ってもらったと聞いています。六畳ほどの広さで、夏でもひんやりと涼しく、エアコンがなかった時代には白熱電球を灯して本を読む場所にしていました。祖父母や家族が、戦時中そこに逃げ込んで生活していたことを思うと、胸が痛みます。山の斜面には「みかん掘り」と呼ばれる穴が掘られ、そこに海水をためて塩をつくっていたと父は話していました。井戸も日常的に使われていて、山でとった薪で沸かした湯に浸かるのが日常でした。振り返ってみると、私の幼少期の暮らしも『火垂るの墓』とどこか地続きだったのだと感じます。

いまの生活は本当に便利で快適です。ガスも水道も電気も整い、ボタンひとつでお湯がわき、エアコンで部屋の温度も自由に調整できます。でも、ふと考えることがあります。この「当たり前」は果たして永遠に続くのでしょうか。戦争や地震といった災害でライフラインが途絶えたとき、私たちの生活はどれほど脆いものなのか。『火垂るの墓』が描くのは過去の惨禍であると同時に、現代を生きる私たちの不安の原点でもあるのです。

高畑勲が生み出したこの作品は、単なる反戦映画ではありません。ジブリ作品の中でもひときわ異彩を放つ「アニメーションによる記憶の継承装置」として、世代を超えて問いかけ続けています。その問いは、戦争体験を持たない私たちの世代にとっても、さらに未来を生きる子や孫の世代にとっても、同じように突き刺さります。

エアコンの効いた部屋でこの文章を打ちながら、私はその「当たり前」の脆さを思わずにはいられません。そして同時に、『火垂るの墓』という作品が、これからの未来に向けて何を語り継ごうとしているのか――そのことを考え続けていきたいと思います。

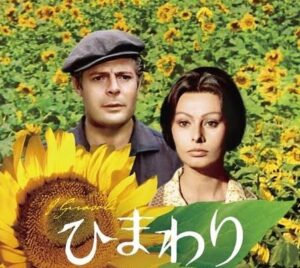

原作は野坂昭如で自身の戦争体験が基になっている短編小説のアニメ映画化で子どもたちが小学生だった頃、一緒にみていました。幾度見ても終盤では泣かされました。「ひまわり」の音楽がとても好きです。こちらも涙なしでは見られませんでした。

本当に胸にしみる映画ですね。野坂昭如の原作を読んでみたいと思います。「ひまわり」音楽が素晴らしいと思っています。このギターをよく聴いています。

https://www.youtube.com/watch?v=eKFmMyWuR5U&t=2s