▶葉山で行われている庚申講体験記(高25期 廣瀬隆夫)

葉山町環境協会のHPによりますと、葉山の発祥は1000年ほど遡るといわれています。平安時代末期に源頼朝が鎌倉に幕府を創設すると、葉山は将軍たちの行楽・保養地となっていたようです。明治中期に御用邸が建てられてからは、多くの名士が別荘や居宅を構えた歴史もあります。東京から約50kmと近く、豊かな自然と歴史が残り、住宅地と観光地の顔を併せ持つ町として発展してきました。

葉山には庚申塔が多く残っています。今でも庚申講という民間信仰の行事が続いているとお聞きしましたので、8月19日(火)の庚申の日に、下山口の平の里で行われる庚申講に参加させていただくことになりました。

庚申講は夕方七時から始まるため、せっかく葉山まで足を運びましたので、少し早めに着いて周辺を散策することにしました。

六浦駅から京急に乗り、逗子・葉山駅で下車し長井行きのバスに乗って葉山公園前で降りました。そこから歩き始め、平(たいら)の里を過ぎ、星山街道を通り、水源地を回り、新善行寺まで足を延ばしてから、庚申講が行われる平の里に戻ってきました。歩数は18,600歩、距離にしておよそ13キロの行程でした。

■ 葉山の庚申塔

庚申塔(こうしんとう)は、中国から伝来した庚申信仰に基づいて建てられた石塔で、「お庚申様」とも呼ばれています。庚申信仰は、中国道教の「三尸説(さんしせつ)」をもとに、仏教・密教・神道・修験道・呪術的な医学など、日本のさまざまな民間信仰や習俗が複雑に絡み合って成立したものです。

三尸説によれば、60日に一度めぐってくる庚申(こうしん・かのえさる)の日に眠ってしまうと、人間の体にひそむ三尸が抜け出し、天帝にその人間の罪を告げ、寿命を縮めると考えられていました。三尸は頭にいる「上尸」、腹にいる「中尸」、腰から下にいる「下尸」を指します。三尸は虫のようなものと考えられていたようです。そのため庚申の夜には、天帝に密告されないよう、人々は眠らずに過ごす「庚申待ち」が行われてきました。

人間の体は神がつくった生命体と信じられ、尸とはその「神の身代わり」という意味を持っていたといわれます。三尸は、人が悪い行いをしないように見張る番人のような存在だったのかもしれません。天帝とは天の主宰者であり、宇宙の秩序を司る絶対的な存在で、人間の寿命を定めたり、罪に応じて寿命を縮めたりする神とされました。仏教でいう閻魔大王にも通じるイメージです。

葉山には、こうした信仰の対象として作られた庚申塔が数多く残されています。

■ 栗やクルミを砕いたと思われる「くぼみ石」

平の里の庚申塔の横に、このような凸凹した石が置いてありました。近くで縄文時代の遺跡や貝塚が発掘されているということですので、縄文の人たちが栗やクルミを砕いた「凹(くぼみ)石」ではないかと私は推測しています。

■ 安産祈願の丸い石

秋谷海岸や近くを流れる下山川には丸い石(子産石 こうみいし)がたくさんとれたそうです。この丸い石は、安産の霊験があることから安産祈願の信仰が残っているそうです。この近くにも丸い石を祀った祠がたくさんありました。

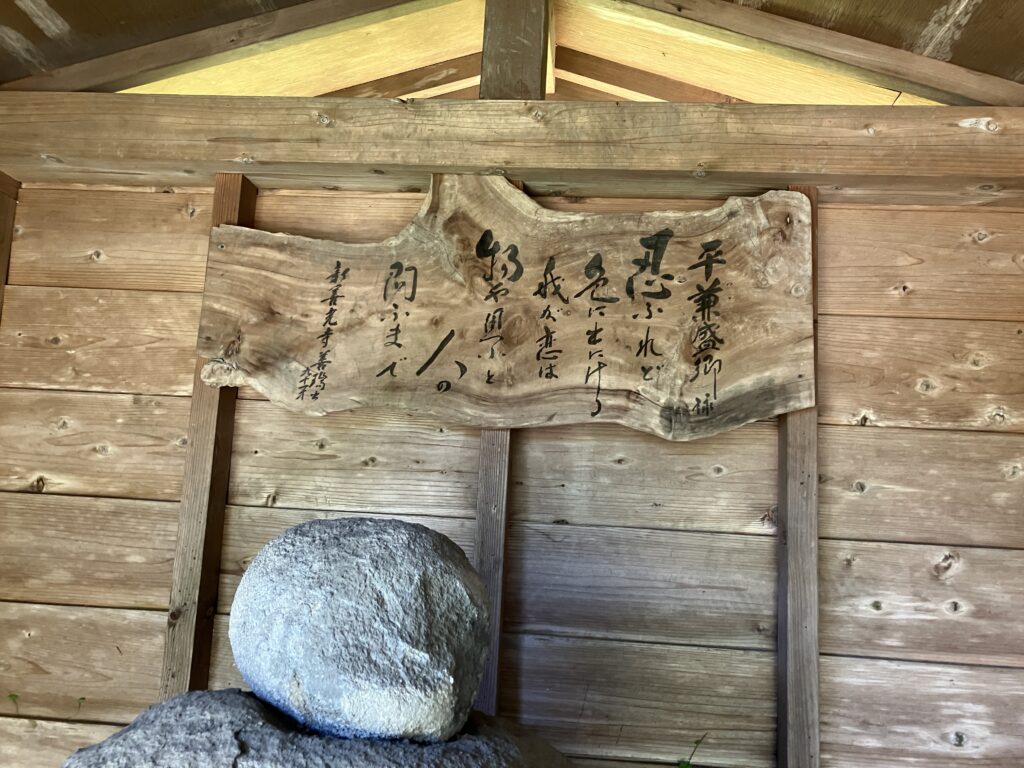

■ 平兼盛の五輪塔

平の里には、平兼盛(たいらのかねもり)の五輪塔がありました。この五輪塔は鎌倉時代の姿を残すもので、葉山三大五輪塔の一つとして知られています。

平兼盛は平安時代中期の貴族であり歌人で、『百人一首』にも歌が収められています。その有名な歌が、五輪塔の上に刻まれていました。

忍ぶれど 色に出にける我が恋は 物や思ふと 人の問ふまで (平兼盛『後拾遺和歌集』)

【超訳】胸の奥に忍ばせていたはずの恋心。けれど、それが顔にあらわれてしまったらしい。通りすがりの人に「なにか悩みごとでも?」と声をかけられて、心を見透かされたようで思わず赤面してしまった。

この五輪塔が、なぜここにあるのかは定かではありません。しかし、この土地が「平の里」と呼ばれていることから、何らかの縁があるのではないかと考えられます。かつて平兼盛の子孫といわれる方が、長崎から先祖供養のためにここを訪れたこともあったそうです。

■ 茅山荘の門

茅山荘(ちざんそう)は元は、荏原製作所の創立者であり茶人としても知られた畠山一清氏の別荘だったそうです。現在は曹洞宗の僧侶が住まわれ、管理されているそうです。門の茅がふき替えられており趣のある風情でした。秋は紅葉がきれいだそうです。

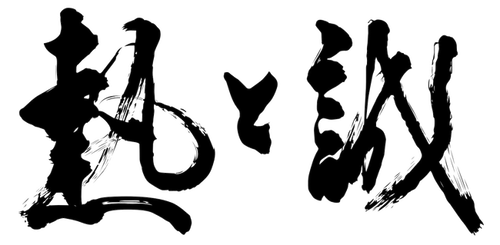

畠山一清氏は貴族院議員も歴任し、こんな言葉を残しています。

与えられた仕事をただこなすのではなく、自ら創意工夫する熱意で取り組み、誠心誠意これをやり遂げる心をもって仕事をすること。そして、何事も熱意と誠心をもって人に接すれば相手に通じないことはない。

■ 水源地

過去には葉山御用邸へ、ここの湧水を送っていたそうです。近年、水源の近くに1.7キロにも及ぶ鍾乳洞が見つかり、そのアルカリ成分が溶け込んでいることにより飲料には適さないとされているようです。

■ 火の見櫓の半鐘

昔の火の見櫓の半鐘が残っていました。昔は、私の家の近くでも火事になるとこのような半鐘が鳴らされていたことを覚えています。昔はどの村にも半鐘があったのですね。以前に掲載した半鐘のブログをお読みください。

▶「鐘がつなぐ、戦争と平和の記憶」~300キロを越えて“里帰り”した一つの鐘の物語~

■ マンホールの蓋と星山街道

マンホールの蓋のデザインはヨットでした。葉山は、日本のヨット発祥の地として知られていて、特に1912(明治45)年に慶應義塾の水泳部が森戸沖でヨットを帆走させたことが日本の近代ヨットの始まりとされているそうです。現在でも葉山港には「日本ヨット発祥の地」の石碑が建っています。

緑の山々に囲まれた星山街道(ほしやまかいどう)は、気持ち良い散歩道でした。空が広がっていて、名前の通り夜は星がきれいだろうなと思いました。

■ 澁谷家の庚申講に参加

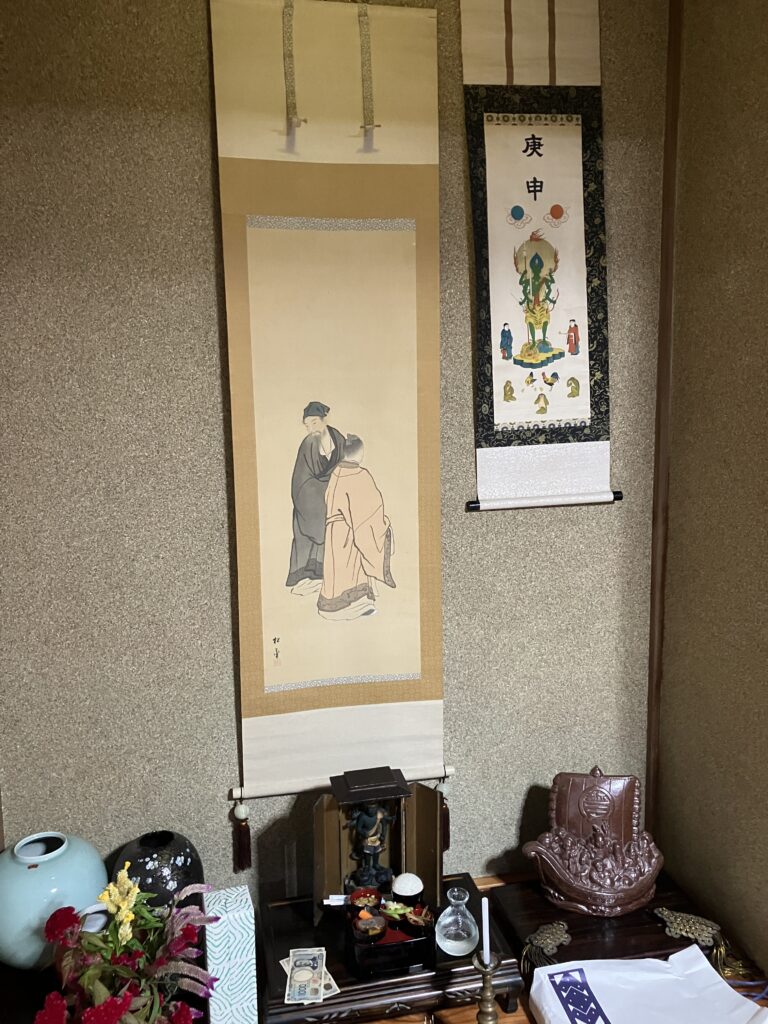

今回の庚申講は、下山口・平の里の澁谷さんのお宅で行われました。澁谷家は十四代続く旧家で、ご先祖は宮大工を務められていたそうです。家の仏壇には龍の透かし彫りが施され、煤で黒くなった阿弥陀様がご本尊として祀られていました。

床の間には青面金剛像(しょうめんこんごうぞう)が安置されていました。邪鬼を踏みつけ、左手で人間の髪をつかんでいます。これは三尸を退治する姿を表しているそうで、その下には三猿の彫り物も添えられていました。日光東照宮の三猿が有名ですが、庚申信仰の三猿の方が古いと伝えられています。

庚申講は夜七時ちょうどに始まりました。かつては七軒で持ち回っていたものの、今では三軒に減っています。今回集まったのは青木さん、須藤さん、そして澁谷さんでした。最初にお茶をいただき、続いてお酒で乾杯して講が始まりました。持ち回りの木箱には、青面金剛像、三軒分の箸箱、そして庚申講に関する古い書類などが収められていて、代々大切に受け継がれてきたそうです。

食卓には、刺身、天ぷら、焼肉、酢の物、枝豆、ショウガとキュウリ味噌、そして必ず用意されるお煮しめが並びました。ショウガとキュウリは澁谷さんの畑で取られた新鮮な野菜でした。お煮しめには人参、ごぼう、こんにゃく、里芋、昆布、シイタケ、筍などが入り、昔ながらの味が守られています。さらに祭儀料理として最後に出される、固めのお粥、お吸い物、果物の三品が欠かせないそうです。

庚申講の目的は、庚申信仰の儀礼であると同時に、地域の懇親を深めることというお話がありました。自己紹介から始まり、現役時代の苦労話や地域行事の思い出などが語られ、にぎやかな笑い声が絶えませんでした。かつては午前零時を過ぎるまでは帰れなかったそうですが、この日も気づけば十時半を回り、京急の駅までタクシーで向かうことになりました。自宅に着いたのは日付が変わる直前でした。

平の里で庚申講が四百年以上も受け継がれているという事実には、ただ驚嘆するばかりです。庚申塔は昭和の初期まで建立され、庚申講は村の暮らしの中で欠かせない行事でした。そこには、現代からは想像しにくいほどの、素朴で温かな人々のつながりが息づいていたのだと思います。

庚申講は単なる宗教儀礼にとどまらず、世代を超えて人々を結びつけ、健康や平和を願う時間であり続けました。たとえ参加者が減り、形を変えていったとしても、その根底にある「祈り」と「絆」は今なお大切な意味を持っています。工夫を重ねながら、この文化と心を未来へ受け渡していけることを願ってやみません。

最後に、こんなにたくさんのご馳走を作っていただいた澁谷さんの奥様、突然訪問したよそ者を温かく受け入れていただき、遅くまで貴重なお話も聴かせていただいた皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

なかなかすごい経験をしましたね。葉山の住民だけど、全く知らなかった世界です。

葉山では、今でも本格的な庚申講が行われていてびっくりしました。古き良き日本を垣間見たように思いました。昔は、このようなコミュニティが生きており地域には強固な団結力があったのでしょうね。

珍しい体験をなさいましたね。高校時代に葉山から来ている人がクラスに4人ぐらいて、遊びには行きましたが、葉山にこのような講があることや、庚申塚も多数置かれていることなど全く知らないというより、そのような話題・言い伝えなども聞いたことがありませんでした。よく調べられましたね。感心します。以前は、アクセスがあまり良くない地と言われていましたが

今の年齢になるとこのような会がある葉山の地はなにかゆとりを心にもたらす感がします。

本当に貴重な体験でした。長い間忘れていた人の心の温かさを身に染みて感じたひと時でした。

私は公的な仕事の関係もあり約30数年前に葉山ヨットハーバーから30フートのヨットで周辺をセーリングさせていただいた事があり葉山は自然豊かな素敵な土地だと思っていました。しかし、廣瀬さんの体験談を聞き、遺跡の庚申塔として残っていること(同行された宮崎さんの話)自体素晴らしいのに、地域の人がその行事として現代まで続けられていることを廣瀬さんから知り、且つそれを実体験された事は何よりのことだと思いました。

こうした人間の営みが平和の基になっていて昔からの人間の知恵であるだと思い伝統文化の学びや生のお話を聞かせて頂き感謝しています。有難う御座いました。

私もまったく同じことを思いました。祖父母が口にしていた「お天道様に背くな」という言葉は、まさに庚申信仰の倫理観の核心だと思います。庚申講も、単に病気や災厄を避けるためではなく、夜通し語り合い、祖父母や父母が子や孫に自然に人生観を伝える、教育と継承の場であったと思います。日本の長い平和は、こうした「見えないけれど共有された倫理観」が支えていたのかもしれませんね。

懐かしいお話ありがとうございます。

ずっと続けていらっしゃるのはすごいですね。

もう30年以上前になると思いますが、それまで我が家でも庚申講(おこしんさま)とか稲荷講が行われていました。

開発される前の三春町5丁目の谷戸は5軒しか家がなく、2ヶ月に一度持ち回りで記事にあるようなご馳走が並んでいたようです。まだ、祖父母・父母の時代で、その後子供達の頃になる前にやめてしまいました。

稲荷講のごった煮(アサリむき身・油揚げ・大根・人参・里芋など醤油味)と

なます(マグロ・千切り大根・茹長葱・酢味噌和え)は、美味しかったので今でもたまに作ります。

横須賀でも、このような寄り合いが行われていたんですね。私の家でもやっていた記憶がありますが、たぶん、祖父母の代でやらなくなってしまったと思います。今回、ご馳走になって、祖母が作ったお煮しめの味を思い出しました。このような行事は、料理を伝承するという意味もあるんですね。

私の住む三浦市の南下浦地区では稲荷講が健在です。

2月11日に行うのですね。大きな幟が講元にはためくのですぐ分かりますよ。

三浦には、まだ残っているんですね。講元があるということは、やはり持ち回りで行われているんですね。

稲荷講のほかに三峯講というのも有りますよ!

これ三峯信仰なんですね。

三峯信仰というのは、オオカミを祀るものらしいですね。三浦海岸駅の近くに三峯神社があります。ここの狛犬はオオカミだそうですね。三浦半島にニホンオオカミが棲んでいた時代から伝わっているのでしょうね。こんど行ってみたいと思います。

オオカミは畑を荒らすイノシシの天敵だったので大事にされていたようです。今は、三浦半島ではオオカミがいなくなったのでイノシシが増えて困っているようです。

秩父の三峯神社のお札かなんかをもらってくるんですよ

三峯講は確か五月五日に行うんですね。

三浦半島にイノシシがいるとは初耳です!