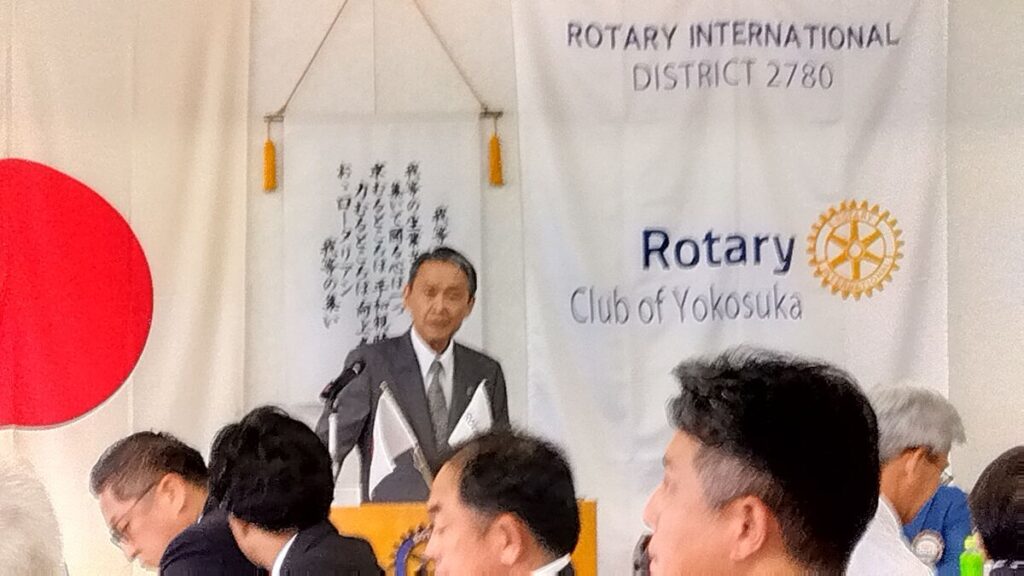

▶横須賀ロータリークラブにて講演をしました(高22期 松原 隆文)

8月29日(金)、午後一時から卓話という形でお話をしました。80人ほどの出席でした。山下会長(横高後輩)によれば、毎週大体この人数が集まるそうです。

題名は「小栗忠順 日本の近代を先駆けた男」です。講演の後。元自衛官の会員がお話にいらして、私の話の中の電報の件が事実と違っているとの重要な指摘を頂きました。慶応3年7月18日に駐フランス公使格の向山が江戸の小栗に電報を打ったのですね。私は無意識に無線を想像しておりましたが、この当時はケーブルを用いていた、無線はかなり後で登場したということでありました。誠に重要な指摘であります。ただ江戸までケーブルを敷設していたかどうかはこの方も分からないようでした。しかし、いずれにしてもこの当時電報があったとは驚きです。歴史の神髄に触れた気持ちです。

【横須賀ロータリークラブHP】

https://yokosuka-rc.jp/

「卓話」というのは初めて聞いた単語です。調べると、

「卓話(たくわ)とは、親睦会などといった催しの開催時間中にある参加者が他の参加者全員を前にして自身の意見を発表することを意味する。主な場合、業界の事情に関して深く知覚している者が担当しているため聴衆にとっては日頃に接することができない業種に属している人々の話をうかがうことができるがゆえに、聴くことで自身の世界に対する視野が広がり人生においての大きな糧となることが期待できる。これは主にロータリークラブで用いられている言葉であり、各地のロータリークラブが運営する各サイト内でもこれはロータリーの用語であるかの如く解説されており、実際にこの言葉を目にする機会の大部分がロータリークラブ関連ではあるものの、ライオンズクラブをはじめとした他のクラブや企業が行っている催し、各学校の同窓会などでの参加者による式辞を意味する言葉としても使われていることがある。」

ロータリークラブの「業界用語」のようなものですかね?

まあそれはそれとして、慶応3年というのは、明治に変わる1年前ですから、1867年。

有線電信は、1800年代の中頃ですので、それ以降全世界に有線通信網が網羅されていきます。

無線通信は、イタリア人のマルコニーの発明とされています。彼は14歳の時に科学雑誌に載っていた電磁波(電波)についての記述を読んで感銘を受けて、1895に実験をして成功します。実験段階です。21歳の時です。慶応3年からは、28年もたっています。その後1901年に、太平洋横断実験を成功させます。このときの波長は4mと言いますので、周波数で言えば75MHz。アマチュア無線で言えば、50MHz帯と145MHz帯の間で、VHF帯(Very High Frequency)と称される超短波帯です。電離層での反射で遠くまで通信できるのは、HF帯です。それよりもちょっと高い周波数帯です。電離層の反射が全然ないわけではなく、夏場にはスポラデッィクE層というのが出来て、反射通信が出来ます。まあ私は素人ですが、ギリギリで通信が出来た気がします。ここから飛躍的に通信が発達し、特に船舶では必需品になり、タイタニック号もこれがあったから救助が出来たという話です。以下の図を見つけました。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/1891_Telegraph_Lines.jpg

表題のTELEGRAPH ENVERBIND URGEN は、電信接続というドイツ語なので、いつ頃の図なのかわかりませんが、世界規模の通信網の図ですね。

和田先輩、大変参考になりました。

この地図を見ますと日本にも電線が来ていますね。

酷い愚問ですが、ロンドンから打った電報は、中間の交換手みたいな基地局を何カ所か通して日本に届くのでしょうか?ストレートに日本に届くわけではないですよね。

先般の際、いろいろ調べたのですが、なかなか行き当たりませんでした。今回は新たにいろいろと調べてみました。あの地図は、残念ながら日付が入っておりません。もう少し調べてみたいと思います。

とても参考になりました。

有り難いことです。

追伸、この方は元幕僚長の斎藤隆氏で横高の大先輩でした。