▶雑司ヶ谷 鬼子母神への小さな旅(高25期 廣瀬隆夫)

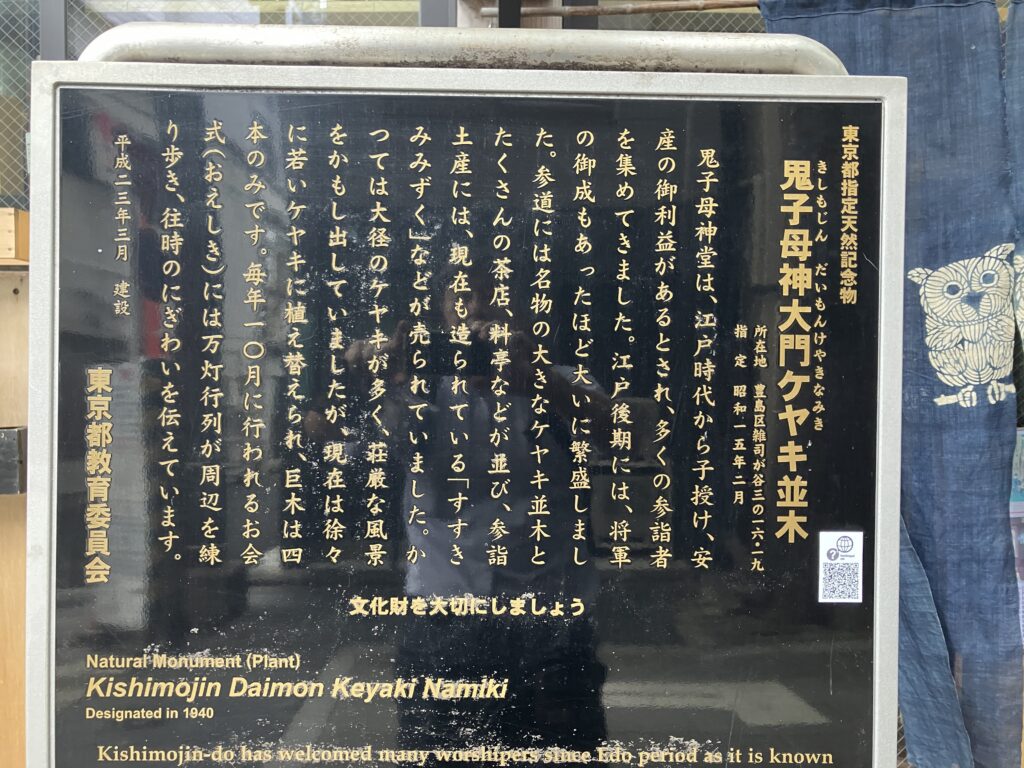

池袋に行く用事があったので、一つ手前の駅で降りて歩いてみることにしました。どこか歴史を感じる場所はないかと思いを巡らせていると、「鬼子母神(きしもじん)」という四文字がふと頭に浮かびました。道を尋ねると、「ぐるっと回れるよ」と笑顔で教えてくれる人がいて、心が軽くなりました。歩いていくと、雑司ヶ谷という静かな町に出ました。池袋という都会の真ん中に、ケヤキの巨木が立ち並び、まるで異郷に迷い込んだような不思議な感覚になりました。

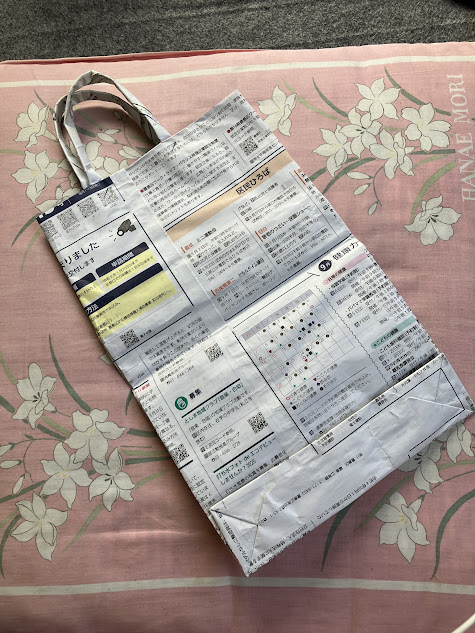

写真を撮りながら進むと、「雑司ヶ谷案内処」という小さな店がありました。観光案内所を兼ねた土産物屋のような店で、品の良い女性と娘さんらしい方が店番をしていました。お土産を買いましたら、ビニール袋でなく古新聞で作った手提げ袋に入れてくれました。物を大切にするという思いが伝わりました。モノを捨てられない祖母を思い出しました。良いなあと思いました。

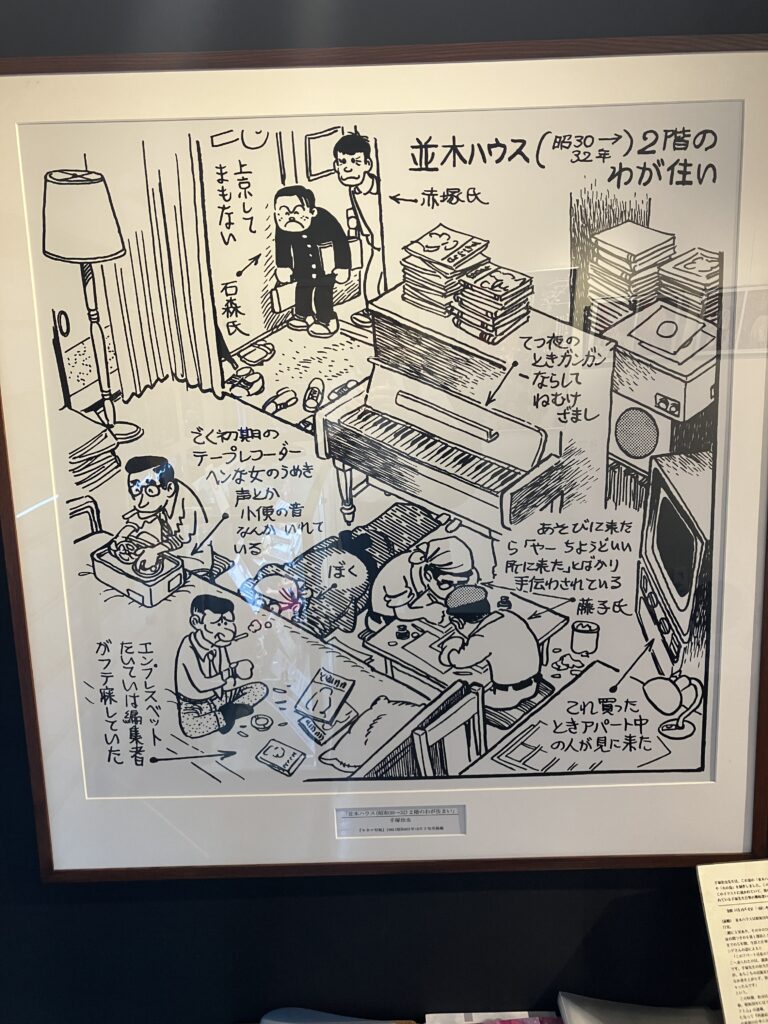

店内の壁に手塚治虫の写真が飾られており、尋ねてみると「この裏に住んでいたんですよ」と教えてくださいました。『火の鳥』などの作品をここで描いたそうです。なぜ雑司ヶ谷を選んだのかと聞くと、「近くに講談社があったから」と、あっさりした答えが返ってきました。その場所は今も保存され、雑司ヶ谷の重要文化財になっているそうです。

店の2階では、法明寺の住職による雑司ヶ谷の紹介ビデオが流れていました。法明寺は鬼子母神堂のあるお寺です。住職は「変わらなくていい、古いままでいい。そんな場所があっても良い」と語られていました。けれど、「暮らしやすくする工夫は取り入れればいい」とも。まさに芭蕉の言う「不易流行」を地で行く考え方だと感じました。古いものを守るのは結局“人”であり、人がいる限り古いものは残る――その言葉が印象に残りました。

鬼子母神堂は案内処から歩いてすぐのところにあり、立派なお堂でした。境内には、時が止まったような駄菓子屋があり、きな粉菓子や糸付き飴、ラムネなど、懐かしいお菓子が並んでいました。店番のおばあさんは昭和15年生まれで、生まれたときからここに住んでいるそうです。B29を近くで見たことがあり、「追いかけられたこともあったけれど、二人乗りだった」と話してくださいました。戦火で周りは焼けたのに、鬼子母神堂だけは無傷だったとか。「神様のおかげだね」と、穏やかに笑う姿が印象的でした。

鬼子母神堂は、神道と仏教が共に息づく「神仏習合」の名残を今に伝えています。おばあさんの夫は六浦出身の船大工だったそうで、思わぬ縁を感じてうれしくなりました。10月16日~18日には日蓮聖人の命日にあたる「御会式(おえしき)」があるそうです。今年は行事が重なって行けそうにありません。来年こそ訪ねてみたいと思いました。

静けさと祈りが共存する雑司ヶ谷。そこには、古いものを大切にしながら生きる人々の姿がありました。都会の真ん中に、こんな穏やかな時の流れが残っていることに、心が温かくなりました。

【鬼子母神の話】

昔、鬼子母神という女神は人の子をさらって食べていました。お釈迦様はその改心を願い、彼女の末の子を隠しました。悲しみに沈んだ鬼子母神は、一人の子を失う苦しみを知り、人の親の心を理解したのです。お釈迦様に諭されて悔い改めた彼女は、以後、子どもを守る母神となりました。

この物語は、他人の苦しみを自分の痛みとして感じることの大切さを教えてくれます。日蓮聖人もこの鬼子母神を深く敬われ、『法華経』を信じる者を母のように守護すると説かれています。

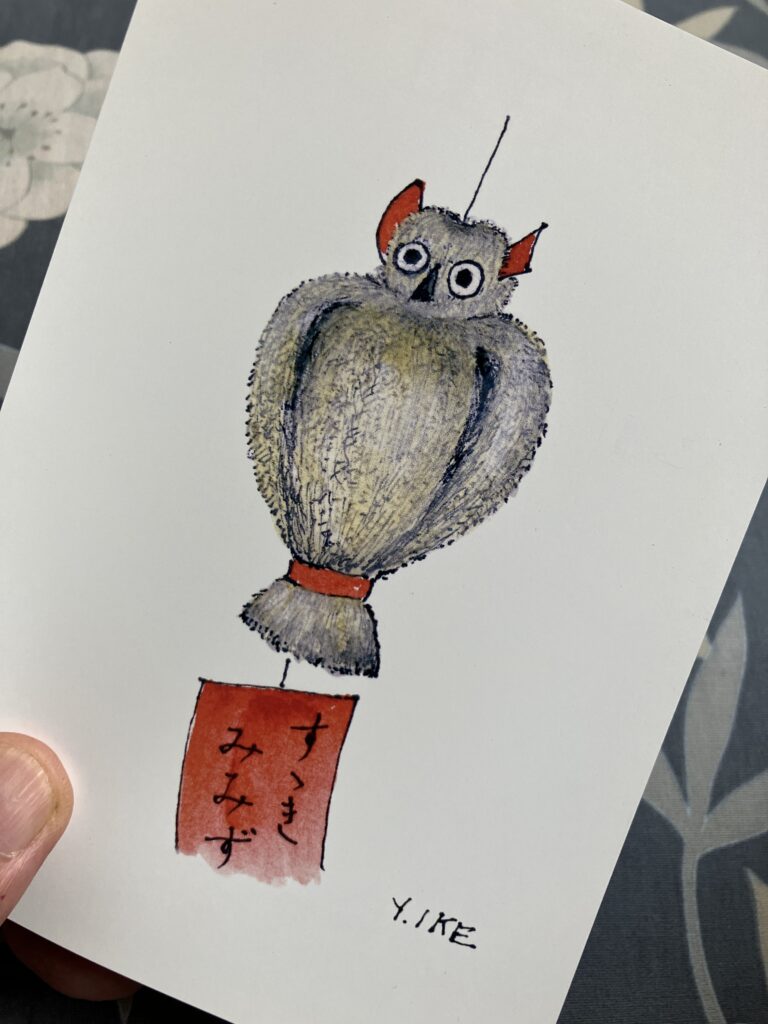

【みみずくの話】

昔、鬼子母神のそばに貧しい母娘が住んでいました。病気の母のために、娘は鬼子母神に日々祈りを捧げていました。満願の夜、神は蝶の姿となって現れ、娘に「すすきの穂でみみずくを作りなさい」と教えました。娘が試行錯誤の末に作り上げた“すすきみみずく”は評判を呼び、母の病も次第に回復したといいます。今も境内では、この「すすきみみずく」がお守りとして売られています。

「恐れ入谷の鬼子母神」かと思ったら雑司が谷にもあるというし、「きしぼじん」と言い慣わしてきたが「きしもじん」が正しいのかな、と少々意外でした。いずれにしてもとても立派なお寺ですね。

ところで、手塚治虫の住まいといえば、ほんの数日前にネットで「トキワ壮の青春」という、手塚氏も一時住んだアパートに集う、若き漫画家たちを描いた96年の映画のリマスター版を見たところでした。

https://www.youtube.com/watch?v=kECNICPZIkc&t=2400s

鬼子母神というのは、日蓮宗の何か所かのお寺にあるようですね。私も、”きしぼじん”だと思っていましたが、”きしもじん”とルビがふってありました。手塚治虫が雑司ヶ谷に住んでいた理由を探りましたが、利便性のためと聞いて少しがっかりしました。水木しげるが好みそうな場所でした。

確かに鬼太郎が出てきそう