▶認知症サポーター養成講座を受けて感じたこと(高25期 廣瀬隆夫)

高層ビル群の一角、池袋サンシャイン60の高層階。地上は賑やかな雑踏ですが、その広いセミナールームには、どこか静かで真剣な空気が漂っていました。雑司ヶ谷の鬼子母神にも近い場所で、「認知症サポーター養成講座」に参加しました。私も最近物忘れが激しく認知症についての不安もあり、もっと詳しく知りたいと思ったからです。

50人ほどの参加者の多くは、私と同じように認知症というテーマが自分自身でも身近になってきた年齢層の方々でした。講師は、手首にオレンジ色のブレスレット(オレンジリング)を光らせた、認知症とは縁のなさそうな、はつらつとした若い人でした。このリングが、「私は認知症の方を理解し、応援します」という印であることを後で知りました。

オレンジリングのロバ(ロバ隊長)は、「認知症サポーター」のシンボルキャラクターだそうです。「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」のために、ロバのように急がず、一歩一歩着実に進むことを表しているそうです。

私たちはつい、「認知症」と聞くと、物忘れが激しく、徘徊、そして時に暴言や暴力といった「怖いイメージ」を持って蓋をしてしまいがちです。しかし、講師の言葉は、その蓋をそっと開けてくれるものでした。

「認知症そのものは『病気の名前』ではなく、病気によって現れる一連の症状の総称です。たとえば、脳が収縮するアルツハイマーやレビー小体病など、原因となる病気があるからこそ、記憶や行動の変化といった症状があらわれます。その行動の裏には、本人なりの理由や意味があり、症状を抑えようと努力する心の働きでもあるのです」

この一言で、私の認識が変わりました。その行動には、「理由」がある。記憶や認知の力が衰え、世界が急に分からなくなってしまった故の悩みや混乱、不安が行動に出ていると知った時、恐怖心は同情や共感に変わり、少しずつ和らいでいきました。

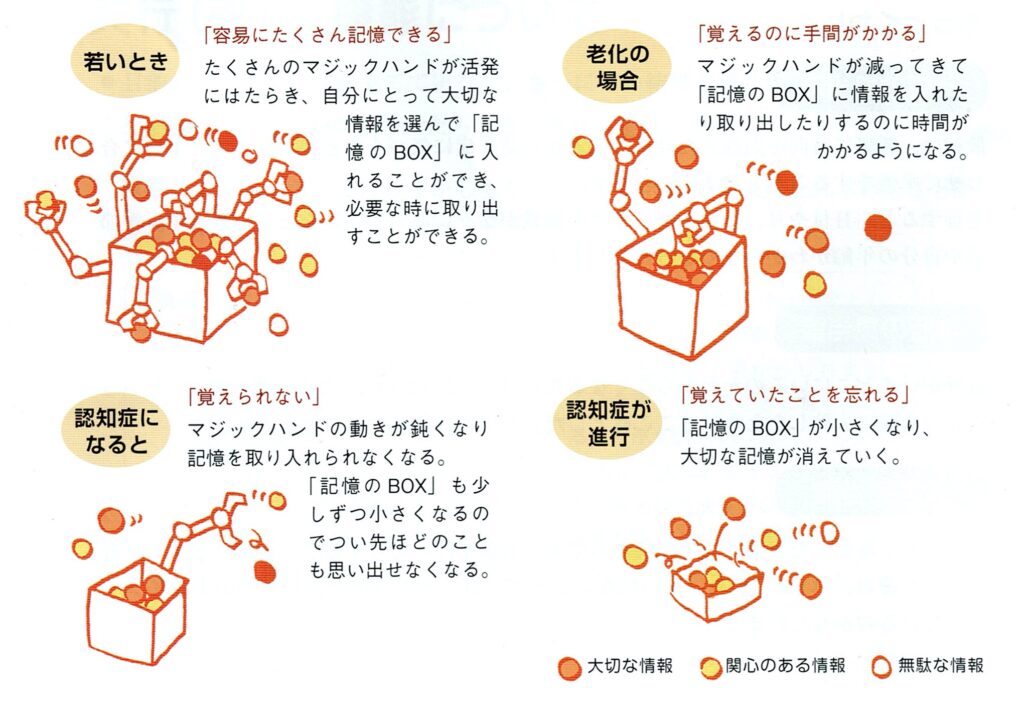

そして、講座は予防の話へ。予防、あるいは進行を遅らせるためには、使わないと衰える筋肉と同じで、脳を活性化させることが鍵だそうです。年を取ったら速く走れなくなるのは当たり前。ゆっくり着実に歩けるように日頃から心掛けることが重要と言うことでした。体調管理をして、上の図のマジックハンドがスムーズに動けるように、常日頃から油を差してメンテナンスしておくということなんでしょうね。

1. 笑うこと、楽しいことで、ドーパミンをたっぷり出す。

2. 人とのコミュニケーションを絶やさず、孤独にならない。

3. 役割を持ち、人の役に立つことをして生活を充実させる。

4. 褒めて、褒められて、自己肯定感を高める。

5. 野次馬根性で新しいことにチャレンジしてみる。

どれも、特別なことではありません。日々の生活の中で「意識して続けていく」という、小さな積み重ねが重要だと思いました。認知症の人たちと付き合っていくために必要なのは、「彼らの遅い反応」に対して、私たちが「気長につきあう優しさ」を持つということが重要なのですね。

講座を終え、私もオレンジリングを身に着けました。これは、知識を得た証というより、これから彼らのペースに「温かい目で寄り添っていく」という、小さな決意の証なんだと思いました。私も含めて誰もがなりうる認知症。だからこそ、私たちは、まず「理解者」という名のサポーターになることから始めるべきなのだと、サンシャイン60の静かな部屋で強く感じた一日でした。

スピードや効率が何よりも重視される現代。気がつけば、私たちは何をするにも早く、便利に、無駄なく──そんな言葉に追われてせかされるように生きてきました。これからは、ロバのように道端の草をゆっくり味わいながら、人生を楽しむ生き方も悪くないなと思いました。

【おまけ】

還暦を過ぎたころから、もの忘れや、忘れ物が増えたのでこんなことに気を付けています。

1. 用事を頼まれたら、2分以内で出来ることはすぐに実行する

2. 2分で出来ない場合はやり方と期限を書いた紙を書類入れに入れる

3. 自分ではできない場合はすぐに断るか出来る人に頼む

4 手紙やメールはすぐに読んで必要なら返事を書いて投函(送信)する

5. 予定は、小さな予定表に書いていつも携帯する

6. ひと月の予定をホワイトボードに書いて眺めている

7. やりたいことは、メモに書いておいて実行したら消し込む

8. 銀行カード、財布、定期、スマホ、家の鍵などはウエストポーチで携帯する

9. 資料は、カテゴリー分けしてバインダーに挟み込む

10. 物忘れしてもクヨクヨしないで忘れたことを忘れる

97歳まで長生きされて、さいごまで旺盛な執筆活動を続けられた『思考の整理学』で有名な外山 滋比古さんは、こんな言葉を残されています。

「知識はどんどん忘れてしまって構わない。忘れてもよいと思いながら、忘れられなかった知見によって、一人ひとりの個性が形成され、そこから新しい思考やひらめきが生まれる。思考の整理とは、いかにうまく忘れるかである」

▶ 大学まで出ても、考えたことがほとんどない人々の運命(日経ビジネス 2019年4月)

https://hirose555poem.blogspot.com/2025/10/blog-post.html

良い講習を受けられましたね。私も1年ほど前に民生委員の講習で認知症について学びました。個々の人生の延長線上に症状があるということでしょうか。新しもの好きだった実父は私が持参したデジカメを興味深そうに手に取り、私の説明に頷いておりました。でも当時還暦を超えていた私に「まだ若いのだから働きなさい」と言うのです。多分、時の流れが逆行していたでしょう。私の地域では老齢化が著しく軽度の認知症の一人暮らしの人もいます。近隣の人達でトラブルになるのはゴミ問題で分別して決められた日に出すことが難しくなるようです。きっとゴミの分別収集は人生の後半に得た情報なので忘れてしまうのでしょう。

人生の延長線上に症状があるというのは至言ですね。自然の摂理くらいに考えて気楽に付き合っていった方が良いですね。いろいろと忘れますが、何にでも首を突っ込みたくなる好奇心はなくならないようなので、あまり深刻に考えないようにしています。

「認知症」は21年間の民生委員活動で、常時ついてまわった課題でした。

オレンジのリングもあり、ロバの会というサポーターの団体もありました。高齢者の15パーセントが認知症になるといわれていて「その中に入らないようにしよう」と誓い合っていました。おっしゃるような5箇条のなかの特に5番目を私個人は現在実行しています。

”終活”ではなく”これからやりたいこと”(意欲)を持ち、

生きることが私たちには必要事項と考えています。

私も終活と言う言葉は後ろ向きで好きではありません。前向きに行きたいですね。校歌祭のパンフレットにサミュエルウルマンの青春の詩が載っていました。これだと思いました。

朗読しているサイトがありましたので、ご紹介します。

https://www.youtube.com/watch?v=vzzy_enDjDk

ありがとうございました。青春の詩はまさにシニアの私のみならず、私たちのありかたを

唱っているといえます。まったくこのとおりで、なんて的を射た言葉を綴っているのだろうと深く感銘しました。この(うた)詩に共感できうる方たちに送りたいと思っています。