▶比々多神社と前鳥神社(高22期 加藤 麻貴子)

秋の一日(10月5日)相模国伊勢原の三之宮比々多(ひびた)神社と四之宮前鳥(さきとり)神社を訪ねました。我が家の氏神の叶神社には旅行会があり毎年十月の第一日曜日にはバスで宮司や神主と神社を巡ります。今年は61回目、2002年から毎年参加しています。

国道246号線から農村地帯を行くと巨木に囲まれた比々多神社がすっと現れる。ご鎮座は初代神武天皇六年、紀元前655年とあるからかなり古い。正式参拝で頭をたれさわさわさわとお祓い、しゃんしゃんしゃんと鈴の音が響き祝詞奏上、玉串奉奠。信心深くはないがなぜか気持ちがすっきりとする。

広い境内に加え約4千坪の神領の管理や例祭の執行などを約1000戸の氏子が守っているという先代の女性宮司のお話に人口減少の切実さを感じる。それは叶神社にも言える。

周辺には登尾山古墳、小根山古墳、埒面古墳など360基を超える古墳があったと言われている。太古より豊穣の地であり現在も変わりない。

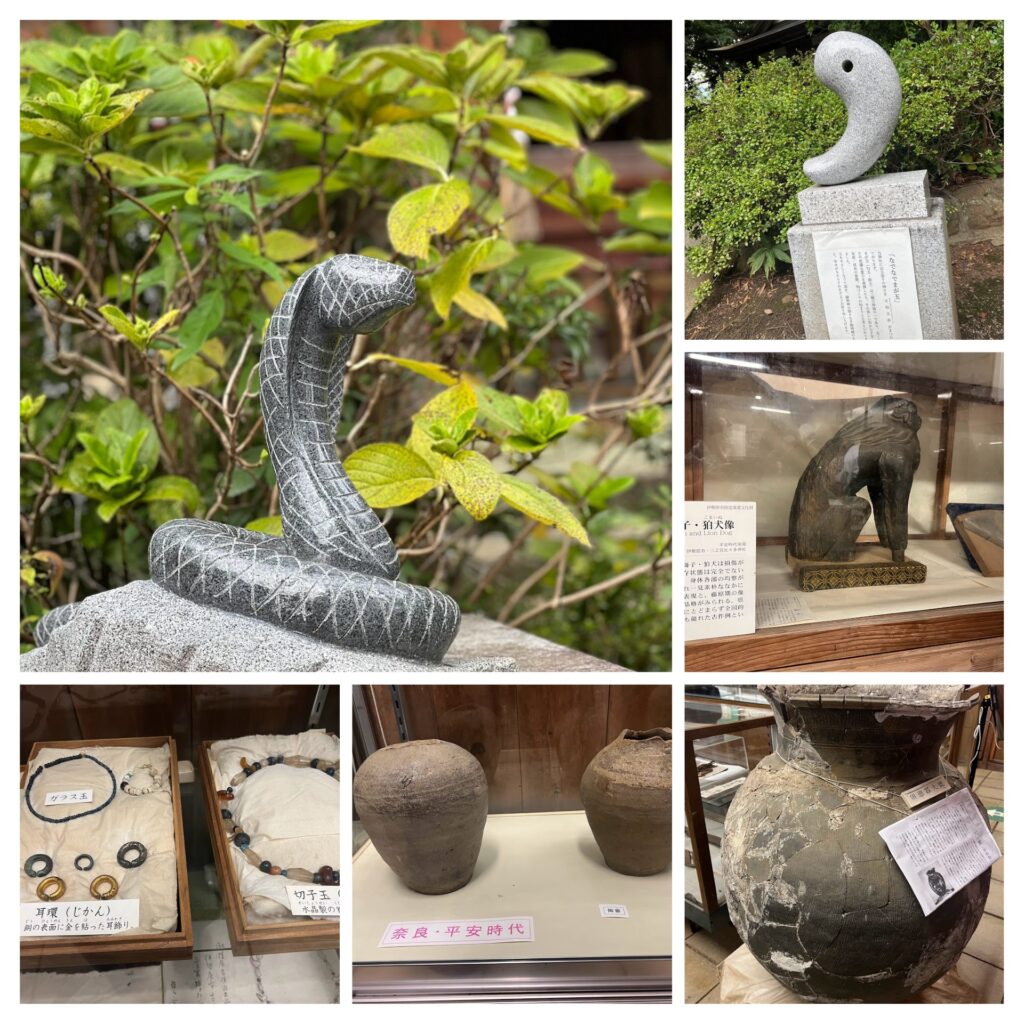

ご祭神の一柱は玉造りの神の天明玉命で勾玉の石の置物がそこかしこにある。また年替わりで飾られる十二支の置物は巳ではなくなんとコブラであったのが一興。隣接する郷土博物館には発掘調査による出土品が展示されていた。中に関東最古の七世紀の木彫りの狛犬の巻き毛は簡素、四股は長めの端正な姿で収まっていた。

昼食は大山の麓の愛宕滝近くの山荘で豆腐づくしの料理を味わった。平塚の前鳥神社は参道ではランチュウの競技会が開催されていた。万葉仮名では左喜登利神社、大神は応神天皇の皇太子で論語や千字文などを日本で最初に学び産業技術の導入を計られたとある。境内には奨学神社も座して祈願成就したミニだるまが無数に奉納されていた。大木の松は三つ葉の他に四つ葉もあり見つけると幸せになれるそうだ。

新しくできた大混雑の「茅ヶ崎道の駅」により湘南バイパスで帰路に着く。途中の江ノ電鎌倉高校前駅のホームや周辺は観光客で溢れんばかりだった。