▶鶴見線全駅踏破に行ってきました(高17期 和田良平)

「鉄道オタク」のような取り組みですが、埼玉県に住んでいる小学校4年生の男の子が、11月14日は「埼玉県民の日」で学校が休みだからどこかに行こうという誘いがありました。前回は、宇都宮までLRTに乗るために行きましたが、今回は近場の鶴見。

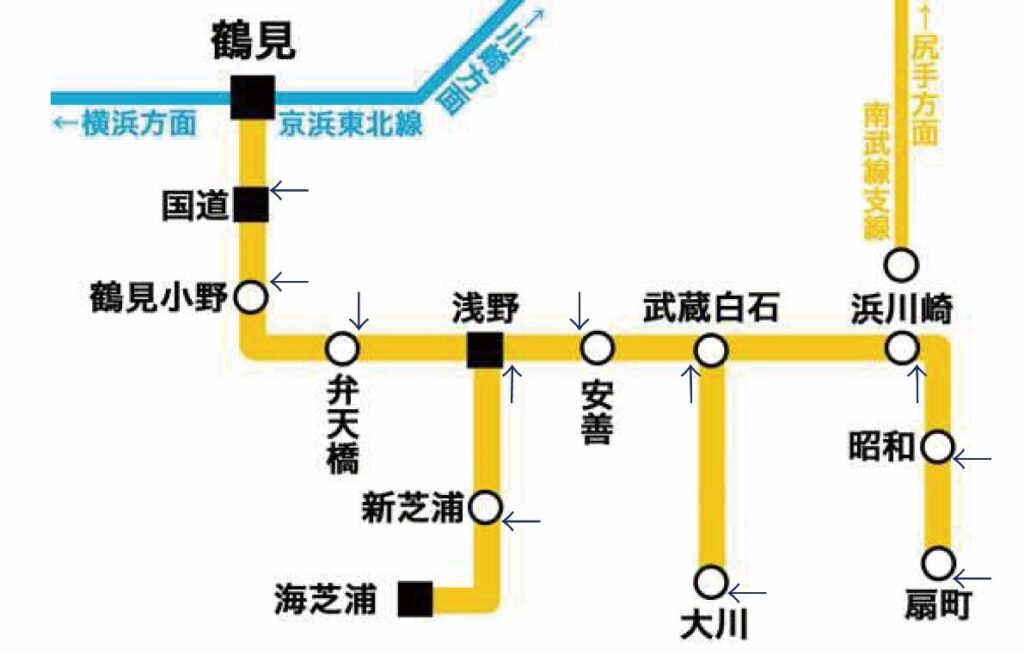

■ まずは鶴見線の路線図です

京浜東北線の鶴見駅で乗り換えます。山側の高架になっているところにプラットフォームがあります。向かい合わせで2面があります。ご覧のようにスタートは鶴見駅ですが、終点は3つあります。

鶴見線の駅は全部で13ありますが、鶴見駅以外はすべて無人駅です。改札口には、切符の自動販売機もありません。その駅から乗ったことを証明する乗車駅証明書という小さな切符の印刷機があるだけです。上記図の駅の〇印の横に付いている矢印は、プラットフォーム上の出口の場所を示しています。「全駅踏破」ですので、到着したら、すぐに駅から出て、外観などの写真を撮って折り返しの同じ電車に乗ったり、次の電車に乗ったりするために、外に出るのが便利なようにグーグルアースで下調べをしました。

■ 大川行きは本数が少ない

電車は平日であれば、無人駅だらけとは思えないように本数があります。しかし、大川行きは、朝4本・夕方5本しかありません。そこでどの大川行きに乗っていくかでスタートします。

いろいろ調べたら、朝の最終便が大川駅での折り返し待ちが一番長い(11分間)ので、これで行くことにしました。さらにいろいろと時刻を調べると、順番に一駅ずつ降りたり乗ったりするより、行ったり戻ったりする方が線路をよく見られるし、効率も良いし、楽しいだろうと考えました。

まずは、8:26鶴見発大川行きに乗ります。

ウィキペディアによれば、鶴見線の開業は1924年の鶴見臨港鉄道会社が前身で、浅野財閥という浅野セメントの創業者がスタートさせました。なにせ京浜工業地帯の象徴のような路線です。1926年3月10日に開業しています。最初は浜川崎・弁天橋間でスタートし、貨物路線や延伸をしてきたようです。

大川駅の駅名は、「製紙王」と呼ばれた大川平三郎に因んでいる。開業当時大川が経営していた富士製紙は鶴見臨港鉄道が属する浅野財閥や、それを支援していた安田財閥に近い企業で、1933に王子製紙に合併されている。(ウィキペディアによる)

これが終点の大川駅です。外壁は汚れて「汚い」という表現しかありません。他の駅はリニューアルされており、この駅だけはなぜと疑問がわいてきました。駅前は、三菱化工機の会社しかありません。大川までの乗車はそこそこいましたが、折り返しに乗る人は2名だけでした。

8:51発鶴見行きに乗ります。ちなみに駅から出るときは、改札口のバーはなく、出入り自由です。スイカをタッチしなければ料金は発生しません。しかしそれでは申し訳ないので、きちんとタッチして降り、タッチしてまた乗ります。降りるときと乗るときのタッチする場所は違います。色分けしてあります。記念に乗車証明書をいただきます。

次に降りるのは、鶴見から二つ目の「弁天駅」です。ここでは12分後に来る鶴見行きに乗ります。次の駅の「鶴見小野駅」で降りて、20分後に反対方向の海芝行きに乗ります。

■ 駅から出られない「海芝浦駅」

この「海芝浦駅」はマニアには大変有名な駅で、なんと駅から出られません。この駅の出口には、守衛所があって、東芝社員や許可を得た訪問者だけが出入りできます。そうした有名さがあって訪問者はあるのですが、駅から出られないので、会社が敷地を提供して「海芝公園」を造成し、解放しています。残念ながら当日は整備中で、公開は翌日からでした。

この駅は、すぐ前が海で、向こうには鶴見つばさ橋が見えます。景色の良いところですよ。

<駅の出口 東芝社の入り口です>

<海芝公園入り口 残念ながら改修中でした>

<海芝浦駅の外は東京湾です>

<もっと右に目を向けると、鶴見つばさ橋が目の前です>

<この駅は開放感があります。当日は雲一つない快晴でした>

電車はご覧のようにステンレス車でブルーのラインが鮮やかです。運転室は思いのほか広い空間です。

さて、15分後には、同じ電車で折り返しの出発です。9:56発鶴見行き。しかし、2分後に止まる「新芝浦駅」で降ります。次の電車は1時間以上来ないので、分岐点の浅野駅まで歩きます。10分ぐらいでした。

左側にはOKAMURA(スチール家具などを製造販売)の大きな工場があり、右側には海を隔ててヤマト運輸の大きな建物が並ぶと行った工業地帯です。ゆっくりと歩きました。

■ 折り返しに乗り遅れた

浅野駅からは、10:38発の扇町行きに乗りました。扇町駅は3つめの終点です。この駅では同じ電車で戻ります。出発は、10:50で、停車時間は3分しかありません。駅の外観写真を撮って最後にトイレに行っていると、なんと電車が出てしまいました。タッチの差で間に合わなかった。電車はワンマン運転で、車掌はいません。運転席からビデオカメラで見てはいますが、親切な車掌さんのように、手を振って「早く!」などとは言ってくれませんでした。次の電車は12:10発。こんな駅で1時間20分も待てません。また歩くかと思ったら、一緒に行った孫が、「バスがあるよ。すぐ来る」とプランBを提示しました。そこでここからは予定を変更してバスに乗って次の駅へ。

バスで一停留所乗ると、次の駅の「昭和駅」。この駅も工場の正面です。工場は、レゾナックという会社で、2023年に昭和電工と昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)が統合した会社です。この駅の時刻表も扇町と変わらないので、まだまだ電車は来ません。しかし、地図を見ると次の浜川崎は線路が西にカーブしており、そのそばには道路はありません。バスもない様子。仕方ないからまた歩くことに。今度は三角形の2辺を歩く感じで、少々遠回りです。大きな川崎港郵便局に沿って回ります。

浜川崎駅は、南武線との接続駅です。乗り換えは一度駅の外に出て、道路を渡った先です。Suicaを持っている場合は、出口でタッチしないようにアナウンスされています。連続して乗車運賃が算出されます。この駅からは始発電車が出るので、乗り遅れた扇町で待つより早く移動できます。待っていた鶴見行きの電車に乗り、残った駅を踏破します。ここからは事前検討した時刻表の想定外なので、その都度どこで降りたらすぐに反対方向が来るかを調べながら乗ります。

■ 第2次世界大戦の傷跡が残る国道駅

次に降りたのは、鶴見駅の一つ手前の「国道駅」です。昔の国道に面していたから名付けられたそうで、なんとも安直な名前です。

国道駅の入り口は、レトロな感じです。

<入り口1です>

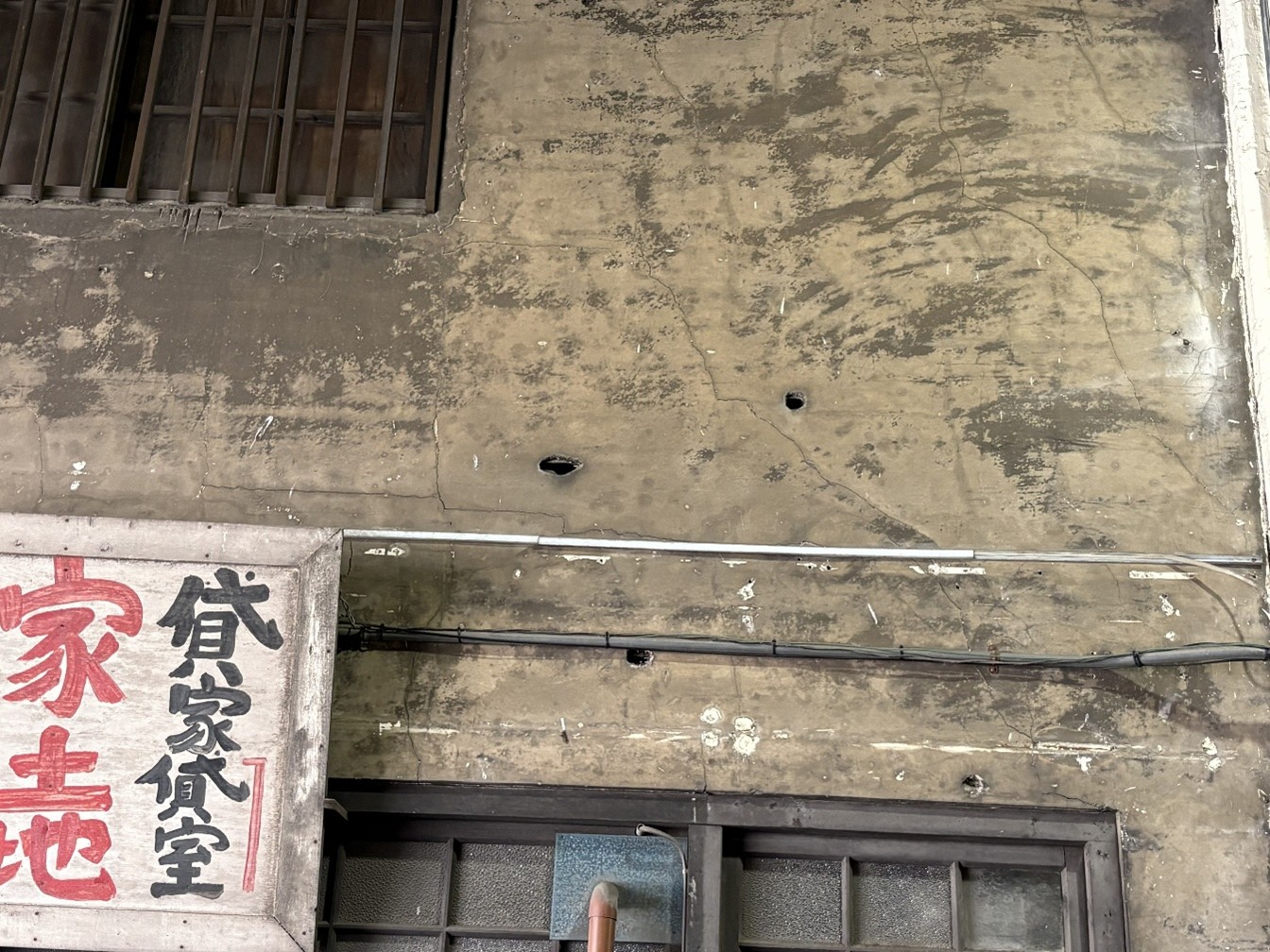

<反対側の入り口です。夜は飲み屋も営業している様子です。上を見上げているのは私ですが、見上げている先には、こんな壁がありました>

<壁の穴は、機銃掃射の痕と言われています。これが残っているところがすごいです。>

先ほどのトンネルのような通路の真ん中で、直角に曲がる出口があります。底を出て振り返ると。

こんなさびだらけの入り口です。終戦直後のバラックがまだ残っているという感じですが、2025年11月の写真です。

いろいろ見ていると切りがないし、また乗り遅れると大変なので、駅に戻ります。

安善駅は、安田財閥の創業者であり、鶴見線の前身である鶴見臨港鉄道を資金面等で支援した安田善次郎に因んで付けられています。あんぜんと聞くと「安全」を思い浮かべますが、安田の安と善治郎の善を組み合わせたとは不思議な感じです。続けて最後は隣駅で、「武蔵白石」。日本鋼管創業者の白石元治郎にちなんで駅名が付けられたそうです。ただし、他の「白石駅」と区別するために、「武蔵」が付け加えられたと聞きました。

これで鶴見線の駅は全部踏破できました。この後は浜川崎駅から南武線に乗り換え、尻手駅まで。

スタートは8時半から、終了は12時過ぎで、約4時間の旅でした。

身近にいろいろなところがあります。見回して行ってみると面白いのではないかと思います。

天気に恵まれ、13千歩の旅でした。(了)

鶴見線全駅踏破お疲れさまでした。十分お楽しみいただけたと思います。

駅は終戦直後のままですが車輌は綺麗になりましたね。以前はモハ11形という全長17mの茶色い電車で、機械油とニスの匂いがして窓の開閉レバーを触ると指に真鍮の匂いがなかなか取れませんでした。

大川支線は以前は武蔵白石駅との間の1駅間をクモハ12が単行でピストン輸送でしたが、今は鶴見駅から直通で安善駅を出てすぐに対向車線に転線してしばらく逆走して武蔵白石駅には止まらずに脇を右に急カーブして入るんですね。

私は「鉄道オタク」でも「鉄ちゃん」でもないと自負していますが、毒ガスのような黒い煙を吐き出す煙突群や錯綜する送電線などの光景がエキサイティングで、高校時代は京浜急行の定期券で改札のなかった八丁畷駅で国鉄線に入って浜川崎駅から鶴見線に乗り換えていました。

海芝浦駅の先は当時は京浜運河と防波堤があるのみでしたが、扇島が埋め立てられて首都高湾岸線が走っているなんて想像もつきませんでした。

京浜川崎駅が地上にあった頃は川崎市電も走っていて京浜急行大師線終点の塩浜駅では京浜急行と川崎市電と国鉄貨物線が三線軌条で同じ線路を使っていました。

鶴見線には大変申し訳ありませんでした。長らくご無沙汰していますので今度はちゃんと運賃を支払って乗車に伺います。

なるほど。充分に「鉄ちゃん」だと思いますよ。大川支線の走行を詳しくいえるとは大変なものです。拙文には書きませんでしたが、弁天橋には車庫があって、朝のラッシュを過ぎた頃は、車庫への移送が見られます。弁天橋行きという鶴見から3つめの駅が終点です。そこで見ていると電車は駅から逆走して100mぐらい走行し、右折して車庫の分岐線に侵入します。その後、3両編成の後ろを本線に残したまましばらく停車をしてからさらに奥に入りました。その間、踏切は鳴りっぱなしでした。

さらに安善駅からの反対車線の逆走など、なかなか見所があります。私が行ったときは、安善駅で大川行きは停車し、先頭車両に乗っていると、ずっと向こうに武蔵白石駅で停車した電車が見えます。きっとすぐ前の武蔵白石止まりの電車で同じ線路上でこっちに進行してくるように前照灯を点灯させています。こっちの大川行きはそのまままっすぐ進み、あわやぶつかるかもというところで、ポイントを通って反対車線をさらに超えて、大川支線に入ってきます。以前は武蔵白石駅には専用フォームがあったようですが、現在は跡形もありません。廃駅ですね。

そうそう、廃駅といえば、鶴見駅を出てすぐに高架上に廃駅があります。總持寺参拝客のために1930年に設置されますが、12年後に廃止されます。そのプラットフォームだけが残っています。

プラットフォームだけが残っているというと、京浜急行では平沼駅が有名ですね。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B2%BC%E9%A7%85_(%E4%BA%AC%E6%B5%9C%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%89%84%E9%81%93)

戸部駅と横浜駅の間ですが、保線資材を置いているのが良くわかります。

・・・・・なんて話は切りがありませんね。

「鉄っちゃん」呼ばわりは勘弁願います。

鶴見駅を出てすぐにダブルクロスもどきがありますが、右にカーブしているため右の線路はシングルスリップになっていました。こんなことを書くとやっぱり「鉄っちゃん」でしょうかね。なのでいろいろ書いてしまいます。

本山廃駅の下には鶴見臨港バスの車庫と高架線を屋根代わりにした住居が並んでいました。日中は半分が弁天橋止まりでしたね。ここから貨物線の線路が右側に並行してエキサイティング区間が始まります。途中浜川崎駅の手前で鶴見線の複線と貨物線の単線がクロスして入れ替わる場面もありましたが、貨物線が高架になって立体交差化された後高架の貨物線は廃止されています。

海芝浦方面へは浅野駅の手前で複線ごと右に急カーブして浅野駅の本線ホームは島式で海芝浦支線は単線の貨物線と交差してカーブの相対式ホームとなります。海芝浦行きはピストン輸送ではなく以前から鶴見駅発でした。

大川支線の手前にもうひとつ支線があって浜安善駅に通じていましたが、旅客扱いは戦前に廃止されて長らく貨物駅が残り、ボディに「浜安善駅常備」と表記された米軍への燃料輸送のタンク車が集まっていました。武蔵白石駅止まりがあるんですね。

浜川崎駅を出ると南武支線と並行してきた貨物線のヤードが左に広がり鶴見線は単線となって右端を走ります。羽田方面に向かう貨物の本線と分かれて昭和駅までは貨物線と鶴見線の単線並列区間となります。昭和駅を出ると両線が一度単線となってすぐに貨物線が右に分岐して鶴見線は終点の扇町駅に入っていきます。扇町なんて京都みたいなところかと思いましたが工場と資材置き場に囲まれた町でした。

ところで平沼駅ですが、以前は鉄骨の屋根もそのまま残されていて異様な感じでしたが今はあまり違和感のない忘れられた遺産となってしまったかも知れません。

余計なことばかり長々と失礼しました。

いやいや、皆さん充分に「鉄ちゃん」ですね。世の中には鉄道に関心を持つ人は多いんですねえ。昔、親戚が鵠沼にあって、藤沢から鵠沼海岸駅まで小田急に乗りましたが、いつも最前部に陣取り、運転手を見ていました。小学生の3-4年生頃かと。運転手になりたいと思ったときでした。その後小学5年生頃には叔父に天文の図鑑を貰って、天文学者になろうと持ったのですから、ずいぶん変化は大きかった。それにしても詳しいですね。弁天橋から浜川崎までの区間は、最前部が良いですね。もちろん浜川崎を発車してからの複線が単線になって行くところなども見所です。途中の会社への引き込み線も多々あり、面白い。京急の金沢八景と金沢文庫間での引き込み線のように、平行して走っている道路を鈍角で横切っていく所など、走っている車両を目に浮かべると、なかなかなものですね。

和田さん、全線走破全駅視察お疲れさまでした。十分「鉄オタ」ですね

髙橋さんは「鉄ちゃん」「鉄オタ」を通り越して「鉄道研究家」の域ですね

私も鶴見線は大川支線を残して全線乗っていますが、大川支線には記憶がありません、白地図帳を見ても神奈川県内では唯一白く残っていますが、学生時代に乗っているのかは定かではありません

(最近出来た相鉄・東急の新横浜線は私の白地図帳に掲載されていません)

(もう一つ大山の鋼索線も数年前までは白く残っていましたが、OB合唱団のハイキングに併せて乗ることが出来ました)

そのうち、暇を見て写真も投稿したいと思います

「鉄道研究家」の称号有難うございます。

神奈川県内では横浜市電以外は全線制覇しています。西寒川支線も乗りました。

清水港線や下河原線も青梅短絡線も乗っていますが、大久野支線は乗り損ないました。

写真がないのが残念ですが。

全駅踏破の拙文にはまだ未記入の所があります。尻手駅まで行ったのですが、その後です。そこから鹿島田まで南武線を行き、鹿島田からは歩いて、新川崎駅を目指し、新川崎駅からは上りに乗って一駅。武蔵小杉駅に行きました。ここからが重要で、となりのフォームに出ると、しばらく電車を待ちます。するとやってきたのは、海老名行きの電車。なんと相鉄線です。

実は私は、全く知りませんでした。羽沢国大前駅が出来て、新横浜と繋がったとは知っていました、生麦にトンネルから出るとは。

このことを知ったのは、別の孫と花月総持寺駅のすぐ横にある日本一長い踏切を見に行った2月の時です。この孫はまだ2歳ですが、踏切キチガイです。どういうわけか踏切が大好きで、我が家に来ると踏切を見に行こうと騒ぎます。2月に連れて行ったときに、20分も空かない踏切を見ていたのですが、見たことのない車両が通るのに気づきました。調べたら相鉄線。そこで、鶴見線のついでと言っては何ですが、乗りに行ってきました。武蔵小杉駅から戻るのですが、新川崎はプラットフォームがない線を通ります。そして、日本一長い踏切を横切って、トンネルへ。これは初体験でした。小学4年生の孫と楽しく過ごしました。

当日は、相鉄線を大和まで行き、小田急に乗り換えて、藤沢まで。東海道線に乗って大船に行き、モノレールで、江ノ島に。それから江ノ電に乗って、鎌倉経由で帰りました。平日なのでしたが、そこそこ観光客もいて混んでいました。

そうそう、モノレールの江ノ島駅で降りて、エレベータで下まで降りましたが、そのエレベーヤの階数表示が、1階は「G」。その上が「1」でしたよ。欧州式でした。日本で見るのは初めてです。一緒に乗った外国人が、「1」を押しておかしいという顔をしていましたので、説明しちゃいました。さび付いた英語で。

相鉄はJRにも東急にも乗り入れているのでどちらに乗っても武蔵小杉や渋谷に行けますが武蔵小杉も渋谷もホームがそれぞれ離れ過ぎています。

JR線は羽沢横浜国大駅を出ると貨物線を通るので武蔵小杉まで駅はないのに京急に沿ったり鶴見を通過したりしてもったいないです。

横浜市営地下鉄や横浜線の上も通過するので、岸根公園と大口と生麦と鶴見にホームを作ってそれぞれ接続するようにすればJRに乗り入れた効果があると思いますが。