▶デジタル進化論「第三話 大型コンピューターの君臨」(高25期 廣瀬隆夫)

【デジタル進化論】

第一話 デジタルって何? 第二話 どうしてコンピューターができたのか?

第三話 大型コンピュータの君臨 第四話 より小さくより速く世界を変えた小さな石

第五話 パソコンの誕生 第六話 万人が使えるコンピュータへ

第七話 スマートフォンへの飛躍 第八話 インターネットという革命

第九話 メディアを変えるSNS 第十話 情報セキュリティという頭の痛い問題

石ころを用いた数のやり取りに始まり、そろばんをはじめとするさまざまな計算器具を経て、やがて自動で計算を行うコンピューターへと、人類は長い道のりを歩んできました。今回は、そのコンピューターがどのような発展を遂げ、「メインフレーム」と呼ばれる存在に至ったのかをたどっていきます。

■ 最初のコンピューターENIAC

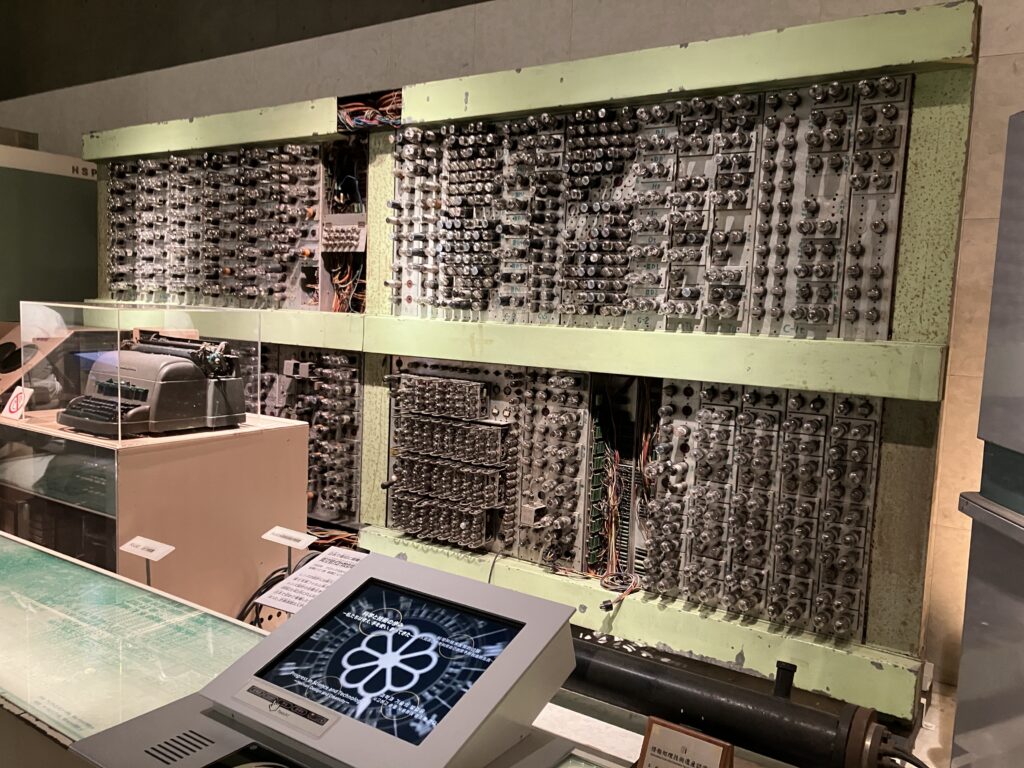

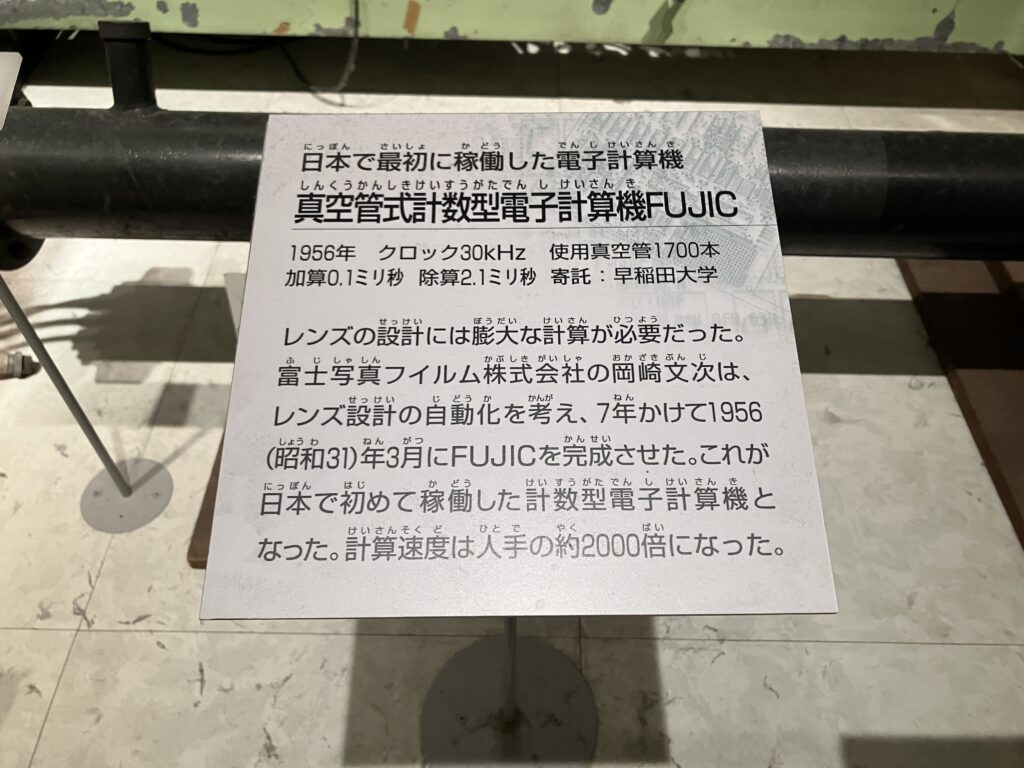

最初の計算機として知られるENIAC(エニアック)では、回路に真空管が用いられていました。真空管は動作中に強い光と熱を発するため、暗い室内では煌々と光り、その明かりに引き寄せられた蛾などの昆虫が内部に入り込み、回路をショートさせてトラブルを引き起こすことがあったと言われています。現在でもプログラムの不具合を「バグ(Bug=昆虫)」と呼びますが、その語源は、こうした初期の計算機時代の逸話に由来するとされています。

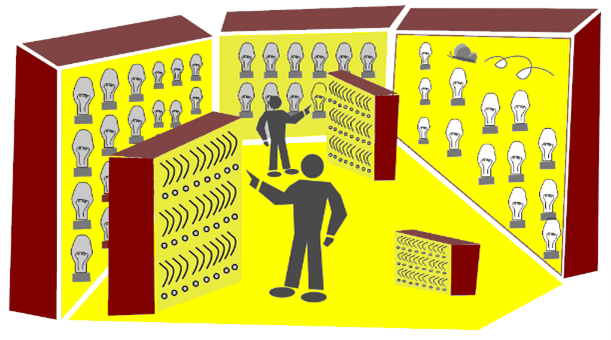

ENIACは、約50坪もの広い部屋にコの字状に配置されていました。内部にはおよそ18,000本もの真空管が使われ、すべて人手による、はんだ付けで組み立てられた接続点は、約500万か所にも及んだといわれています。その規模は、幅約24~30メートル、高さ約2.4~3メートル、奥行き約0.9~6メートル、総重量は約27~30トンという巨大なものでした。

部屋全体を埋め尽くすほどの装置でありながら、毎秒5,000回の加算処理を実現した点は、当時としては画期的でした。消費電力は約150キロワットにも達し、ENIACの電源を入れるとフィラデルフィア市内の明かりが一瞬暗くなった、という逸話も今に伝えられています。

ENIACは、手計算では100年かかるとされた弾道計算を、わずか2時間で処理する能力を持っていました。しかしその一方で、15分ごとにメンテナンスが必要なほど不安定で、計算を行う作業には多大な労力とエネルギーを要しました。それでもなお、人類はここで「機械が計算を担う時代」への確かな一歩を踏み出したのです。

■ 大型コンピューターの巨人IBM登場

ENIACを起源とする大型コンピューターは、その後も進化と発展を重ねていきましたが、その分野で圧倒的な地位を築いたのがIBMでした。IBMでは、誠実さや信頼性を重んじる企業文化を象徴するものとして、青いスーツに白いシャツが事実上のドレスコードとされていました。こうしたイメージから、IBMは企業として「ビッグブルー(Big Blue)」と呼ばれるようになったのです。「IBM Think(シンク)」は、IBMの創業者トーマス・J・ワトソンが提唱した「自ら考えよ」という企業文化のスローガンであり、ThinkPadなどの製品名にもこの精神が受け継がれています。

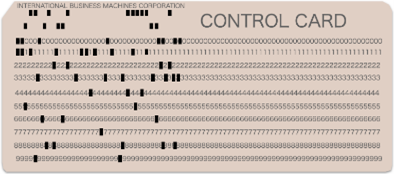

1911(明治44)年の設立当初、同社はタイムレコーダーや計量器、パンチカード機器などを製造するハードウェア企業でしたが、1924(大正13)年に社名を International Business Machines(IBM)へと改めました。その後、トーマス・J・ワトソン・シニアが社長に就任し、企業の事務処理に特化した、パンチカードを用いる「ホレリス統計機」システムを商品化したことで、本格的にコンピューター業界へ参入していきます。

パンチカードシステムでは、厚紙でできたカードそのものが記憶媒体となり、穿孔(せんこう)されたカードを分類・統合・仕分けすることでデータ処理を行っていました。処理結果は帳票として印刷したり、新たなパンチカードとして出力したりすることができる仕組みでした。IBMはその後、マンハッタン計画にも参加し、ENIACに接続可能なパンチカードシステムも製造しています。こうしたシステムは、会計機としてコンピューターが普及する以前、大量に発生する企業データを処理する手段として、大企業や金融機関を中心に広く導入されていました。

■ 大型コンピューターの代名詞となったSystem/360

IBMは、1964(昭和39)年4月に発表した System/360 によって、不動の地位を築きました。System/360 という名称には、「360度の全方位で利用できるコンピューターにする」という願いが込められていました。国勢調査にも採用されるなど実績を重ね、市場シェアを急速に拡大していきます。その結果、当時大型計算機を製造していたバロース、UNIVAC、NCR、CDC、ハネウェル、RCA、GEといった7社を圧倒する存在となり、IBMは巨大企業へと成長しました。この圧倒的な独占状態は、「IBMと7人の小人たち」と揶揄されるほどでした。

1968(昭和43)年にスタンリー・キューブリックが制作したSF映画『2001年宇宙の旅』には、HAL9000という名の人工知能を搭載した巨大なコンピューターが登場します。この「HAL」という名称は、I→H、B→A、M→Lと、IBMの各文字を一つずつ手前にずらしたものだと言われています。それが事実かどうかはさておき、当時のIBMがいかに社会的存在感を放っていたかを象徴するエピソードであり、この映画がまさにIBM全盛期に制作された作品であったことを物語っています。

■ 企業の大型コンピューターの聖域「EDP室」

当時の大型コンピューターは、製品化されたばかりのトランジスターや集積回路を用いていたため、温度や湿度の変化に非常に敏感で、誤動作を起こしやすいものでした。そのため、数十億円という高価な大型コンピューターを設置する際には、空調設備を完備した「EDP(Electronic Data Processing)室」と呼ばれる専用の部屋が設けられていました。上場会社には、EDP室と電算機部門が次々と作られていきました。

EDP室では、売上計算や給与計算、在庫管理などの膨大なデータを、一括して処理するバッチ処理が行われていました。各部門からの要求の処理ができずにバックログ(やり残し)が増えていくのが常でした。この頃から、大企業や官公庁の基幹情報システムに用いられる大型コンピューターは「メインフレーム」と呼ばれるようになります。そこでは、特別な訓練を受けた担当者が運用にあたり、一般の社員とは一線を画した存在として見られていました。

■ コンピューターの高級言語

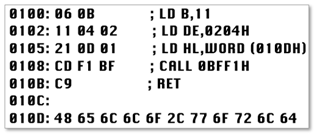

当初は、コンピューターが直接解釈できる機械語に一対一で対応したアセンブリ言語が用いられていました。アセンブリ言語は「低級言語」と呼ばれ、コンピューターを製造するメーカーごとに記述方法や文法が異なっていました。そのため、コンピューターの内部構造や動作原理を理解していなければ扱うことができず、非常に専門性の高い、扱いにくい言語だったのです。

IBMは1954(昭和29)年、自然言語に近い文法で記述でき、汎用的に利用可能なFORTRAN(フォートラン)を開発しました。パンチカードには、FORTRANの制御コードを記入するための専用カラムが用意されており、当時のプログラミング環境を象徴していました。FORTRANは、数式をそのまま記述できる点が特徴で、主に科学技術計算の分野で広く用いられました。その後、1959(昭和34)年にはアメリカ国防総省が事務処理向けにCOBOL(コボル)を開発します。これらの言語は「高級言語」と呼ばれ、ハードウェアの違いを意識せずにプログラムを書けるという点で、コンピューター利用の裾野を大きく広げました。誕生からおよそ70年が経った現在でも、FORTRANやCOBOLは形を変えながら、さまざまなコンピューターシステムで使われ続けています。

■ コンピューター・アーキテクチャ

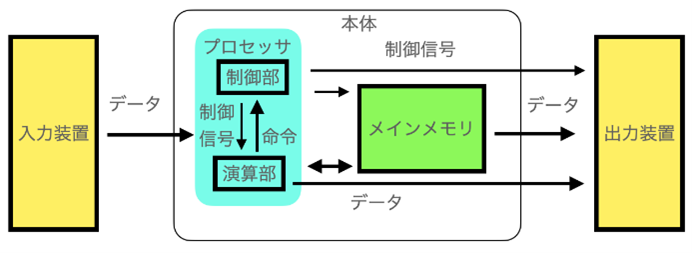

この頃から、コンピューターの仕組みを説明する際に「アーキテクチャ」という言葉が使われるようになりました。もともとはビルなどの建造物の構造を表す建築用語でしたが、入出力装置、演算部、記憶装置、通信装置といった構成要素を整理し、標準化された枠組みとしてコンピューターの構造を説明するための概念としても用いられるようになったのです。

■ IBMの垂直統合型アーキテクチャ

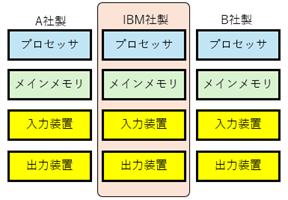

IBM が定めたアーキテクチャを用いれば、メインフレームからミニコン、さらにはパーソナルコンピューターに至るまで、データの互換性が保証され、IBM一社ですべての計算処理の要求に応えられる世界を実現することが目指されました。

垂直統合型アーキテクチャとは、製品の企画・開発から部品調達、製造、販売、サポートに至るまで、サプライチェーンの複数の工程を一つの企業が自社内で一貫して担うビジネスモデルやシステム構成を指します。

そのメリットとしては、品質管理の向上、機密情報の保持、コスト削減、そして高い競争力が挙げられます。一方で、多額の初期投資が必要になることや、市場変化への柔軟性が低下する点がデメリットとされ、近年では水平分業への移行も進んでいます。

IT分野においては、ハードウェアとソフトウェアを最適化して一体として提供する仕組みも、「垂直統合型システム」と呼ばれています。

■ ジョージ・オーウェル「1984年」

1949(昭和24)年、ジョージ・オーウェルは米ソ冷戦を背景に小説『1984年』を執筆しました。作品では、現代の人工知能を連想させる「ビッグ・ブラザー」と呼ばれる独裁者が国家を支配し、「テレスクリーン」と呼ばれる装置によって市民が24時間監視される近未来社会の恐怖が描かれています。

IBMの愛称である「ビッグブルー」は、このビッグ・ブラザーのイメージと関連づけて語られることもあります。大型コンピューターが普及し、戦争や国勢調査といった国家規模の業務に使われるようになるにつれ、コンピューターは次第に「国民を管理する体制」の象徴として受け止められるようになっていきました。こうした大型コンピューター市場をIBMが事実上独占する時代は、1980年代に入るまで続くことになります。

■ まとめ

コンピューターは発明から数十年のあいだに、その基本的な骨組みがほぼ完成しました。創業者利益を享受した一部の企業だけが製造していた大型コンピューターは、演算素子の技術進歩を契機に大きな転換点を迎えます。そして「より小さく、より速く、より安く」という潮流のもと、ダウンサイジングの道を歩み始めたのです。

次回は、この“パンドラの箱”を開くきっかけとなった、半導体、IC、そしてマイクロプロセッサについてお話しします。

パチパチ!すばらしいです。