▶デジタル進化論「第五話 パソコンの元祖の登場」(高25期 廣瀬隆夫)

【デジタル進化論】

第一話 デジタルって何? 第二話 どうしてコンピューターができたのか?

第三話 大型コンピュータの君臨 第四話 より小さくより速く世界を変えた小さな石

第五話 パソコンの誕生 第六話 万人が使えるコンピュータへ

第七話 スマートフォンへの飛躍 第八話 インターネットという革命

第九話 メディアを変えるSNS 第十話 情報セキュリティという頭の痛い問題

トランジスタを凝縮した集積回路からマイクロプロセッサが誕生し、コンピューターの世界には大きなブレークスルーが起きました。小型化・高性能化・低価格化が一気に進み、世界を支配していた「恐竜」とも言える大型電子計算機を脅かす、小さな哺乳類にたとえられるパーソナルコンピューターが、ついに姿を現したのです。

■ 若者たちの反乱

1960(昭和35)年代、アメリカ西海岸では、米ソ冷戦の緊張の中で泥沼化するベトナム戦争に異議を唱える若者たちを中心に、既存の社会制度や規範、文化に反発して「革命」を叫ぶカウンターカルチャーが勃興しました。禅などの東洋思想や麻薬、ヒッピー文化に傾倒する若者が増え、ビートルズやボブ・ディランが支持を集め、反戦運動、女性解放運動、エコロジーといった思想や運動が表舞台に現れます。のちにアップルを創業するスティーブ・ジョブズも、そうした時代精神の影響を強く受けた一人でした。

ちょうどこの頃、コンピューターの世界でも、同じような革命が起ころうとしていました。計算機能をワンチップに集約した安価なマイクロプロセッサが市場に出回ると、シリコンバレーでは数人の学生が「ホームブリュー・コンピューター・クラブ」という、いわばパソコン同好会のような集まりを立ち上げます。自分たちが好きなだけ使えるコンピューターを、自分たちの手で作ろう――それがこのクラブの目的でした。

学生たちは大学で IBM などの大型電子計算機を使っていましたが、それは学生たちが自由に扱える代物ではなく、まさに大人たちが築いた「権威」の象徴でした。若者たちは、安価なマイクロプロセッサを手に、その大型電子計算機という権威を打ち破り、コンピューター技術を自分たちのものとして解放しようとしたのです。ねずみのような小さな生き物が、自分たちの住処を求めてうごめき始めたのでした。

■ 最初のパソコンApple誕生

このホームブリュー・コンピューター・クラブのメンバーの中に、のちにスティーブ・ジョブズとともにアップル・コンピュータを設立することになる、25歳のスティーブ・ウォズニアックがいました。13歳にしてトランジスタを使った原始的な計算機を自作するほどの知識を備えた、まさに「デジタルの申し子」でした。彼はカリフォルニアに住む4歳年下のジョブズの自宅ガレージで、1974(昭和49)年に数人の仲間とともに小さな会社を始めます。ジョブズが乗っていた中古のフォルクスワーゲンと、ウォズニアックが使っていたヒューレット・パッカードの関数電卓を売ったお金が、その設立資金でした。

彼らは、自分たちのコンピューターをクラブで自慢したり、ゲームで一日中遊んだりしたいという子どものような夢を実現するために、夢中で働きました。ウォズニアックは、コンピューターのハードウェア設計だけでなく、Apple II に搭載するプログラム言語 BASIC の開発までを一人でこなしました。Apple II が世に出たのは、会社設立から3年後の1977(昭和52)年のことでした。

IBM やインテルといった格式張った名前ではなく、「アップル」という奇妙な社名を選んだこと自体が、権威や体制に対する一つの挑戦でした。Apple II に使われたマイクロプロセッサも、当時標準になろうとしていたインテルの 8080 ではなく、圧倒的に安価だったモステクノロジー社の 6502 というマイナーなチップでした。この選択が、その後のアップルの独自路線を決定づけたのです。

まだ「パーソナルコンピューター」という名前すらなく、マイクロプロセッサを載せた基板がむき出しの機械をマニアが自作していた時代に、キーボードやテレビディスプレイへのビデオ表示機能、BASIC 言語など、コンピューターとしての機能を一通りそろえて最初から完成した形で提供された彼らのコンピューター――Apple II は、多くのユーザーの心をとらえ、世界的な大ヒット商品となりました。

ホームブリュー・コンピューター・クラブでは、自分が得た知識はすべて公開し、優れた技術はみんなで自由に分かち合うという、いわば原始共産主義にも似たハッカー倫理が支配していました。この考え方のもとで設計された Apple II は、すべての仕様を公開していました。その結果、わずか数年のうちにおびただしい数のアプリケーションソフトと周辺機器が生まれたのです。

しかし、良いことばかりではありませんでした。設計図を公開していたため、Apple II の中身をそっくりコピーした「PineApple」や「Orange」といった名前のパソコンが雨後の筍のように現れ、アップルにとっては悩みの種となったのです。

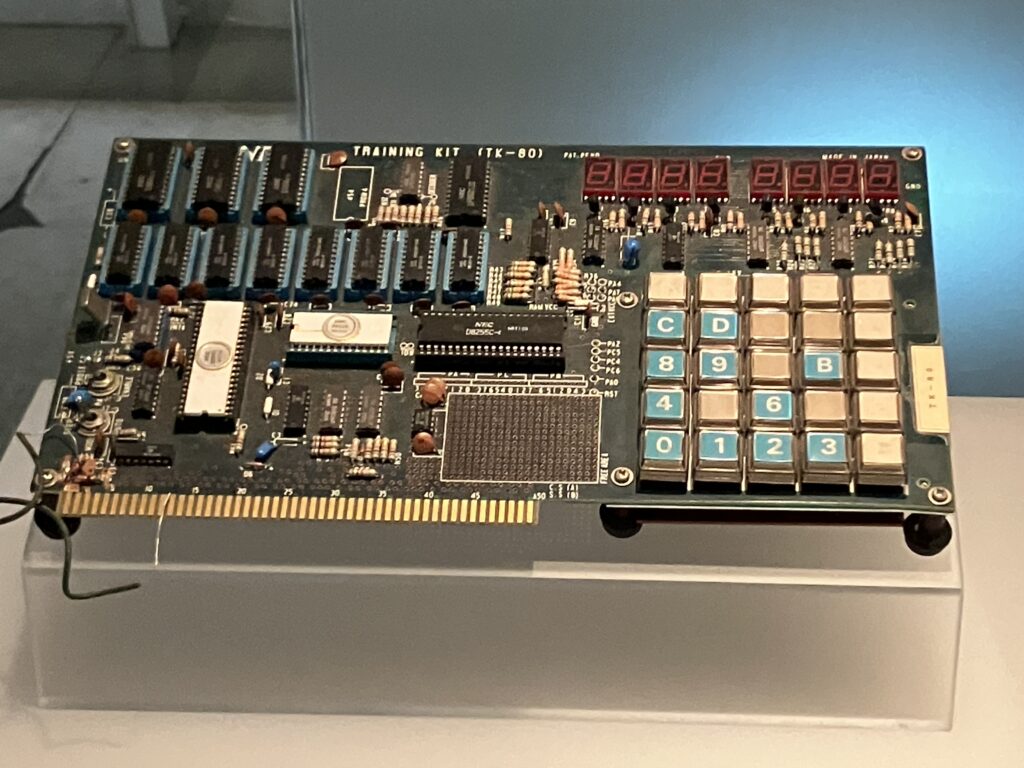

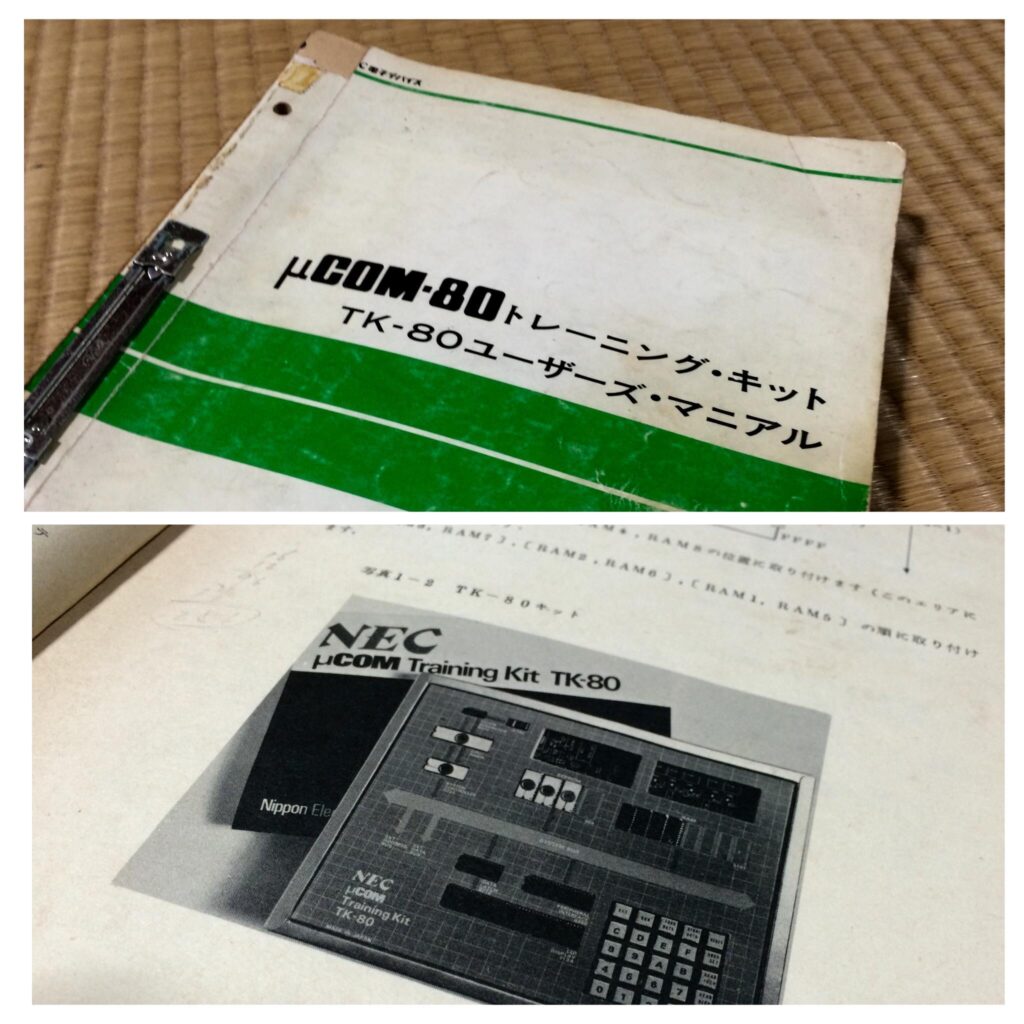

■ 8080トレーニングキット「TK-80」

日本では、1976(昭和51)年に、当時まだほとんど知られておらず、そもそも需要すら存在しなかったマイクロプロセッサというものの需要を掘り起こすため、NECが8080のトレーニングキットを商品化しました。μCOM-80とは、当時NECがインテルからライセンスを受けて製造していた8080の製品名です。CPUやコンデンサなどの部品をプリント基板にはんだ付けして組み立てるキットで、マイコンシステムを開発する企業の技術者などが購入することを想定していました。

キーボード入力、LEDディスプレイ、メモリ、パラレル入出力など、コンピュータの基本的な機能が内蔵されていました。モニタプログラムと呼ばれる簡単なオペレーティングシステムも備えており、マニュアルには回路図やモニタプログラムの機械語の解説も掲載されていました。オーディオカセットのインターフェースも付属しており、ラジカセを接続するとプログラムをカセットテープに保存することもできました。プログラムは、キーボードから「3E 92 D3 FB」などの16進コードを直接入力するという、今から見るときわめて原始的な方法でした。

しかし技術者にとっては、このトレーニングキットはまさにバイブルのような存在であり、このシステムを手本として8080を使ったさまざまな機械が設計されていったのです。

■ 眠れる巨人IBMの参入

その当時、コンピューターの巨人IBMは、パソコンという小動物の動きを静観していました。そんなものは所詮、子どものおもちゃのようなものだと高を括っていたのです。

しかし、Apple II が百万台を超えて普及し、企業の複雑な集計処理にも使える「VisiCalc」という表計算ソフトがヒットすると、事態は変わります。パソコンは、ついにIBMのテリトリーであるビジネス分野にまで進出し始めたのです。

これを受けてIBMは、ようやく重い腰を上げ、ビジネス向けパソコン「IBM-PC」の開発に乗り出しました。これに対しアップルは、巨人の参入を挑戦として受け止め、1981(昭和56)年に「ようこそIBM殿」と題する広告を打ち出して迎え撃ったのでした。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Welcome IBM, Seriously ようこそIBM殿

35年前にコンピューター革命が始まって以来、最も活気に満ちた重要な市場へようこそ。

貴社初のパーソナルコンピューターの発売に、心よりお祝い申し上げます。

パーソナルコンピューターが使われ始めて以来、人々はより良い方法で働き、考え、学び、意思を伝え、余暇を過ごすようになっています。コンピューターを使えることは、急速に読み書きと同じ基礎的技能になりつつあります。

私たちが最初のパーソナルコンピューターを考案したとき、その有用性が理解されさえすれば、世界で1億4,000万人以上の人々が購入してもよいと考えるようになるだろうと予測しました。来年1年だけでも100万人を優に超える人々が、その認識に至ると見積もっています。今後10年間にわたり、パーソナルコンピューターは対数的な成長を続けることでしょう。

このアメリカのテクノロジーを世界に配布するという大きな仕事において、私たちは責任ある競争を期待します。そして、貴社の参入の重大な意義を深く認識するものです。私たちは、仕事を通して個人の生産性を高めることによって社会資本を増大させていると信じているからです。

この重大な任務に、ようこそ。 ― AppleComputer in 1981 -

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

■ IBMのビジネスの方向転換

純血主義を貫いてきたIBMは、これまでハードからソフトまでをすべて自社で開発する「垂直統合型アーキテクチャ」を採用していました。しかし、そのやり方では、コスト面でも開発スピードの面でも、アップルなどの新興パソコンメーカーに太刀打ちできなくなっていきました。

そこでIBMは、従来のプライドを脱ぎ捨て、できるだけ外部のリソースを活用し、技術を開放してサードパーティベンダーが自由に周辺機器やアプリケーションを開発できる「オープンアーキテクチャ」へと舵を切ります。皮肉なことに、これはアップルが採っていた戦略と本質的には同じものでした。

■ 初めてのソフトウエアカンパニーMicrosoft起業

同じ頃、インテルの8080チップを搭載した、MITS社の通信販売型組み立てキット「アルテア8800」が登場しました。コンピューターとしてのハードウェア要素は一通りそろっていましたが、プログラムを組むには、正面パネルに並んだ8個のトグルスイッチを使って2進数の機械語を入力しなければならないという、きわめて前時代的な代物でした。

このアルテアの記事が掲載された『エレクトロニクス』誌を読んだ学生のビル・ゲイツは、パソコンのソフトウェアがビジネスになることを直感し、友人のポール・アレンとともに1975(昭和50)年に会社を設立します。これが、世界で最初の本格的なソフトウェア企業、マイクロソフト誕生の瞬間でした。

彼らの最初の仕事は、アルテア向けのプログラミング言語「BASIC」の開発でした。

アルテアの実機を持っていなかった彼らは、ポール・アレンが大学の大型コンピューター上に8080チップと同じ動作をするエミュレーターを書き、それを使ってビル・ゲイツがアルテア用BASICを開発するという、たいへん手の込んだ方法をとりました。

BASICは、機械語に比べてはるかに英語に近い言語で、コンピューターの内部構造を知らなくてもプログラムを書くことができました。これは当時のパソコンにとって、まさに画期的なことだったのです。

そしてマイクロソフトのBASICは、やがてほとんどのパソコンに搭載され、事実上の業界標準となっていきました。

■ オペレーティングシステムの調達

IBMはパソコン開発にあたり、オペレーティングシステムも外部から調達しようとしていました。オペレーティングシステム(OS)とは、オーケストラにおける指揮者のような存在です。指揮者が演奏者にテンポや強弱を指示して演奏全体をまとめ上げるように、OSはアプリケーションソフトが正しく動くよう、コンピューターの各部を制御し、必要な指令を出します。いわば、ハードウェアとソフトウェアの橋渡し役となる、きわめて重要な基盤ソフトウェアなのです。

現在では、Windows、macOS、Linux、iOS、Androidなどが代表的なオペレーティングシステムとして知られています。

■ 幸運を逃してしまった男

1980(昭和55)年当時、IBMは8ビットCPU向けオペレーティングシステム「CP/M(Control Program for Microcomputers)」で実績を持つ、デジタルリサーチ社に開発を依頼するつもりでした。そこでIBMは、同社に開発を正式に依頼するために訪問しました。

しかし、当時、CP/Mでひと儲けした社長のゲイリー・キルドールは自家用飛行機に熱中しており、テスト飛行のためにIBMとの会合を欠席してしまいます。代わりに対応した妻は、IBMが提示した契約書が会社に不利な内容であることを理由に、署名を拒みました。これによって交渉は頓挫します。

次にIBMが訪ねたのが、マイクロソフトでした。IBMはデジタルリサーチと同じ条件の契約書を提示します。パソコン用BASICの開発経験はあったものの、オペレーティングシステムの開発経験はなかったビル・ゲイツは、この不利な条件を承知の上で契約に署名しました。これが、後に巨大な収益源となるWindows帝国への、最初の一歩となります。

ゲイツはその後、シアトルの小さなソフト開発会社、シアトル・コンピュータ・プロダクツが開発していた、CP/M風のユーザーインターフェースを持つ「86-DOS」を買い取り、それを改良して、Windowsの前身である「MS-DOS(MicroSoft Disk Operating System)」を短期間で完成させました。

パソコン用オペレーティングシステムの種を蒔いたのはキルドールでしたが、収穫を手にしたのはゲイツだったのです。

■ ソフトウェアの台頭

Apple II や IBM-PC などの初期のマイコンには、BASIC というプログラミング言語が標準でバンドルされていました。人々はそれを使って、家計簿や簡単なゲームなどを自作し、動かしていたのです。

しかし、ホビー用途からビジネス分野へと普及が進むにつれて、状況は変わります。会計処理、在庫管理、文書作成、設計、通信――コンピューターは用途ごとにまったく異なる顔を持つ道具へと変貌しました。そしてそれらのプログラムは、もはや素人が簡単に作れるものではなくなっていきました。

そこで転換点となったのが、ソフトウェアを「独立した商品」として扱う発想です。1960年代後半、IBM はハードウェアとソフトウェアを切り離して販売する、いわゆるアンバンドリングを行いました。これにより、ソフトウェアは初めて価格を持ち、市場を持つ存在となります。ここから専門のソフトウェア企業が次々と誕生していきました。

この変化は、単なる商慣行の変更にとどまらず、「コンピューター」という一体の存在を、「機械的な装置」と「プログラム」に分解して捉える発想の転換でもありました。

デカルトは「物質(身体)」と「心(精神)」とを別の実体として考えましたが、コンピューターの世界でもまた、ハードウェアとソフトウェアが分離された存在として意識されるようになったのです。

パソコンが普及すると、ハードウェアは急速にコモディティ化し、利益率は低下していきました。一方で、オペレーティングシステムやアプリケーションソフトは、機種を超えて広く使われるほど価値を増していきます。マイクロソフトに代表されるソフトウェア専業の企業が強大な影響力を持つようになったのです。

■ まとめ

こうして、ようやく「パーソナルコンピューター」というものが誕生しました。しかし当時のパソコンは、操作が難しく、パソコン好きや技術に精通した人々には歓迎されたものの、テレビなどの家電製品のように、誰もが気軽に使えるものではありませんでした。その後、パソコンはより使いやすく、より洗練された姿へと進化しながら、次第に社会の中へと広く浸透していきます。

次回は、「万人が使えるパソコン」を目指して生まれた Macintosh や Windows の物語をお話ししたいと思います。

8080は懐かしいですね。私はNECを購入しましたから、PC-6001から始まり、その後8001を飛び越えて、8801にうつり、NECをやめて自作でDOS/Vへ。まだ8801は、本体・ディスプレイを物置に入れていますよ。処分しなければ・・・。