▶オープンソースと林檎の木(高25期 廣瀬隆夫)

SNSやGoogle検索、Amazonや楽天などのネットショッピング、ネットバンキングなど、インターネット上のサービスは私たちの生活になくてはならないものになりました。そのインターネットを動かしている主要なソフトウエアの多くは、オープンソー スと呼ばれる誰でも自由にコピーして使うことが出来る無料のソフトウエアです。今回は、少し専門的なコンピュータの話になりますが、このオープンソースについてお話をします。

オープンソースとは、ソースが公開されているという意味です。ソースと言ってもトンカツソースのソースでなく、パソコンのプログラムのソースコードのことです。ソースコードはパソコンを動かす手順が書かれた設計書で、人間が理解しやすい言語で書かれていて、それを読めば、どのようにパソコンが動いているかを理解することができます。

【ソースコードの例 じゃんけんのプログラム】

◆ ◆ ◆

hands = ["グー", "チョキ", "パー"]

print("じゃんけんをしましょう!")

print("1: グー 2: チョキ 3: パー")

user_choice = int(input("あなたの手を選んでください(1〜3): ")) - 1

if 0 <= user_choice <= 2:

user_hand = hands[user_choice]

computer_hand = random.choice(hands)

print(f"あなた: {user_hand}, コンピューター: {computer_hand}")

if user_hand == computer_hand:

print("あいこ!")

elif (user_hand == "グー" and computer_hand == "チョキ") or \

(user_hand == "チョキ" and computer_hand == "パー") or \

(user_hand == "パー" and computer_hand == "グー"):

print("あなたの勝ち!")

else:

print("あなたの負け…")

else:

print("1〜3の数字を入力してください!")

◆ ◆ ◆

ソフトウエア設計書であるソースコードは、本来は秘密にしておくものですが、これを誰にでも公開してしまうというのですから驚きです。なぜ、そのようなことができるのでしょうか。

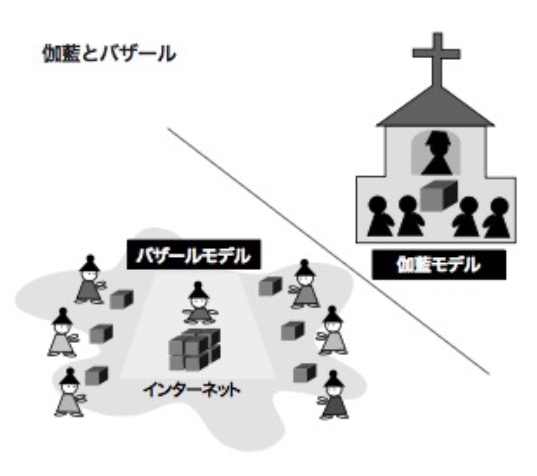

この開発手法は、エリック・レイモンドという人が1997年に「伽藍とバザー ル」という文書にまとめてインターネットに公開したことで有名になりました。レイモンドは、閉じられた場所で企業などが組織的に開発するスタイルを「伽藍モデル」、市場のような場所に自由に集まり誰もが好き勝手に協力しながら進める開発スタイルを「バザールモデル」と名付けました。オープンソースはこのスタイルで開発されています。

インターネットを使っている人たちの中には純粋にパソコンの仕組みを調べたりプログラムを組むのが飯より好きなプログラマも多いのです。お金を稼ぐために働くより、自分たちの興味や知的好奇心を満たすために働きたい、と言う全く新しい考え方を持った人たちです。

世界で最も大きなソフトウエア会社のプログラマを合わせても数万人規模ですが、オープンソースに携わるボランティアの協力者は全世界で数百万人もいると言われています。企業や研究所に席を置いていても、仕事とは別に手弁当で開発が進めていることが多いのです。そのためソフトウエアの開発費は一切かかりません。

オープンソースで開発したプログラムをパッケージにして売ることはできませんが、開発されたプログラムを使ってサービスを提供したり製品に添付してビジネスを行うことは許されています。さくらインターネットというレンタルサーバーの会社は、サービスとしてオープンソースのWordpressを無料で提供しています。これがソースコードを公開できプログラムの価格を無料にできる大きな理由です。

オープンソースの理解を深めるために分りやすい寓話を一つご紹介します。

昔々、林檎という果物を誰も知らない村がありました。ある時、二人の兄弟が山に遊びに行きました。 二人は偶然、野生の林檎の木を見つけました。始めて口にした林檎は、今まで食べたことのない甘酸っ ぱくて美味しい味がしました。二人の兄弟は、小さな林檎の木を1本ずつ家に持ち帰って育てることにしました。

兄は林檎の木の周りに厳重な柵を作って、村人の 立ち入りを禁止して一人で育てました。肥料をたっ ぷり与えて丹精して育てた甲斐があって、何年かすると大きな美味しい林檎の実をたくさん収穫できました。兄は、その林檎を村人たちに売ると、すぐに大評判になり、大儲けをしました。

弟は、道端の誰でも実がとれるところに林檎の木を植えました。他に仕事を持っていましたので、兄のような手厚い世話は出来ませんでしたが、林檎が好きな弟は、時間の合間を見て、一生懸命育てました。実がなるまでに時間は、かかりましたが、それなりに美味しい林檎がなりました。しばらくすると、木の周りには小さな林檎の木が生えてきました。弟は、近所の人たちと一緒に育てたら、もっと楽しいと思い、みんなに林檎の木を分けることにしました。林檎の木のそばには、次のような立て札を立てました。

「この木は、「オープン林檎」と呼んでください。 どなたでも、ご自由にお持ちいただいて結構です。 しかし、この林檎の木は他の人にも分けてください。そして、育て方も教えてあげてください。決して独り占めしないでください。それから、林檎の木の近くには、これと同じ立て札を立ててください。」

何年かすると、弟が分けた「オープン林檎」の木は色々な所に植えられて増えていきました。それぞれの木には、弟の林檎の木と同じ立て札が立ててありました。ご近所同士で林檎の木の育て方を教えあったり、肥料のやり方を工夫したりして林檎の木はどんどん増えていきました。弟は、林檎の品種改良をしたり、立て札を作ったり、育て方を教えたりして生計を立てました。村人たちは自分で育てた林檎を食べて幸せに暮らしました。

兄の林檎はどうなったのでしょうか。弟の林檎の木が増えてから、一時期、売上は減りましたが、 売上を増やすために林檎ジュースなどの新商品を開発し、従業員も増やして本格的に林檎会社を始めました。しかし、林檎の木の育て方やジュースの作り方は企業秘密にして、相変わらず村人たちには教えませんでした。兄の会社では、林檎の木が大きくなりすぎて、変な虫が付くようになり、それが悩みの種になりました。しばらくすると、兄も過労が原因で病気になってしまい、木の世話をする人がいなくなって林檎の木は枯れてしまいました。

みんなが便利に使っているインターネットは、情報はできるだけ公開してみんなで使おうというオープンソースの考えが根底にあります。権利を主張して一部の人が情報を独占してしまうことは、インターネット本来の考えに反しています。そして、たくさんのボランティアによって支えられていることに感謝する必要があります。

このホームページの作成ツールであるWordPress は代表的なオープンソースのソフトウェアで、世界中のボランティアの開発者たちの分散型コミュニティによってつくられています。WordPress は代表的なオープンソースであるGPLというライセンスで守られています。 GPL (GNU General Public License)の考え方はこのようなものです。

・ユーザーは、目的を問わず自由にプログラムを使用することができます。

・ユーザーは、ソースコードを入手することができます。

・プログラムがどのように動作しているか研究することができます。

・ユーザーは、プログラムを改良することができます。

・プログラムは必要に応じて修正を加え、新しい機能を採り入れることができます。

・ユーザーは、身近な人を助けられるようにコピーを再頒布しなければいけません。

・コミュニティ全体がその恩恵を受けられるよう改良点を公表しなければいけません。

世界のインターネットユーザーは 55億人 で、世界人口の 69% にあたるとされています。インターネットが短期間にこれだけ普及した理由はオープンソースと言っても過言ではありません。人類が生み出した知恵の集大成とも言える素晴らしい考え方とそれが生み出したインターネットを人類の希望の一つとして、ずっと維持していきたいものです。

【参考文献】

違法コピーするより、自由なソフトウェアを使おう!!

http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/copyfree.htm

高 29期卒業の廣川裕司といいます。ここ10年ほど

レッドハット、ミドクラ、ホートンワークスなど

OSS会社での営業活動に勤しんでいます。

OSSの考え方(いいことはシェア)について

非常に分かりやすお話をシェア頂きまして有難うございます。

Facebookでも友人に登録させていただいております高25期の廣瀬です。OSSの大御所である廣川さんから、このようなコメントをいただけたことを、大変に光栄に思います。私はOSSのシェアという考え方が大好きで、横高の同窓生にも知っていただくために、この文章を書きました。これからも、他のITについての話題も少しづつ載せていこうと考えています。以前、横高で廣川さんが在校生向けに話された内容も非常に興味深いものでした。この記恩ヶ丘HPに載せてもさしつかえないコンテンツがありましたらお送りください。今後とも、よろしくお願いいたします。

こういうつながりが良いですね。

記恩ヶ丘の会のメンバーは、弟の林檎の木のようにオープンでいきたいですね。兄のやり方は、長続きしないと思います。