▶昭和のラジオ・テレビ物語:第12話 最終話(昭和100年6月 高22期 高橋揚一)

【そっくりショー】

『そっくりショー』は視聴者から推薦された5人の出演者が著名人とのそっくり具合を競い合う番組。チャンピオン大会で優勝するとヨーロッパ旅行と賞金が与えられた。

初代司会者は小野栄一。芸人には似つかわしくない美少年の風貌だった。美空ひばりや灰田勝彦のものまねが得意なものまね芸人。近年の歌まねにありがちな長々と曲を歌い続けることはせずに、ワンフレーズをさらっと歌うのがものまねの極意との持論を通していた。異色の芸人だったのかも知れない。

昭和99年7月から始めた「昭和のラジオ・テレビ物語」は昭和100年6月でまる1年となったので今回が最終回。最後に異色の芸人を集めてみることにする。

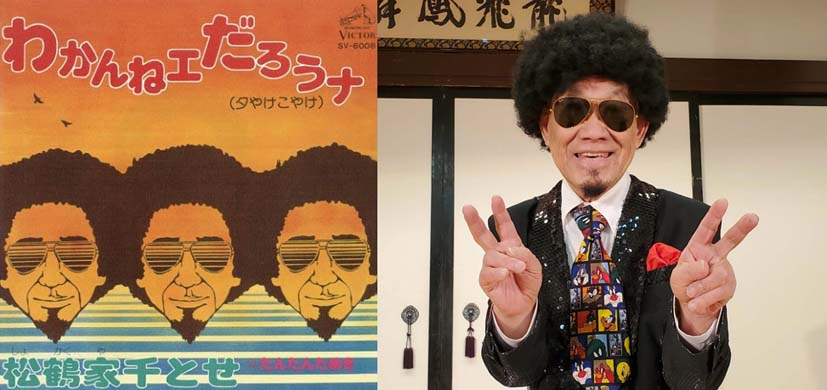

まずは軽く、松鶴家千とせ。もともとは松鶴家千とせ&宮田羊かんの漫才コンビでNHK漫才コンクールで頭角を現わしたが、解散して漫談家となった。

♬オレが昔夕焼けだった頃 弟は小焼けだった 父さんが胸焼けで 母さんがしもやけだった わかるかなぁ わかんねぇだろうなぁ~ イェーイ♬

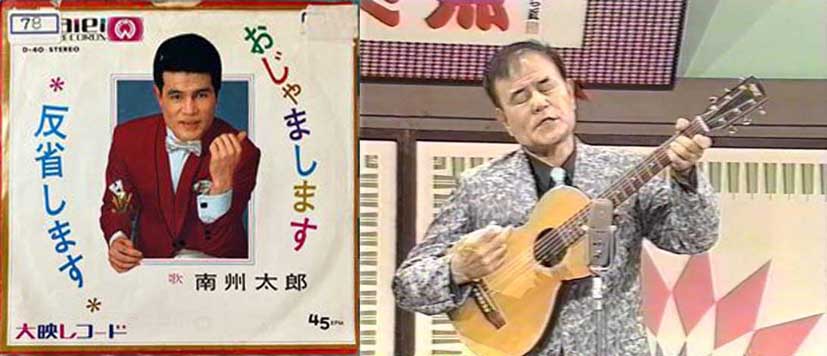

南州太郎は、無愛想な雰囲気で変な男として登場。突然「おじゃまします」と高い鼻声で始まって、より変な度合いが増した。若干訛りのある口調でギターをつま弾きながら「~いい歌がありました。一連の古賀メロディで、影を慕いて」 ♬ま~だまだほかにもいい歌がありました♬ ここで大爆笑。「忘れてはならない歌です。酒は涙かため息か」 ♬さ~て 次にいきましょうか♬ と続く。

嘉門達夫はもっと激しいタイプ。 ♬かつお風味のふんどし♬ ♬人生ひつじメーメーひつじ メーリさんの楽ありゃ苦もあるさ♬

このほか、ドイツ人芸人H・フォン・タクトのギター漫談もとぼけた雰囲気。面白いのか面白くないのか、その基準からかけ離れた異色中の異色の芸で人気があったのかなかったのか不思議な存在だった。

面白いのか面白くないのかという点では初代林家三平の右に出る者はいない。七代目林家正蔵の長男として生まれる。「どうもすみません」や笑いを催促する仕草などは父親から受け継いだギャグで当人のオリジナルではない。一度だけ古典を見たことがあるが、ちゃんとした落語だった。そういうこともできるが普段は歌を1曲歌いながら即興で演じきってしまう。小川知子の「初恋の人」を歌いながらの一席は面白いのか面白くないのかわからないが印象深い。

それより異色なのが背後でアコーディオンを弾いている小倉義雄。三平が何を言ってもからかっても絶対に笑わない。もとは歌声喫茶で演奏していたらしい。

さらに異色は弟子の林家ペーと林家パー子だろうか。林家ペーの漫談は大笑いできる。「青山学院… 私の母校です」「受かってればね」「今笑った人は立教以上」

ピンクの服で大相撲観戦する夫婦の姿自体が以前よく見られたが面白いのか面白くないのかわからない異色のパフォーマンスだったのかも知れない。

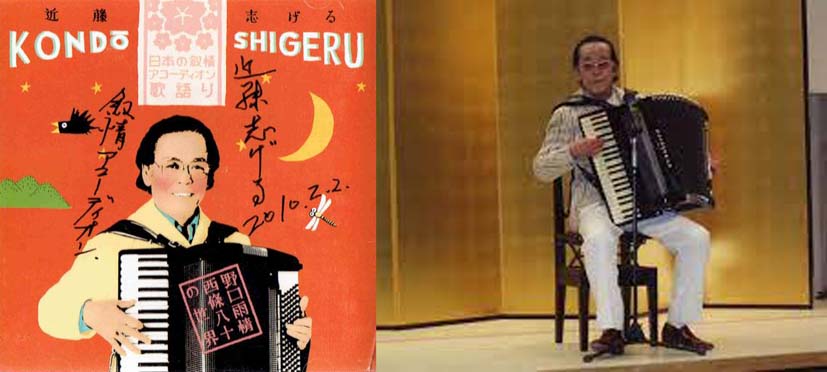

究極の異色はアコーディオン漫談の近藤志げる。漫談というより寄席の高座で単にアコーディオンを弾きながら歌を歌うだけ。昔の童謡や唱歌を得意として笑いよりも郷愁を誘う芸に徹してきた。

では最後に近藤の愛した野口雨情作詞・中山晋平作曲の「雨降りお月」。この曲は1番の「雨降りお月さん」と2番の「雲の蔭」を繋ぎ合わせた異色の曲で近藤自身の歌と演奏ではないが、最終話のしめくくりとしてはいだしょうこの澄んだ歌声をお届けする。

南洲太郎のこのネタに目を付けるとはさすがですね。私の一押しもこれで、何度見ても大笑いします。古いところでは牧野周一の漫談。息子(宇野功芳)がクラッシクの評論家になったように、牧野は大変なレコード蒐集家だったそう。新しいところでは、ドリフの「サウナで入れ墨比べ」と加藤茶の「牛乳CM撮り」、そしてモノマネ松村の「阪神岡田もの」などですが、これは昭和ではないかな。

話は昭和の時代劇に飛びますが、贔屓は片岡千恵蔵。主役級では市川歌右衛門、月形龍之介、大友柳太郎、近衛十四郎らもいます。脇役では黒川弥太郎・三島雅夫・薄田研二・山形勲・加賀邦男・安倍九州男・吉田義夫・徳大寺伸・品川隆二・杉狂児・堺俊二ら、全員の顔と名前が一致します。若手では大川橋蔵と東千代之介、二人はジャニーズですね。里見浩太朗はその次の世代。これ位にしておきます。

近衛十四郎、品川隆二は素浪人月影兵庫、焼津の半次ですね。