▶デジタル進化論「第四話 より小さくより速く 世界を変えた小さな石」(高25期 廣瀬隆夫)

【デジタル進化論】

第一話 デジタルって何? 第二話 どうしてコンピューターができたのか?

第三話 大型コンピュータの君臨 第四話 より小さくより速く世界を変えた小さな石

第五話 パソコンの誕生 第六話 万人が使えるコンピュータへ

第七話 スマートフォンへの飛躍 第八話 インターネットという革命

第九話 メディアを変えるSNS 第十話 情報セキュリティという頭の痛い問題

これまで、コンピューターがどのような道筋をたどり、「メインフレーム」と呼ばれる存在にまで発展してきたのかを見てきました。トランジスタという画期的な素子を採用したことで、コンピューターは性能を飛躍的に向上させながら、同時に小型化を遂げていきます。その進化のスピードは、それまでの常識をはるかに超えるものでした。

■ トランジスタの発明

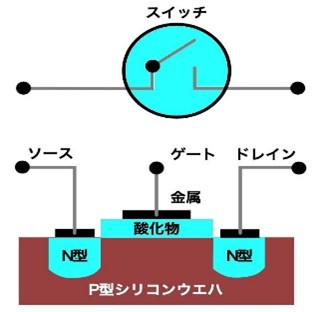

科学技術の進歩には、ときに突然のブレークスルーが起こります。電話で知られるAT&Tベル研究所では、1948(昭和23)年、ショックレーらによってトランジスタが発明されました。これは、科学技術史に残る革命的なスイッチング素子です。地球上に豊富に存在するシリコンを用い、異なる性質を持つ半導体をサンドイッチ状に重ねるという比較的単純な構造によって、リレーや真空管に代わるスイッチ機能を実現しました。

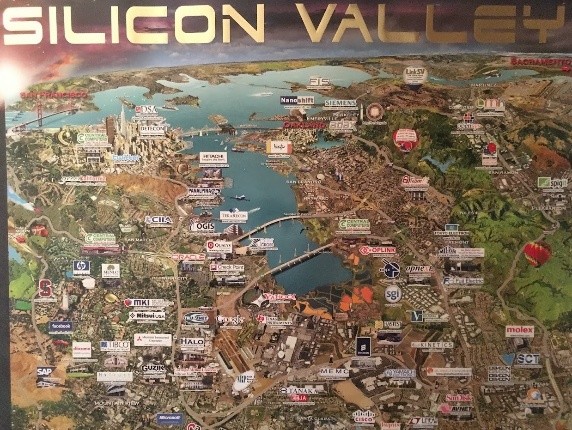

アップルやGoogleが本社を構えるサンフランシスコ近郊のシリコンバレーは、もともとは岩が多く、農業にはあまり向かない土地でした。しかし、トランジスタの発明を契機に、半導体産業が集積し、一躍世界的に知られる存在となります。トランジスタの材料であるシリコンは、花崗岩と同じく石を主成分とする硬い物質で、非常に丈夫です。そのため、真空管のようにフィラメントが切れる心配もなく、発熱して光を放ち、蛾が集まってくることもありません。

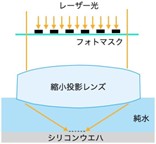

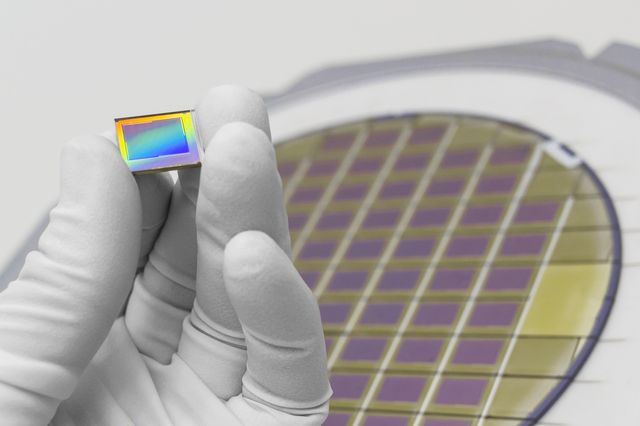

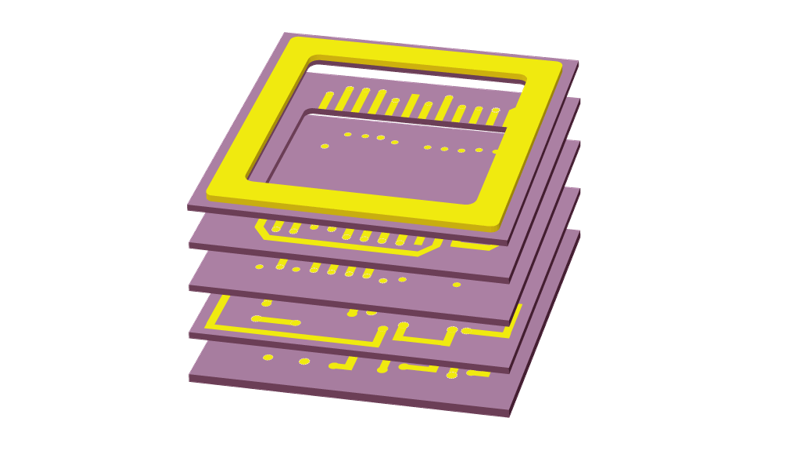

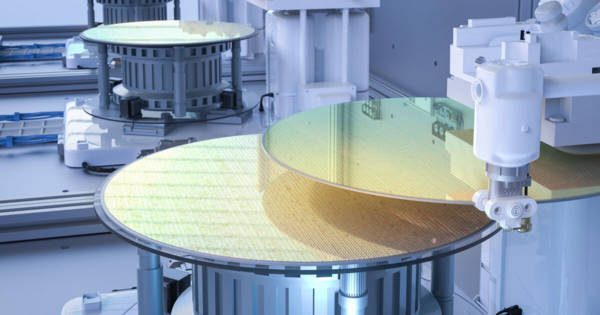

トランジスタの大きな利点は、ウエハと呼ばれるシリコンの薄い板の上に、設計図に基づいたパターンを光で転写し、回路を作り込める点にあります。印刷物と同様に、一度版を作ってしまえば、判で押したように同じ回路を大量に生産することができます。さらに、その回路を繰り返し配置することで集積度を高め、性能や記憶容量を指数関数的に向上させることが可能になりました。このように、多数のトランジスタを一つの基板上に集めた素子は、集積回路、すなわちIC(Integrated Circuit)と呼ばれています。

大量生産に向いている半導体は、コンピューターだけでなく、信号を増幅する働きもあったためラジオ、テレビを始め、様々な電子機器に使われました。この発明が近代文明の礎を築いたと言っても過言ではありません。

■ 「8人の反逆者」とインテル社の設立

トランジスタの発明により、バーディーン、ブラッテンとともにノーベル賞を受賞したウィリアム・ショックレーは、AT&Tベル研究所を離れ、1956(昭和31)年にカリフォルニアでショックレー半導体研究所(Shockley Semiconductor Laboratory)を設立しました。しかし、彼の独善的とも言われる経営姿勢は研究スタッフとの軋轢を深めていきます。1957(昭和32)年、ショックレーがシリコンを用いた半導体研究からの転換を決めたことをきっかけに、主要な研究者8人が集団で離脱しました。彼らは自らを「八人の反逆者(Traitorous Eight)」と呼び、スピンアウトしてフェアチャイルド・セミコンダクター社を創業します。

この8人の中には、後にAMD社を創業するジェリー・サンダース、そして1968(昭和43)年にインテル社を立ち上げるロバート・ノイスとゴードン・ムーアも含まれていました。ここから数多くの半導体企業が連鎖的に生まれ、まさに半導体産業の「ビッグバン」が始まったのです。この一連の出来事こそが、カリフォルニアにシリコンバレーと呼ばれる企業集積地が形成される大きなきっかけとなりました。

■ 最初のマイクロプロセッサーは電卓用

インテル社は、何百個ものトランジスタを一枚の基板上に搭載できる集積回路技術を応用し、半導体メモリなどの製造を行っていました。しかし、量産を得意とする日本や韓国の企業が台頭すると、価格や品質の面で次第に太刀打ちできなくなり、新たな事業の柱を模索する必要に迫られます。

当時は、シャープやカシオだけでなく、キヤノンやソニーをはじめとする多くの企業が、後に「電卓」と呼ばれる電子式卓上計算機の開発にしのぎを削っていました。初期の製品は、ひと抱えもある大きさで、価格も20万~30万円という高価なオールトランジスタ式の計算機でした。 1967(昭和42)年にソニーが製品化したSOBAX ICC-500は、重量が6.3kg、価格が26万円でした。

こうした電卓ブームの中で登場した日本の新興企業が、ビジコン社です。もともとは機械式の手回し計算機を製造していた同社は、電子化による小型・軽量化と価格競争が激化する中、他社よりも高性能で安価な計算機を実現するため、コンピューター技術に着目しました。

ビジコン社は、大型コンピューターのようにプログラムを書き換えることで機能を拡張できる、汎用的な電卓用集積回路の開発をインテル社に依頼します。これが、後にマイクロプロセッサー、すなわちCPUの誕生へとつながる発端となりました。

当時のインテル社は、従業員数が数十人規模のスタートアップ企業に過ぎませんでした。一方、ビジコン社はその十倍以上となる四百~五百人の社員を抱える中堅企業であり、立場としては発注側の日本企業の方がはるかに優位だったのです。

■ 日立のMOS-LSI電卓 ELCA 24

1969(昭和44)年に発売された 電卓専用に開発されたMOS-LSIを使った電卓。世界で最初に「オートシフト機構」を採用しました。また、14桁の数字を14桁で割った時14桁の答えを出すことが可能な、3レジスター方式を採用していました。280(W)×360(D)×124(H)mm。5.3Kg。225,000円。電卓の開発競争は激化していました。

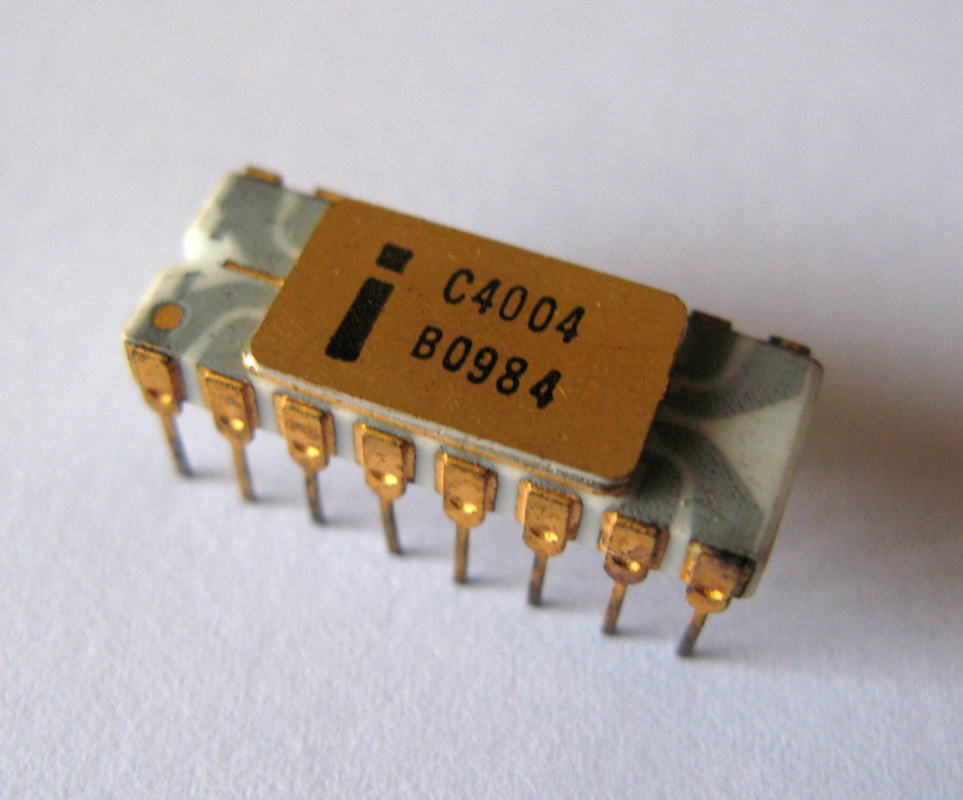

■ intel4004という最初の4ビットCPU完成

一つのチップにプログラムを内蔵させることで、すべての電卓機能に対応させるという発想は、ビジコン社が提示したものでした。しかし、その構想を実際の製品として結実させたのはインテル社でした。その設計には、ビジコン社から派遣された日本の若きエンジニア、嶋正利氏が深く関わっていました。

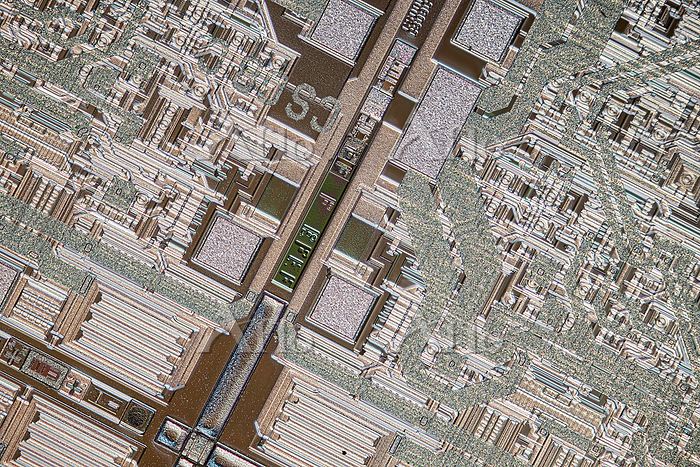

嶋氏は、インテルのフェデリコ・ファジン、テッド・ホフらと協力し、1971(昭和46)年に世界初のマイクロプロセッサーである「Intel 4004」を完成させました。これにより、計算機の心臓部を一つの半導体チップに収めるという概念が現実のものとなり、コンピューターの歴史は新たな段階へと踏み出したのです。

ビジコン社は、世界初のマイクロプロセッサ「Intel 4004」を搭載した141-PFを1971(昭和46)年に発売。プリンター付き卓上計算機で、当時の高価な電卓市場において、12,800円という破格の値段で提供されました。

■ CPUに嶋氏の家紋

嶋正利氏は、Intel 4004の開発を終えた後にビジコン社を退職し、いったんリコーへ転職します。しかしその才能を高く評価していた、当時インテルのCEOであったロバート・ノイスにスカウトされ、1972(昭和47)年にインテルへ移籍しました。

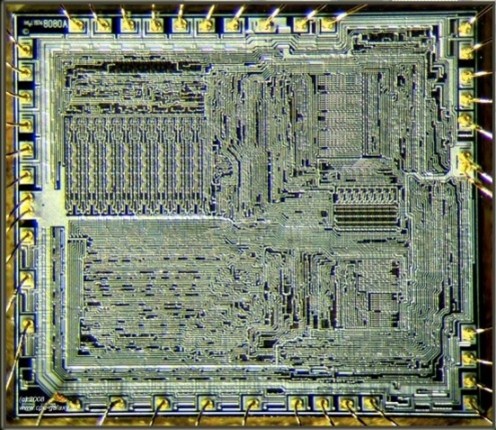

嶋氏は、その後に開発された8ビットCPU「Intel 8080」において、当初から主任設計者を務めます。4004で培った経験を生かし、8080のロジック設計の大部分を、ほぼ一人で組み上げたとされています。8080は、1974(昭和49)年2月にアメリカ合衆国フィラデルフィアにて開催された国際固体素子回路会議 (ISSCC) で発表されました。

完成した8080のチップパターンの片隅には、嶋氏の家紋である「丸に三つ引き」が密かに刻まれていました。それは、後にパーソナルコンピューター時代を切り開くCPUに残された、日本人技術者の静かな署名でもあったのです。出展:https://www.cpu-galaxy.at/Index.htm

■ 日本の伝統技術が最先端産業を支える

マイクロプロセッサーは、精密に加工されたシリコンウエハー上に作られていますが、この状態のままでは外部からの湿気や光、機械的な衝撃に極めて弱く、産業用途で使うことはできませんでした。そのため、半導体を保護するための堅牢なパッケージが不可欠でした。

トランジスタや集積回路の電気的特性を損なうことなく、湿気や光を遮断できたのが、日本の焼き物の技術を応用したセラミックパッケージです。この技術によって、集積回路は信頼性を大きく高め、初めて幅広い用途で実用化されるようになったと言っても過言ではありません。

京セラは、このセラミックパッケージの分野で半導体産業に大きく貢献しました。同社の初期ロゴは、京セラの「K」をセラミックスの「C」が包み込む形をしており、半導体を守るセラミックパッケージそのものを象徴するデザインとなっていました。

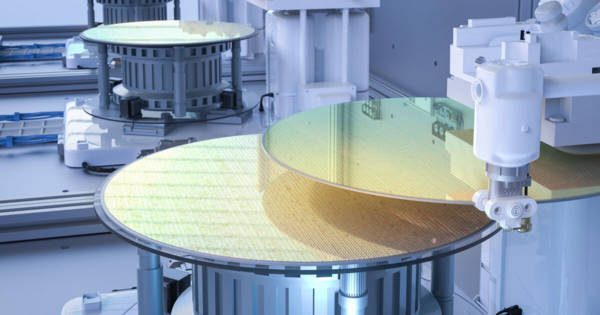

■ コンピューターがコンピューターを作る工場

半導体は、微細な塵すら許されない精緻なクリーンルームの中で製造されています。その半導体製造装置において、日本企業は世界市場のおよそ3割を占め、米国に次ぐ世界第2位のシェアを誇っています。

東京エレクトロン、SCREEN、ディスコ、アドバンテストなどは、その代表的なメーカーです。興味深いことに、SCREENは印刷の技術を、ディスコは砥石メーカーとして培った研磨技術を起点に、半導体製造装置の分野へと参入しました。

現在の半導体工場では、人の姿はほとんど見られず、多くの工程をロボットが担っています。コンピューターによって制御された装置が、コンピューターの心臓部を作り出す――そこには、かつて夢想された未来社会を思わせる光景が広がっています。

■曽呂利新左衛門の逸話とマイクロプロセッサーの快進撃

この後、CPUは驚異的なスピードで性能を向上させていきます。その「倍々ゲーム」の背景には、2進数という単純で強力な仕組みが隠されています。

・・・・・

ある日、豊臣秀吉は、長年患っていた難病を治してくれたお礼に、曽呂利新左衛門(そろりしんざえもん)に「褒美は何が欲しいか?」と尋ねました。新左衛門は、「初日は米粒を一粒、二日目は二粒、三日目は四粒というように、毎日、前の日の二倍の米粒を百日間だけ、いただきたいと存じます」と答えました。これを聞いた秀吉は、「その程度の褒美なら、たやすいものじゃ!」と安請け合いしました。

ところが日を追うごとに米粒の数は急激に増え、やがて新左衛門の米蔵に入りきらない量となります。最終的には二の百乗、日本中の米蔵を集めても足りないほどになることが分かり、秀吉はその知恵者ぶりに脱帽した――そんな逸話が残っています。

・・・・・

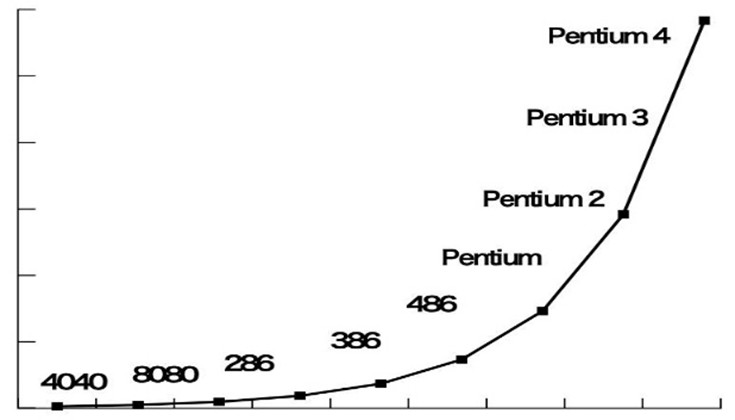

CPUの世界でも、まったく同じことが現実に起きています。インテルのCEOであったゴードン・ムーアは、シリコンウエハー上のトランジスタの数は2年ごとに2倍になるという経験則を「ムーアの法則」として提唱しました。

最初のIntel 4004に搭載されていたトランジスタ数は、わずか2,000個足らずでした。しかし、ムーアの法則に従って集積化が進み、現代の最新CPUでは、数百億個、さらには数兆個ものトランジスタが一つのチップに詰め込まれています。

1971(昭和46)年に発表されたIntel 4004は4ビットのCPUでしたが、その後、4040、8080、8086、80286、386、486、Pentium、Pentium II、Pentium III、Pentium 4へと進化を重ね、2025(令和7)年の現在では64ビットCPUが当たり前になりました。その発展のスピードは、まさに驚異的と言えるでしょう。

このCPUを心臓部として採用したことで、コンピューターは急速に小型化し、同時に飛躍的な高性能化を遂げていきました。こうして、かつては部屋を占領していた計算機は、やがて机の上へ、そして私たちの手のひらへと収まる存在になっていったのです。

■ まとめ

石から作られたトランジスタを集積したマイクロプロセッサーの誕生によって、かつては国家や大企業だけの所有物だったコンピューターは、私たち一人ひとりが使える身近な存在へと姿を変えていきます。

次回はいよいよ、パーソナルコンピューターの元祖が登場します。どうぞお楽しみに。