▶デジタル進化論「第6話 万人が使えるパソコンの登場」(高25期 廣瀬隆夫)

【デジタル進化論】

第一話 デジタルって何? 第二話 どうしてコンピューターができたのか?

第三話 大型コンピュータの君臨 第四話 より小さくより速く世界を変えた小さな石

第五話 パソコンの誕生 第六話 万人が使えるコンピュータへ

第七話 スマートフォンへの飛躍 第八話 インターネットという革命

第九話 メディアを変えるSNS 第十話 情報セキュリティという頭の痛い問題

初期のパソコンは操作が難しく、普通の人が気軽に使いこなせるものではありませんでした。しかしその後、パソコンは次第に使いやすく、洗練されたものへと進化していきます。今回は、パソコンがMacintoshやWindowsへと発展していく過程をたどってみたいと思います。

■ IBM-PC互換機ビジネスが始まる

巨人IBMが1981(昭和56)年に開発したパソコンIBM-PCは、その圧倒的なネームバリュー、オフィス用途に適した落ち着いたデザイン、そして安定した性能によって広く受け入れられ、瞬く間にパソコン市場を席巻しました。「ようこそ、IBM殿」と自信満々に迎えたアップルも、この流れの中で後退を余儀なくされました。

IBM-PCに使われている部品はどこからでも入手可能で、システムの仕様も公開されていました。そのため、この規格に沿ったパソコンを製造・販売する新規参入企業が次々と現れ、やがてパソコンの世界には「IBM-PC互換機」という新たなビジネスが形成されていきました。Compaq、Dell、Gateway2000、エイサー、サムスン、レノボや日本のメーカーの富士通、東芝、日立、シャープ、ソニーなどが次々に参入しました。「IBM-PC互換機」は日本ではDOS/Vと呼ばれていました。 NECは、PC-9800シリーズで日本市場をほぼ独占していたため、当初はIBM互換機ビジネスに乗りませんでした。

この構図は、今日のAndroidベースのスマートフォン市場にも似ています。NTTドコモなどの通信事業者は、ソニー、シャープ、サムスンといったメーカーから端末を仕入れて販売しています。スマートフォン自体は安く売っても、何千万台もの端末が通信回線を利用することで、通信料という形で安定した収益を確保できるからです。

ところがIBM-PCの創業者のIBMは、互換機ビジネスの中にそのような「継続的に自社が儲かる仕組み」を組み込むことができませんでした。結果として莫大な利益を得たのは、心臓部であるCPUを供給するインテルと、オペレーティングシステムの販売権を持つマイクロソフトだけでした。この二強はWinTelと呼ばれていました。中国や台湾の安価なIBM-PC互換機が市場にあふれると、IBMは価格競争で太刀打ちできなくなり、最終的に自らのパソコン事業を中国のメーカー、レノボに売却することになるのです。

■ 使いにくいパソコン

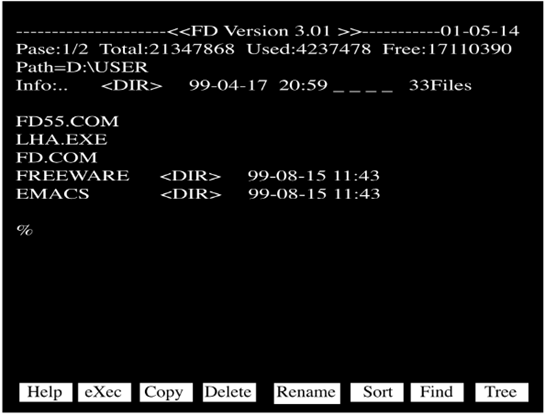

普及し始めたMS-DOS搭載のパソコンは、技術者やゲームマニアには歓迎されましたが、これからパソコンを使い始めようというデジタルに縁のなかった多くの人々にとっては、悪夢のような存在でした。

電源を入れると、黒い画面に意味の分からない呪文のような文字が点滅し、キーボードから打ち込まれる命令をひたすら待っている――そんな不親切な機械だったのです。パソコンを動かす命令を知らなければ、ファイルの中身を見たり、書類を印刷したりといった簡単なことすらできませんでした。

文字を打ち込んで操作するため、これはキャラクタ・ベース・ユーザー・インターフェース(CUI)と呼ばれていました。そしてこの頃から、難しいパソコンの操作を勉強するための解説本が書店に並ぶようになったのです。

■ ポインティング・デバイス「マウス」の発明

一方、大学や研究機関などのアカデミックな世界では、「使いやすいコンピュータ」の実現を目指して、ユーザー・インターフェースの研究が盛んに行われていました。当時は東西冷戦のさなかであり、潤沢な国家予算を持つアメリカ国防総省の資金が、こうした研究にも投入されていたのです。

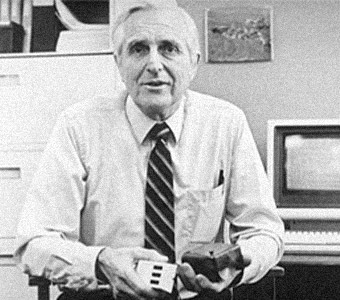

第二次世界大戦でアメリカ海軍のレーダー技術者であったダグラス・エンゲルバートは、「コンピュータは、会社や政府の仕事を助ける道具ではなく、個人の仕事を助ける道具であるべきだ」と考えていました。

エンゲルバートは、後のインターネットで使われるハイパーリンクの概念や、現在では当たり前となっている、ひとつの画面に複数のウィンドウを重ねて表示するオーバーラップ・ウィンドウなど、数々の画期的な発明を行いました。その中でも、現在のパソコンに最も大きな影響を与えたのが、絵(アイコン)をクリックして操作するというグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の発想でした。

当時のパソコンは、QWERTYキーボードがほぼ唯一の入力手段でした。QWERTYとは、キーボード左上のアルファベットを順に読んだ文字列のことで、この配列は機械式タイプライターの時代から使われていました。印字ヘッドの絡み合いを防ぐために、あえて打ちにくい配置にしたものだと言われています。

これまで多くの人がキーボード配列の改良を試みてきましたが、コンピュータ業界はQWERTYを捨てることができず、現在に至るまでこの配列が使われ続けています。画面上のポインタを動かすためには、矢印のマークがついたカーソルキーを操作する必要がありました。

エンゲルバートの研究は、こうした使いにくいQWERTYキーボードやカーソルキーに代わる入力装置を開発することでした。その成果として、1967(昭和42)年に発明されたのが、形がネズミに似ていたことから後に「マウス」と呼ばれるようになるポインティング・デバイスです。本体を手に持って机の上を水平に動かすことで、二次元の移動量をコンピュータに伝えることができました。まるで手で画面上の書類に触れて動かすかのような操作環境が、初めて実現したのです。

エンゲルバートが考案した最初の入力装置は、右手にマウス、左手にコードを入力する五つのキーを備え、まるで飛行機のコックピットの操縦桿のように物々しいものでした。

■ パソコンの元祖 ALTO(アルト)

その頃、アメリカのゼロックス社は、コンピュータ技術の研究開発を行うため、1970年にパロアルト研究所(Palo Alto Research Center:PARC)をシリコンバレーに開設しました。この研究所が設立された背景には、パソコンが普及すれば画面上で処理が完結し、紙に印刷しなくなってゼロックスのコピー機が売れなくなるのではないか、という危機感がありました。

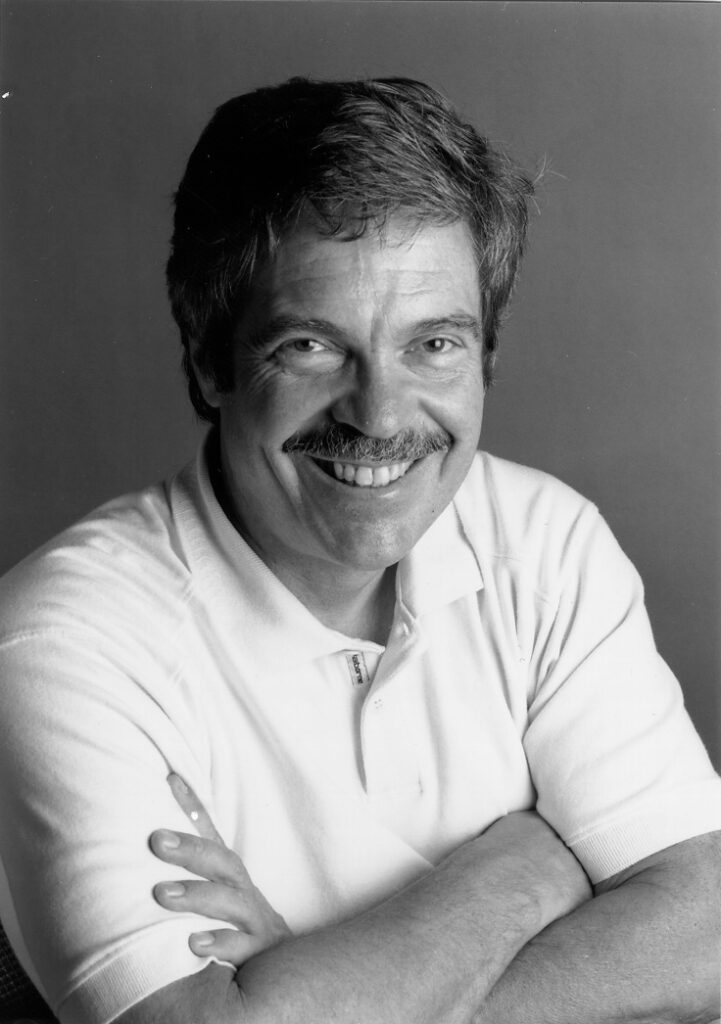

この研究所には、世界中から一流のサイエンティストやエンジニアが集められました。その中に、「パソコンの父」とも呼ばれるアラン・ケイという、きわめてユニークな人物がいました。三歳で文字を読み始め、小学校入学までに二百冊以上の本を読んでいたという早熟の天才で、彼は「パーソナル・コンピュータ」という概念を最初に提唱した人物でもあります。彼の研究の目的は、予備知識のない小さな子どもでも使えるコンピュータを作ることでした。

「未来を予言する最も確かな方法は、自分で未来を作ってしまうことだ」という信念を持っていたケイは、自ら「DynaBook(ダイナブック)」と名づけた、本のように使えるコンピュータの構想を打ち立て、その開発に取り組みました。1972(昭和47)年に書いた当時の研究論文に描かれたイラストは、今日のタブレット端末を彷彿とさせるものでした。

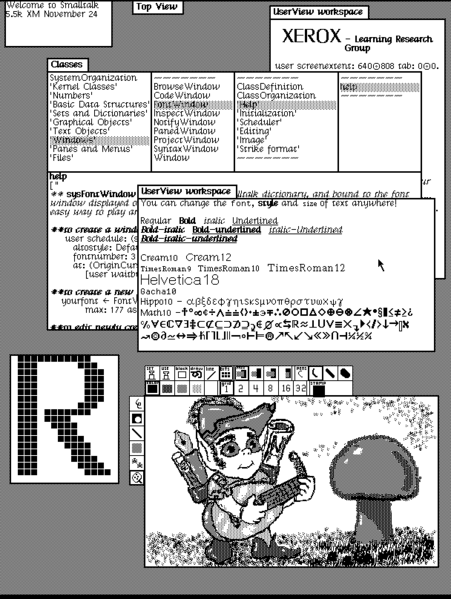

彼の研究の集大成が、「Alto(アルト)」と名づけられたコンピュータでした。Altoは、ビットマップ・ディスプレイ、マウス、ウィンドウ・システム、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)、イーサネット、オブジェクト指向など、現在のMacintoshやWindowsでは当たり前のように使われている技術を、すでに装備していました。

文字の大きさや字形(フォント)を自由に変えられるだけでなく、イラストや動画まで表示できるビットマップ・ディスプレイは、黒地に決まった文字しか表示できなかった従来のパソコンとは、まったく異なるものでした。

Altoには、パソコンが企業の集計処理のための道具にとどまらず、雑誌やテレビに代わる新しいメディアになりうることを、すでに予感させるものがあったのです。

■ 伝説のデモンストレーション

Apple IIの成功によって急成長していたアップルは、上場に際して多くの企業から資本参加を求められていました。ゼロックス社もその一社でした。当時アップルの会長だったスティーブ・ジョブズは、資本参加を受け入れる代わりに、PARCの技術を見せてほしいと申し出ます。ゼロックスは最先端の研究成果をデモンストレーションという形で公開することで、これを受け入れました。

1979(昭和54)年、ジョブズは、のちにMacintoshのQuickDrawという画像描画プログラムや、HyperCardなどのアプリケーションを開発するビル・アトキンソンら技術者を引き連れて、PARCを訪れます。

そこで紹介されたのが、アラン・ケイが構想したAltoでした。Apple IIやIBM-PCといったキャラクタ・ベースのパソコンとはまったく異なるAltoの姿に、ジョブズは度胆を抜かれます。

パソコンのテキスト表示に不満を抱いていたジョブズは、「テキストが一行ごとではなく、ドット単位で、紙に書かれた文字のように滑らかに画面を移動できたら素敵なのだが……」と、意地悪な質問を投げかけました。それを数秒でやってのけるのを見て、ジョブズは叫びます。

「この会社は、どうしてこんなすごいコンピュータを売り出さないんだ? 何が起きているんだ? わからん!」

このすばらしいAltoのグラフィカル・ユーザー・インターフェースを目の当たりにして、アップルの技術者たちは、これからのコンピュータはこの方向へ進むのだと瞬時に理解しました。Altoのデモンストレーションは、彼らの心に深く刻み込まれたのです。

アップルの技術者たちは、Altoの操作性を取り入れて、1983(昭和58)年にマウスとビットマップ・ディスプレイを備えたGUIベースのパソコン「Lisa」を開発しました。しかし、IBM-PCの価格が1,500ドル程度だったのに対し、Lisaは1万ドルと非常に高価だったため、ほとんど売れませんでした。

そこで翌1984(昭和59)年、アップルはLisaより安価でコンパクトな「Macintosh」を発表します。そのデビューは、アメリカで高い視聴率を誇るスーパーボウルのテレビCMでした。ジョージ・オーウェルの『1984年』をモチーフに、独裁者ビッグ・ブラザーに支配された世界を、ランニング姿の女性がハンマーで打ち砕くという、きわめて挑発的な内容でした。

画面のテロップには、次のようなメッセージが流れます。

「アップル・コンピュータはMacintoshを発表します。このパソコンをご覧いただければ、1984年がオーウェルの『1984年』のようにならないことがお分かりになるでしょう。」

このCMは、従来のパソコンとはまったく異なる新しいコンピュータの登場を強烈に印象づけました。パソコンの概念を変えたMacintoshは、世界に大きな衝撃を与えます。

アラン・ケイは、価格を抑えるためにメモリ容量が小さかったMacintoshを見て、次のように評しました。

「これは、1リットルのガソリンタンクしかないホンダ車だ。しかし、議論に値する最初のパソコンだ。」

■ 万人が使えるパソコンの普及

アップルは、Apple IIの市場と競合しないように、Macintoshを企業のエグゼクティブ層に売り込もうとしていました。そのためには、投資対効果のシミュレーションなどが行える表計算ソフトが不可欠でした。ジョブズは、親交のあったビル・ゲイツに、GUIを用いた最初の表計算ソフト「Excel」の開発を依頼します。ゲイツはMacintoshをひと目見て、このパソコンが採用している視覚的なOSこそが、これからの標準になると直感したと言われています。

すでにMS-DOSの不親切なインターフェースは時代遅れになりつつありました。マイクロソフトもウィンドウ・ベースのOSの開発を進め、1985(昭和60)年にWindows 1.0を発表、1992(平成4)年には実用レベルのWindows 3.1が登場します。

マイクロソフトはアップルとの画面デザインをめぐる著作権訴訟に勝利し、1995(平成7)年にはMacintoshのデザインのエッセンスを取り入れたWindows 95を、大々的なプロモーションとともに発表しました。その後も、Windows NT、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPと改良が重ねられ、現在のWindows 11へとつながっていきます。

こうして、アラン・ケイが描いたDynaBookの一枚のスケッチは、半世紀の時を経て、ようやく「万人が使えるパソコン」として現実のものになったのです。

■ まとめ

オフィスのフロアを占有するほど巨大だったENIACから進化したコンピュータは、ダウンサイジングを重ね、誰もが使える安価で小型、そして使いやすいパソコンになりました。しかし、この進化はまだ終わりではありません。

次回は、パソコンが電話と融合し、さらに身近で使いやすいデバイスへと進化した「スマートフォン」の物語をお話ししたいと思います。