▶金沢文庫「徒然草企画展」に行ってきました(高25期 廣瀬隆夫)

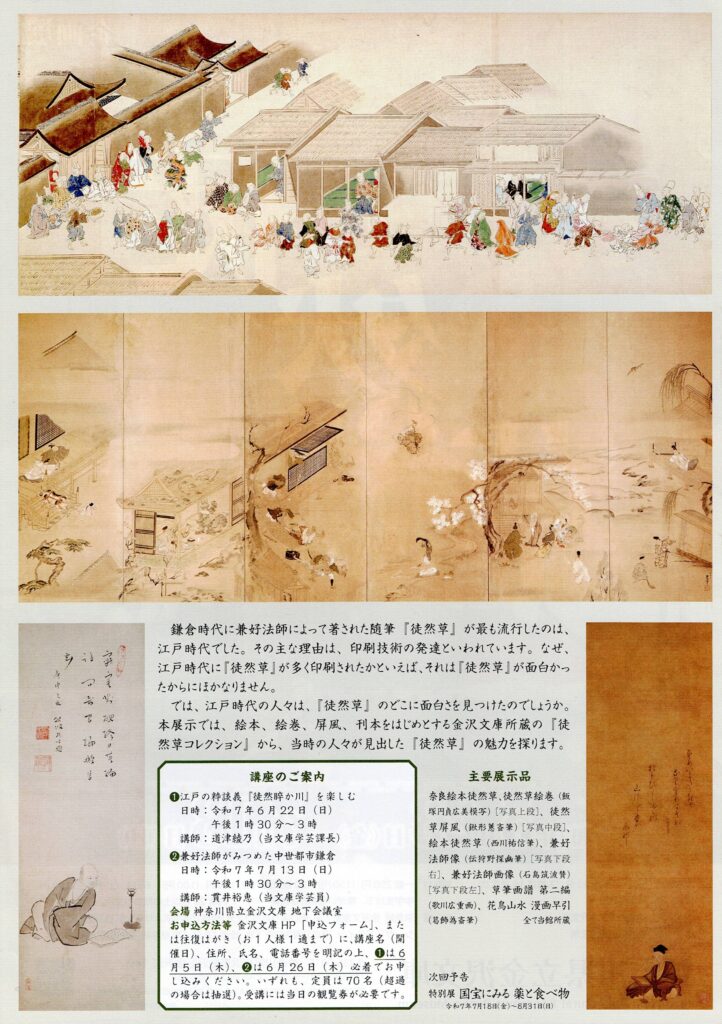

神奈川県立金沢文庫で開催していました「徒然草企画展」に行ってきました。今回の企画展は、以前から金沢文庫が所有していた兼好法師に関する文献以外に、戦後、独自に収集した興味深い文献もありました。

歴史ボランティアの解説をお聴きしながら回ったのですが、最初に説明されたのが、徒然草の作者は、吉田兼好ではないという衝撃的なお話でした。吉田兼好は京都の吉田神社の神官だったと言われていますが、兼好は、神社の関係者でなく捏造だと分かったそうです。吉田神社の知名度を高めるために、当時、人気作家だった兼好の名前を借りたのだそうです。今では、吉田兼好とは呼ばずに、卜部(うらべ)兼好か兼好法師と呼ぶのだそうです。私たちは600年も騙されていたことになります。

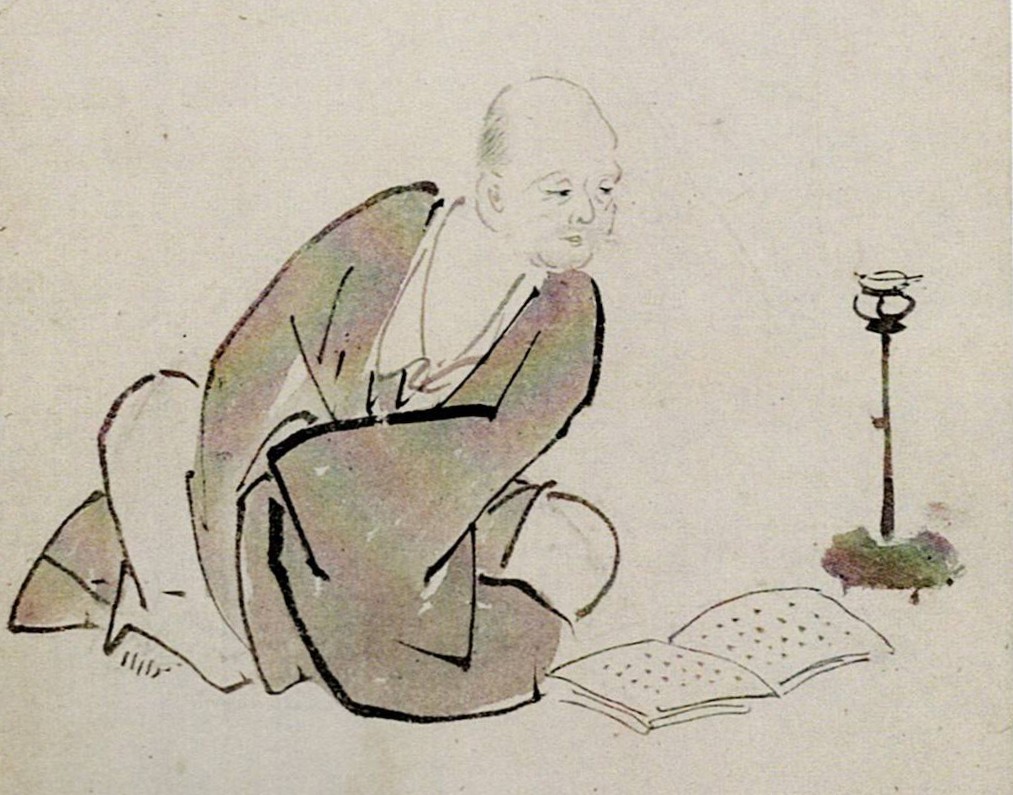

この図の兼好法師が本物のイメージに近いのではないかとボランティアの方が言われていました。63歳で亡くなっていますが、かなりの老人に見えますね。これも江戸時代に描かれた想像図だそうです。

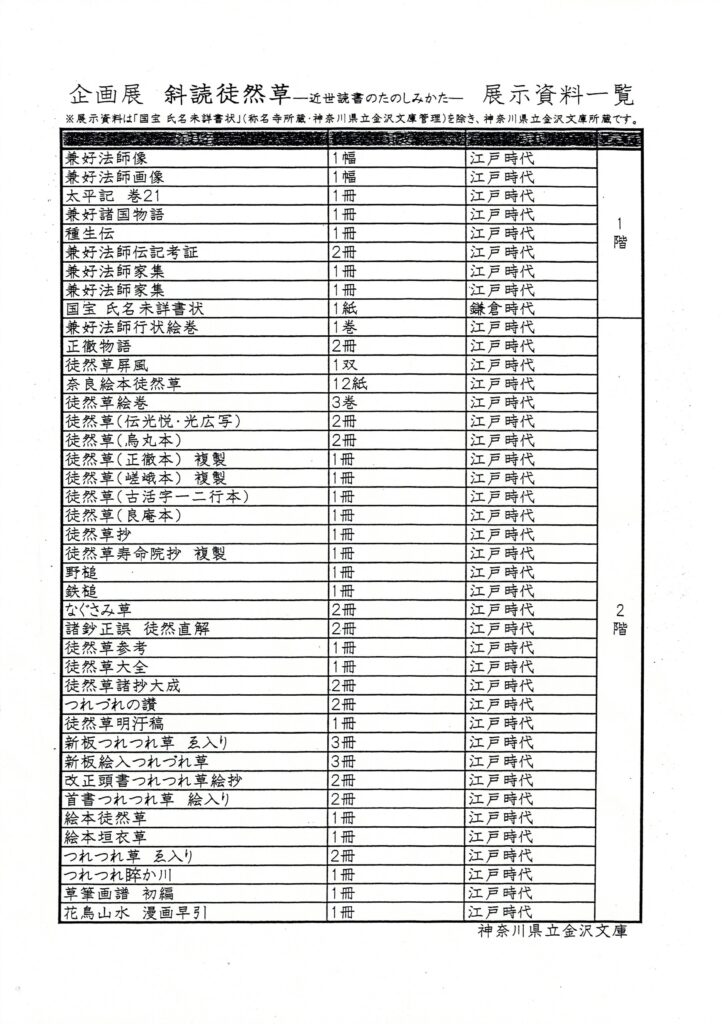

徒然草は、枕草子、方丈記と共に日本の三大随筆と言われていますが、徒然草は、他の二冊と違って、人に読んでもらうために書かれたものではなかったそうです。最初に発見されたのは、襖の下張りだったそうで広告の裏紙に書かれた日記や覚え書きのようなものだったのでしょうね。従って、徒然草が有名になったのは、木版印刷が普及した江戸時代以降だったそうです。今回の展示も、ほとんどが江戸時代のもので、鎌倉時代の文献は一つだけでした。

江戸時代に活躍した版元の蔦屋重三郎の生涯を描いた「べらぼう」が大河ドラマで放映されていますが、徒然草も版元が発掘して本を出したら大衆に受けて普及したというものらしいです。私は、以前から、兼好法師は金沢八景に住んでいたのではないかと考えていましたが、確かなようですね。

【金沢八景に住んでいた兼好法師】

金沢文庫の受付で「あらすじ絵入り徒然草」という小冊子を配っていました。徒然草の面白い話がまとめてあるのですが、洗濯している女性の白いふくらはぎを見て久米の仙人が神通力を失う話、酔っぱらってかぶった鼎(かなえ)が取れなくなった話、寺院を売り飛ばして芋がらを買ってしまった僧侶の話、加茂神社の競馬(くらべうま)を見ながら居眠りする僧侶の話、一条室町に鬼が出た話、大根の恩返しの話、猫又だと思ったら飼い犬だった話などが出ていました。兼好法師が、今の世界にいたら大人気のユーチューバーになっていたでしょうね。

歴史ボランティアの方の脱線話も面白かったです。鎌倉幕府の北条実時(さねとき)は、和歌が好きで古典マニアで歴史資料をたくさん持っていたのですが、自宅に置ききれずの菩提寺の称名寺の横の別荘に書庫を作って書籍を移したのが始まりだそうです。北条実時の個人的な趣味で建てられたものなんだそうですね。北条実時の銅像が金沢文庫の中庭に建っているのはそのためなんですね。この銅像は、昭和30年代に作られたそうですが、北条氏の子孫と言われている高倉健をモデルにしたそうです。

北条が滅びると後援者を失い荒れ放題になり貴重な文献は日本中の権力者、教育者の手に渡ってしまったそうです。特に徳川家康は相当数の貴重な資料を持ち去ったそうです。栃木の足利学校にも貴重な書籍が渡っているそうです。

現在、金沢文庫では、持ち去られた昔の文献のコピーをマイクロフィルムに収めるという作業が進められているようです。現在、15%の写しが収集できているそうです。金沢文庫から散逸した資料には”金沢文庫”の赤い印が押されているので分かるそうです。

金沢文庫は場所を移しながら存続してきたそうです。明治になって、ボロボロの荒れ果てた金沢文庫を伊藤博文が再建しましたが、関東大震災で倒壊してしまい、その後、大橋新太郎がを石作りの金沢文庫を立て直したそうです。建築費用の半分の5万円を提供したということで当時としては大金ですね。大橋新太郎は、博文館の創業者の大金持ちで尾崎紅葉の金色夜叉のモデルになった人です。今の建物が出来たのは1990(平成2)年に建てられたものですが、4回引っ越したそうです。金沢文庫には、中世の金沢文庫が建っていた場所のレプリカが展示されていました。

解説を聴きながら展示を観賞すると良いですね。特に歴史ボランティアの方の脱線話が興味深かったです。展示会は、展示されているものを良く知っている人に話を聴く場と考えるとさらに面白くなると思います。聞いていると時間が経つのを忘れました。土・日の14時と15時の2回だけ歴史ボランティアの解説があるそうです。今度行くときも解説を聴きたいと思います。

徒然草は、我々の頃は高一の一学期最初に出てくるのですね。これで古典が嫌いになった生徒は多かったのではないでしょうか?

退屈そのもので何も面白くありません。16歳の少年が読む内容ではないですよね。諦観した人が書いたものですからね。最近の古典の授業にも相変わらずあるのでしょうかね?

この年になって読み直せば意外と面白いのかなあ。

今、読むとけっこう面白いですよ。なるほどと思わせるものや、笑えるものが結構あります。

あれは人生を達観した人が書いたものです。高校生には到底分からない。

俗物の私にも分からないかも知れませんが、ちょっと読んでみようかな。

伊勢物語や平家物語は高校生でも十分興味を持てますよね。授業の工夫か必要でしょうけど。

本題に関係無いですが、吉田兼倶や吉田兼見は遣り手だったんですね。

吉田神社の神主の吉田兼倶が吉田兼好を捏造したのではないかとWikipediaには書かれていますね。まあ、相当な遣り手だったのでしょうね。

あまりの遣り手でしてね。伊勢神宮から「神敵」と非難されたんですよ!

古文は嫌いでした。わけがわからなくて、苦労しました。試験でも散々。成績も悪かった。良い思い出はありません。しかしこの文を見ると、作者は不確かな面があり、兼好の吉田も当時は違ったなんて面白いですね。一度ちゃんと読んでみたくなりました。

日本語訳がたくさん出ていますので読んでみてください。また、このホームページで日本語訳を読むことができます。

https://tsurezuregusa.com/

今昔物語なんか結構面白いんですけどね。日本の古典は老成した作品が多く、若い人が血湧き肉躍る作品が少ないですね。なぜなんでしょうね?

古事記なんかも読むとかなり面白いんですけど授業ではやりませんね。思想教育になってしまうのでしょうかね?

学校の古文の目的が入試対策ですから、試験に出ないようなものは力を入れないのではないかと思います。古典は、長い間読み継がれているものだけあって、どれも面白いですよ。夏目漱石などの明治の文学も古典になって行くのでしょうが、そうなったら、つまらなくなりそうですね。

私は小説読まない人間ですが、漱石って余り面白くないんですか?

私も、そんなに読み込んでいるわけではありませんが、漱石は面白いですよ。ただ、部分的に切り取られて古文の教材になったら、つまらなくなるのではないかと思っています。

確かにねえ。浪人していたときに予備校の古典の授業(確か清泉女子大の教授でした)が素晴らしく面白かったんですね。

高校の授業は教科書という制約があるにしても、何かもっと興味を持たせる工夫があってよいのでは?とそのとき強く感じました。私が日本の古典に興味を持ったのは残念ながら横校ではなくて、予備校の授業がきっかけなんですね。

私は、横高の現国の先生の授業が面白かったですね。自分の好きな作家の作品をひたすら読み進めるというような授業でしたが、先生自身が楽しんでいましたね。